輝再上了車,舒了一口氣。在紙箱中,其實全是走私香煙。他又開了唱機,放鄧麗君的歌。煙還未抽完,他決定要好好的細味這根煙。這個夜晚,大概只有小鄧的歌聲和煙蒂是暖和的。他忽然有點害怕自己的妻會去偷情,去和年輕的男人做愛,但他更害怕回到家後,他的妻仍舊抑鬱無言。快要到關口了,他決定在卸下貨物後,要回家好好的幹他的妻,最好,能夠生一個孩子,他覺得,這是他們唯一的出路。他多抽了一口煙,調低窗,把煙蒂丢到外邊。他口中滿是香純的煙草味,他不忍吞嚥唾液,好讓濕冷的夜,留一點味道。

──〈南歸貨車〉,96

讀過這段文字,你大概就能掌握《南歸貨車》整本書的基調;一切情緒,無奈、焦慮、日常,都被濃縮在一口煙中。這是新世代作家中少有的筆法,字裏行間充滿了撲鼻的菸草味,統一而且細長。

寫城市、寫市井階層的年輕作家很多,從韓麗珠《輸水管森林》到梁莉姿《明媚如是》,比比皆是,但王証恒有一種截然不同於其他作家的風格,既非魔幻寫實又非全然意識流,刻畫人物心理入木三分,彷彿憑一口煙就能寫出角色無盡的愁緒。書中糜爛的氣息是一個重點。不同於宏大敘事的小說,《南歸貨車》所揭示的乃是角色心理內部的鬥爭、與自己和與秩序森嚴的日常的鬥爭,鍾國強總結為「青春躁動式的、他毀自毀式的『反抗』」。[1] 卡繆荒謬(absurd)與反抗(la revolte)的概念,以及坂口安吾的墮落,似乎都在這本書中得到了繼承。

一、糜爛的氣息

如前文所言,糜爛的氣息是該書的一個重點。《南歸貨車》寫社會邊緣人物的生活,即使是〈鼻敏感〉中的兩個編輯、〈時光凝滯〉中的兩個老師,這些看似並不「邊緣」的人物,王証恒也寫出了他們內心深處的游離。至於其他,如〈沈默的瘀傷〉中的地盤工人與妓女、〈濕重的一天〉中的業餘拳手和按摩女郎、〈蟲豸〉中的黑社會啊然、〈狗哥〉中的援交少女等,這些人都處於被社會忽視、遺棄的角落,他們實質上反映的並不只是他們作為邊緣人物的心理,更是一個所謂「正常」的城市人,心中也有破壞秩序、打破枯燥日常的傾向。這種傾向即構成了角色們生活中糜爛氣息的源頭:煙、酒、性、縱火,這些是《南歸貨車》中常出現的元素,角色或冀求在日常中尋求刺激、或因對社會不滿、或因生活困難卻無處宣洩愁緒,他們的心理便以種種「離經叛道」或「墮落」的方式被呈現出來。在那之前,他們並非未嘗對生活有過美好的期盼,如〈南歸貨車〉中輝的妻子如何羨慕香港的生活,〈蟲豸〉中的表妹曾經信仰天主教,但這些人的理想無一例外均以破滅告終,輝的妻子到了香港後才發覺不如自己所想像、表妹開始厭惡大人們的虛偽,暗合卡繆所謂「當對幸福的憧憬過於急切,那痛苦就在人的心靈深處升起」[2]。其他如〈沈默的瘀傷〉中的地盤工,他們逐漸被生活的荒謬感所淹沒,因而走向了一種叛逆式、自暴自棄式的「反抗」,呈現在書中的,便是在煙、酒、性,以及枯燥的工作之間輪轉的糜爛。

這種精神狀態其實與日本戰敗後的無賴派文學十分類似。在日本,無賴派的核心思想反映在坂口安吾的《墮落論》中〈續墮落論〉一篇:

只要天皇制繼續存在,此等歷史詭計將持續殘留於日本觀念中發揮作用,然後我們就無法奢望身而為人的人性花朵在日本綻放。(……)因為現今的日本,還有日本式的思維早已嚴重墮落沉淪,我們必須從這種充斥著封建餘毒詭計的「健全的道德」墜落,赤裸裸地踏上真實的大地。我們必須從「健全的道德」墮落,才能回歸成為真正的人類。

無論是天皇制、武士道、刻苦耐勞的精神,或是將五十錢省到三十錢的美德,我們必須脫去這類的虛偽外衣,回歸赤裸裸的本我。總之,就是必須回歸為人,重新出發。否則我們只會重回往日那個充滿欺瞞的國度,不是嗎?請先回歸赤裸本我,捨棄絪綁我們的禁忌,找回自己真實的聲音。未亡人就去戀愛,儘管墮落地獄吧。退伍軍人就淪落黑市維生吧。墮落本身當然是壞事,但是不花本錢就無法揀選出真品,光靠華而不實的表面功夫也不可能獲得真實的回饋。我們必須賭上血肉,賭上真實的哀嚎,該墮落的時候,就該嚴肅認真地一頭栽下。管它是道義頹廢、一團混亂也好,鮮血直流、渾身沾毒也罷。若不先奮力鑽過地獄之門,就無法攀上天堂。

「回歸赤裸本我,捨棄絪綁我們的禁忌,找回自己真實的聲音。」這想必是書中角色的內心吶喊;在日本戰後,人們所表現出來的是「未亡人就去戀愛、退伍軍人就淪落黑市維生」,在《南歸貨車》中,角色表現出來的就是「煙、酒、性,以及枯燥的工作之間輪轉的糜爛」。只不過比起無賴派的作品,《南歸貨車》中的細節更為明顯、更為赤裸,菸草的味道如強烈的薄荷般直沁人心。

該書值得被發掘的賞析角度還有許多,如性別,書中女性多次以不良少女或性工作者的處境登場,或一閃而過的伊底帕斯情結(戀母情結)和孤兒意識,與川端康成《千羽鶴》多有暗合;惟不願偏離主題論述,這些還有待其他讀者詳議。

二、作者的難題

誠如文首所言,王証恒在《南歸貨車》中採取的是一種殊異的筆法,這在年輕一輩作家中甚少可見。《南歸貨車》在(同是年輕作家的)勞緯洛看來,是「作為『即物』方法論未竟全功的書寫試驗」。

何出此言?事關王証恒曾經對黃碧雲有如此評論:「厲害的是,她可以掃除所有風格,就是做拼貼和組合。《盧麒之死》最厲害的就是這事:一個作家去除自己,去接觸一樣被歷史遺忘的事。」[3] 在王証恒看來,要在寫作的過程中「去除自己」,才能成為好作家。此即勞緯洛所謂「即物」書寫。

那麼《南歸貨車》實現了嗎?事實上,「即物」原理的悖論就在於,「『即物』作為承載殊別經驗的書寫方法〔……〕唯一實有的否定辯證原則,卻使得所言之詞不斷揚棄自身,終而成為永劫內縮的荒敗廢墟。」[4] 簡而言之,「即物」的書寫本身是無法被實現的,而《南歸貨車》的癥結就在於此。

王証恒不止一次說:「像我,由『魯迅』的思想出發,卻老是寫出一堆『沈從文』的東西。」勞緯洛認為,「比起沈從文正因為愛而不忍介入,証恒按照『即物』原理嘗試介入物事人情,惟近乎暴烈地言錄經驗,書寫(或說文本)才得以可能。當沈從文的深情在於觀照,是出於愛而拒絕從上而下的憐憫;在《南歸貨車》,更是作者介入現實的無能。」[5]

然而翻查諸多訪問文章,似乎王証恒的文學理想並不只是「即物」,而是把「浪漫的抒情」和「現實的批判」相結合。王証恒說,這是受台灣作家陳映真影響。

他小心細緻地解釋,自己不同意陳映真對中國的見解,但陳在台灣白色恐怖時期的作品,如以愛情故事為表,講省籍矛盾為實的《將軍族》,卻使他非常着迷。「最迷人的,是它一方面浪漫到極致,另一方面又批判到極致。」或有人以為浪漫與批判不能磨合平衡,但在王証恒認為,陳映真做到了,像是郁達夫和魯迅合體般,突破了中國傳統現實主義文學批判強、抒情弱的弊處。受這種風格吸引,「我一方面想寫抒情浪漫到極致,但同時想達到一個目的:浪漫背後有很強的批判。我未必做到,但我嘗試這樣做。」[6]

何謂「浪漫抒情與現實批判相結合」?其實只需要讀讀陳映真的《將軍族》便能領略當中奧妙。在此節錄部份:

「我掙夠給他們的數目,又積了三萬元。兩個月前才加入樂社裡,不料就在這兒找到你了」

「小瘦丫頭!」他說。

「我說過我要做你老婆,」伊說,笑了一陣,「可惜我的身子已經不乾凈,不行了。」

「下一輩子罷!」他說,「我這副皮囊比你的還要惡臭不堪的。」

遠遠地響起了一片喧天的樂聲。他看了看表,正是喪家出殯的時候。伊說:「正對,下一輩子罷。那時我們都像嬰兒那麼乾凈。」

他們於是站了起來,沿著坡堤向深處走去。過不一會,他吹起「王者進行曲」,吹得興起,便在堤上踏着正步,左右搖晃。伊大聲地笑著,取回制帽戴上,揮舞著銀色的指揮棒,走在他的前面,也走著正步。

第二天早晨,人們在蔗田裡發現一對屍首,男女都穿著樂隊的制服,雙手都交握於胸前。指揮棒和小喇叭很整齊地放置在腳前,閃閃發光,他們看來安詳、滑稽,卻另有一種滑稽中的威嚴。

一個騎著單車的高大的農夫,於圍睹的人群里看過了死屍後,在路上對另一個挑著水肥的矮小的農夫說:「兩個人躺得直挺挺地,規規矩矩,就像兩位大將軍呢!」

於是高大的和矮小的農夫都笑起來了。

確實,《南歸貨車》未必能實現如陳映真般的高度,略有側重於無賴派的糜爛氣息之嫌,但作為初試啼聲之作,已足令讀者佩服。從一口煙寫出城市人的焦灼,確實是不俗的嘗試,惟待作者勤勉,再有新作面世,期待。

注釋

[1] 鍾國強,〈推薦序〉,《南歸貨車》,9。

[2] 卡繆《薛西弗斯的神話》

[3] 吳芷寧,〈足以抵抗敗壞的文學時刻──專訪王証恒《南歸貨車》〉,《虛詞》,2021年6月10日。

[4] 勞緯洛,〈愛的匱乏:再談王証恆《南歸貨車》〉,《微批》,2021年10月3日。

[5] 同注4。

[6] 袁源隆,〈抒情批判新界西 新世代小說家王証恆:壓迫讓寫實書寫更有意義〉,《明周文化》,2021年3月28日。

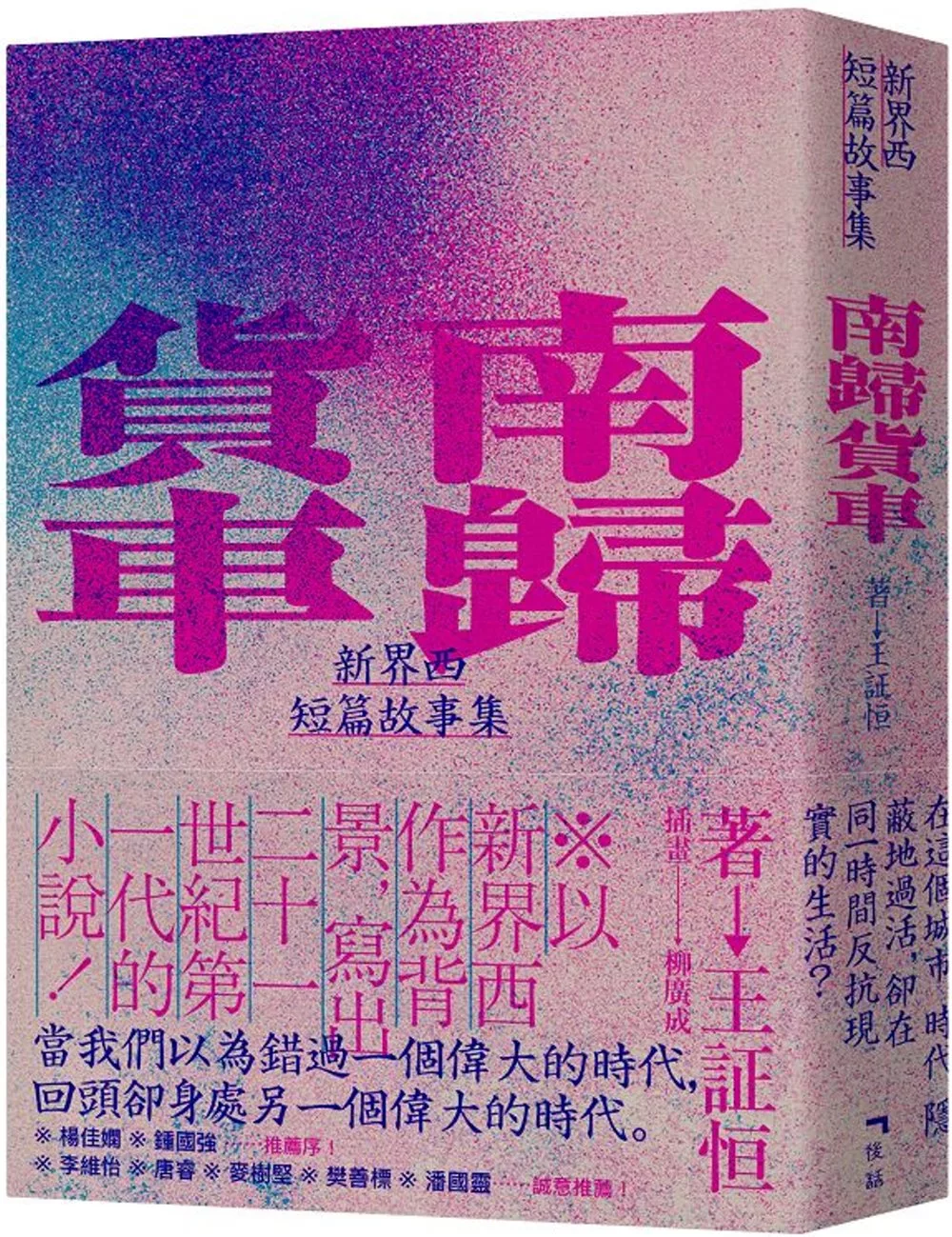

《南歸貨車》

《南歸貨車》