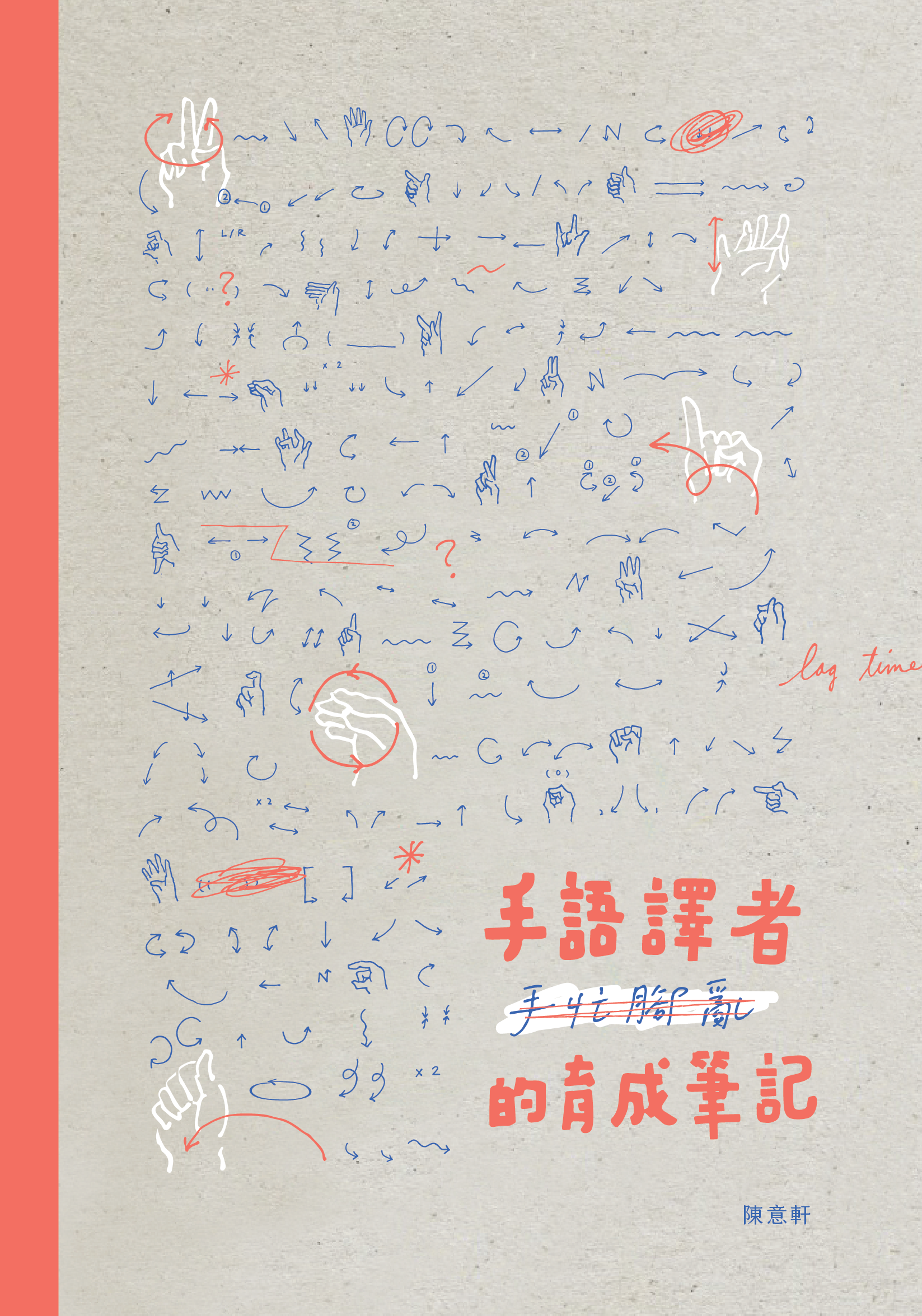

《手語譯者的育成筆記》的封面上,刪去了「手忙腳亂」一詞;由手忙腳亂到獨當一面,從翻譯語言到投入認同,當中育成過程的掙扎或比不上翻譯過程中的反思和理解重要。作為筆記,陳意軒在書中記錄了不少手語翻譯的個案和場景,兼及手語傳譯技巧及理論、道德決策、談判等多個範疇,旨在讓讀者對譯者、聾人群體有全面的認識。本文主要以書中第二、三、九章內容作探討,淺談聾人文化及教育在香港「共融」語境下的理解和差距。

文化:跨越「限制」的認同

在「共融」的語境下,香港政府及主流社會往往致力讓「聽障人士成為社會上有獨立和適應能力的人」,然而作者認為手語使用者為語言文化族群、手語為獨立語言,而非單單因「受限」而得的「有聲語言的替代產物」。作者在書中提出聾人社群及其身份政治相當多元,在學界、藝術等範疇均可接觸聾人及手語,同時聾人對手語、聾人文化珍而重之;由此觀之,聾人文化並非「聾人專利」,而是語言文化認同,不囿於「需要」。

在人類學中,有別於與生俱來的種族(race),社群(ethnic)以共同文化、語言等特徵區分「他者」和「自我」,同時當中的身分認同亦是流動可變的;另在語言人類學中,社群作為共同體,中間亦會由不同的語言交流形塑出社群的定義和內涵。故此聾健人士使用手語不僅只為「語言交流」,同時亦共同發展聾人文化的特質,並借健聽人士橫跨文化的刺激中了解兩種文化的異同,並加以同理和尊重,在建立文化認同的同時,亦認同文化差異的獨特、發展與交流。

教育:打破「長遠」的無助

作者指出聾人在支援網絡中從小獲得口語訓練、得到就業社交等保障,但在被妥善照顧的同時亦因「善意的單純慈悲」阻礙了生活體驗和發展;書中亦舉出英國聾人學者拉德(Paddy Ladd)的例子帶出「聾人被口語教學支配人生」的犧牲和悲哀,如同殖民般被「正常」支配和辯解「為你好」,指出社會強調「聽不到是一種缺失」的既定印象。另外書中亦指出聾人和殘疾社群之間充滿張力,是多維度的。承接上段,筆者需強調個人尊重手語和聾人群體及其文化的意義和發展,但就「融合教育」,筆者認為或因篇幅有限,作者的觀點或忽略了個別性的需要和程度。筆者曾在主流學校分別教導和接觸戴助聽器和植入人工耳蝸的學生,兩生的口語表達和掌握文字的能力因聽力程度而有頗大差異,在言語治療訓練、學校生生互動的環境和個人學習態度三方面建構下,前者暫未見身份(身份政治)認同危機,並獲得相同的學習體驗和對待,習慣主流課程;後者因口語表達能力有限而學習過程中出現較多限制,如背乘數表在口語教學下強調誦讀是為一大困難。由此可見,同為聾童,但在聽力程度、學習動機甚或家庭背景影響下,融合教育的需要和成效實有異同。

筆者對融合教育持保留態度,如上述植入人工耳蝸的學生聽力較弱,而主流課程着重口語溝通、教學法或未能針對其感官需求而受限,主流教育或如作者所言對其或是種「犧牲」,易生身份認同上的無所適從。但筆者認為融合教育並不是非黑即白,而應為一種選擇,家長和學生本人應按個人及家庭文化和需要而決定,而非全盤接受或懷疑,在矛盾中尋求定位;如同上節所言,社群身份可經文化、語言等認同而定,是為一種行為上的選擇。同時書中出現的種種情況非體制內融合教育的問題,而是社會認知和資源分配的缺失,如拉德的例子在邏輯上是社會未能銜接提供平等多元的工作機會而生,由此亦可見當時社會對聾人議題的不足,故重點應為延伸討論長遠職場和社會的情況,如討論如何確保不同群體均有平等工作機會,在大家同樣生而為人下,如同作者所言討論如何「分享」同一社會地位。

理論上,共融為讓不同能力和背景的人共通和差異,從而打破社會上的定型觀念和彼此間的隔膜,促進交流和理解;多元文化主義旨在尊重文化差異及其獨特性。上承上節,筆者認為共融和多元文化主義兩種概念均強調建立多元化社會、確保每個群體得到平等的尊重和發展的機會:共融強調不同人士在社會上和諧共處,並參與到社會生活及決策中;而多元文化主義則強調尊重和保護不同文化的權利和自由。這兩種概念可以互相輔益,以建立一個更加包容和平等的社會,減少群體間的誤解。

思考:聾與不聾的溫柔理解

在每章最後,作者都有延伸問題,不只承接各章的資料和討論,更鼓勵讀者對聾人社群的處境、主流社會理所當然的常規和視角作逆向思考,促使對「他者」更同理、對社會有更多理性批判。如第二章中作者曾問讀者「聾人還有甚麼比健聽人出色的地方?/在你看來,聾人和殘疾人士有甚麼相同的地方?彼此又有甚麼不同?」在第二章中作者曾指出聾人擅於以表情、身體語言表達,此或為健聽、擅於口語的讀者所忽略的;以往在「殘障」的名詞下,能力差異似乎有既定答案,但作者的問題打破了二元框架,促使讀者反思既有的價值觀和生活經驗,重新了解健聽人士、聾人的關係或地位,繼而對對方的處境產生好奇和了解。

其實世界衞生組織早於2001年公布《國際功能、殘疾和健康分類》,以身體功能及結構、個人的活動能力、參與實際生活情境的能力三方面判斷個人的身心功能以帶出個人差異,繼而判別其參與社會活動的能力,因此可見「聾」不只只有一個模樣,同時在顧及其程度及不同能力,「非正常」的標準是值得疑問和討論的。所謂「共融」非單純「給予」,而是以理性的論點了解他們的情況,讓他們能有機會發揮潛能。

小結

在書中作者曾提出「替代性創傷」(vicarious trauma)的概念,意指旁觀者目睹壓迫而出現身同感受的創傷,而創傷不僅會導致精神內耗,更甚接觸過多或會導致情感麻木。上承以上「溫柔」一主題及就「理解」的討論,作者在書末亦提醒讀者「學習利用同情心之餘,設下界限,不讓自己過度投入」。

誠然現時香港平權和相關知識仍有一段長路要走,若然操之過急、情感過烈,無力感只會過大而影響個人生活乃至自我價值。譯者也好,關心的讀者也罷,理想地,但願我們都能溫柔地理解和持續關注這個世界的異同,理性地進一步了解每個個體的獨特之處。

參考資料

陳意軒(2022)。《手語譯者的育成筆記》。香港:手民出版社。

世界衞生組織(2001)。《國際功能、殘疾和健康分類》,https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9245545423-chi.pdf?sequence=906&isAllowed=y

一天,手語的地位或會提升,譯者社群或可發展成有專業認證的工種,而在此之前,先讓本書成為打破聾人與健聽世界隔膜路上的踏腳石,成為打開香港手語發展新一頁的重要之門。

《手語譯者的育成筆記》

《手語譯者的育成筆記》