手語譯者是聽障世界裡更深一重的身份;一般的健聽人要去了解聾人已經隔了一道聲音不通的屏障,我們又常常忽略在健聽人與聾人之間,還隔著手語譯者,以至於甚少人對手語譯者有所了解。但這並不代表手語譯者的角色不值得關注,實際上相反,手語譯者是聾健溝通的重要橋樑,乃至於促進社會平等的重要角色。陳意軒《手語譯者的育成筆記》一書帶領讀者深入手語譯者的工作和感悟,帶出了許多深刻的道德議題;若你我想香港社會在聾健平權上有所進步,則此書非讀不可。

一、為何我們需要關注聾人社群和手語譯者?

細細想來,恐怕此書一開始的目標讀者就非等閒,而是希望在聾健平權上有所建樹的有志之士。根據立法會2019的數據,香港目前約有十五萬不同程度的聽障人士,反之則意味著有超過九成人口是健聽人士,普通如你我,又怎麼會,或者說為何要,關注聾人社群?

試想像一種情況:現在作為健聽人,我們可以事不關己高高掛起,但萬一到老年的時候患上聽力障礙呢?到時又可以求助於誰?香港有超過八成聽障人士是長者,這種情況絕不罕見。若我們今天袖手旁觀,那麼很有可能將來受苦的會是自己。起初我也以為「聾人」這一身份還與我有很遠距離,直到最近一次回鄉拜年,與耳朵不靈光的外公外婆吃力地溝通時,我才發覺原來「聾人」這一身份根本不遙遠,反而可能就在每個人的家庭中。面對患有聽力障礙的親人,心裡的那份擔憂與無力自然不好受,而把這種感受化作關懷的動力,推而廣之,便是社會共融的開端。

當然,我們所求的不應只是自己老年有所安養,更應是一個比現在更和諧、平等的香港社會;為此,我們應當關注聾人社群,也應該關注協助聾健溝通的手語譯者,惟惜香港甚少此類書籍,陳意軒的《手語譯者的育成筆記》便是第一本。

二、手語譯者的修行

手語譯者是做甚麼的?此書開頭一章已經大大拓寬了我對手語譯者的理解。他們並非單純口語和手語互譯的人,概括地說,他們是協助聾人和健聽人溝通的人,而過程中涉及的遠遠不只良好的翻譯或手語技能,更是一門視覺語言的學問。作者提及手語譯者的溝通柔韌性:

在正式場合中,譯者措辭優雅端莊,疏緩有致;在課室內傳譯師長訓詞時,斂容屏氣;在朋友的社交聚會輕鬆調笑;在舞台側展現演員的喜怒哀樂;在輔導室裡細細傾訴,化解悲痛。這一切,都依賴手語譯者的視覺溝通技巧。舉個例子,譯者知道怎樣利用自己的臉部肢體,禮貌地打斷對話?在葬禮中,怎樣以手語委婉地表達死亡的概念?怎麼能以視覺表現最高度的同理心?

這正是手語翻譯與文字翻譯的不同,手語譯者不僅需要消化原文的訊息、選擇合適的字眼,更需要通過肢體語言來強化或淡化訊息中的語調。這與口譯類似,但手語譯者不能以聲音作為媒介來反映語氣,而必須要在手語和肢體動作中強調出來。作者提及一種手語訓練:翻譯學員輪流開口說「多謝」,但每次都必須運用聲線營造不同的音量、韻律、情緒、聲音的質感;然後練習身體語言,不開口說話,輪流地設計不同臉部表情和肢體動作,表達謝意。這便是手語翻譯與其他翻譯的不同之處。

除了創意的翻譯策略外,書中還有一點對我來說特別具啟發性,那就是譯者的道德選擇。是的,因為手語譯者負責的是即時傳譯,意味著譯者要應付不同的場合和情形,並在當下作出適合的反應,尤其在處理人情世故時,譯者的處境就變得進退兩難。作者提及「一件小事」:

我曾經是某私人公司聘用的手語譯者。通常在午飯時間,聾健雙方都愛聚在一起,不拘小節地放鬆談天;而我也會跟隨大家一起稍作休息,眾人也不太在乎我是否認真地把每句在席間的說話都翻譯出來。有一次,我們一同在點心酒樓內午休,正當我把一件蝦餃送進嘴裡時,聽到健聽同事們用廣東話取笑席間某位聾人同事。與此同時,我轉望聾人同事們,也剛巧一眼逮着他們用手語在說某在場健聽同事的是非。

即是說,這桌子間,兩群人正同時用不同的語言來說對方閒話,卻因為語言不通而互不覺察。我一面暗自反着白眼,一面覺得這倒是可以理解──大家都是職場間的正常人,而閒言蜚語正是辦公室不能缺少的部份。我們都在爭取午飯那一小時談笑,聯絡感情,大概也完全忘記了席間有我──手語譯者的存在,也絕無想我直接把說話翻譯出來的意思吧。

我把蝦餃吞下,雙手正好空閒出來。一位聾人同事見狀,便忽地問道:「健聽同事們好像笑得很高興,他們在講甚麽?」我當下愣住了,要是我真的把這些閒話譯出來,健聽同事不就很難堪麽?如果我把健聽人這邊的話翻譯了,那聾人那邊的是非不也應該好好讓健聽人知道?這樣做,毫無疑問會影響這群天天一起共事的人,公司馬上就要內訌了。當然,我也不得不想到我自己,聾健同事們會否怪我沒有分寸,竟把如此尷尬的事翻譯出來呢?

那天的蝦餃就像一塊石頭卡在胃裡,進出不得。

又有另一例子:

一對聾人佳偶舉行婚宴,譯者與二人本來已是好友。這次,新人特地邀請譯者擔任婚宴的傳譯工作。宴會前,譯者已跟聾人及其健聽家人會面,知道婚宴期間會由新人以手語致辭,感謝家人的栽培。到了婚宴當天,新娘心情明顯地緊張,在上台致辭時,不小心提及家中某位長輩辭世,而譯者深知在喜慶日子談及死亡,會大大冒犯到坐在台下的健聽親人。就在此刻,新娘也察覺到自己失言,馬上以急切的眼神投向台下的譯者,尋求幫忙,這刻的健聽譯者面對着相當嚴峻的突發需求。

作者以需求與選控理論(Demand and Control Schema)的模型來分析不同應對選擇及其後果。其一:譯者將之省略,在手語譯文中一字不提;雖然現場的良好氣氛得以維持,但聾健雙方資訊不平衡,譯者亦會深感矛盾掙扎。其二:譯者忠實地傳遞新娘的訊息,在譯文中直接提及逝者;雖然雙方資訊通達無誤,但健聽親人也會因此難堪。其三:譯者雖仍在譯文中提及逝者,但將新娘耿直的措辭大幅改動,以最婉轉的辭藻表達出來;這樣似乎兩全其美,但譯者要額外花費許多腦能量,以至於無法負擔後續的致詞。每個選擇各有利弊,要在人情世故之中遊走,便是考驗譯者的道行了。

三、我們能做些甚麼?

美國學者寇克利(Dennis Cokely)如此演譯人權與手語傳譯的關係:他指出,手語和聾人文化已是大眾知識的一部份。聾人與健聽人同樣是完整社會的一員。種種新近發展,顯示我們必須重視聾人與生俱來的人權,手語譯者,正正是為了彰顯聾人在社會上的各種權利而存在的。政治上,聾人可以參政,可以投票選擇心儀的社會領袖;教育上,聾人可以接受和教授任何程度的課程;就業上,聾人必須被視為同等的勞動力;醫療健康方面,聾人應跟其他人一樣享有生命權和接受同等健康服務的權利。這一切都屬不證自明的權利,不能讓任何公共部門討價還價。人權價值,這正是手語譯者們所努力捍衛的。

那麼我們能做些甚麼,來支持這群手語譯者們?除了加入,最簡單的,好比說錢。手語譯者也是人,也得賺錢吃飯。作者描述他早年擔當傳譯人員的困境:

當時我年資尚淺,不知道那年代的香港,全城只有十多名全職手語傳譯人員,各在不同的社會福利構服務;大部份聾健人士間的傳譯需要,要不是沒人來做,要是有的話,都是得由聾人苦苦請求身邊的家人朋友擔當,或是找義工來幫忙。我也是到了後來才醒覺到這事情:長時間願意當傳譯義工,開口要錢不果,懊悔後竟發現自己比之前更想當譯者了──這,就是找到人生理想志業的意思。

即使無法直接提供金錢支援,至少現在讀著這篇文章的你,如果希望為聾健平權出一分力,主動去了解手語譯者就已經是個不錯的開頭,就由翻開這本《手語譯者的育成筆記》開始──支持手語譯者們,譯出一種平等來。

香港手語素受社會忽略,手語譯者的專業地位一直處於邊緣,培訓欠缺,本書正是要打開缺口,將手語傳譯的知識與經驗,紥根本土,推向華語世界。

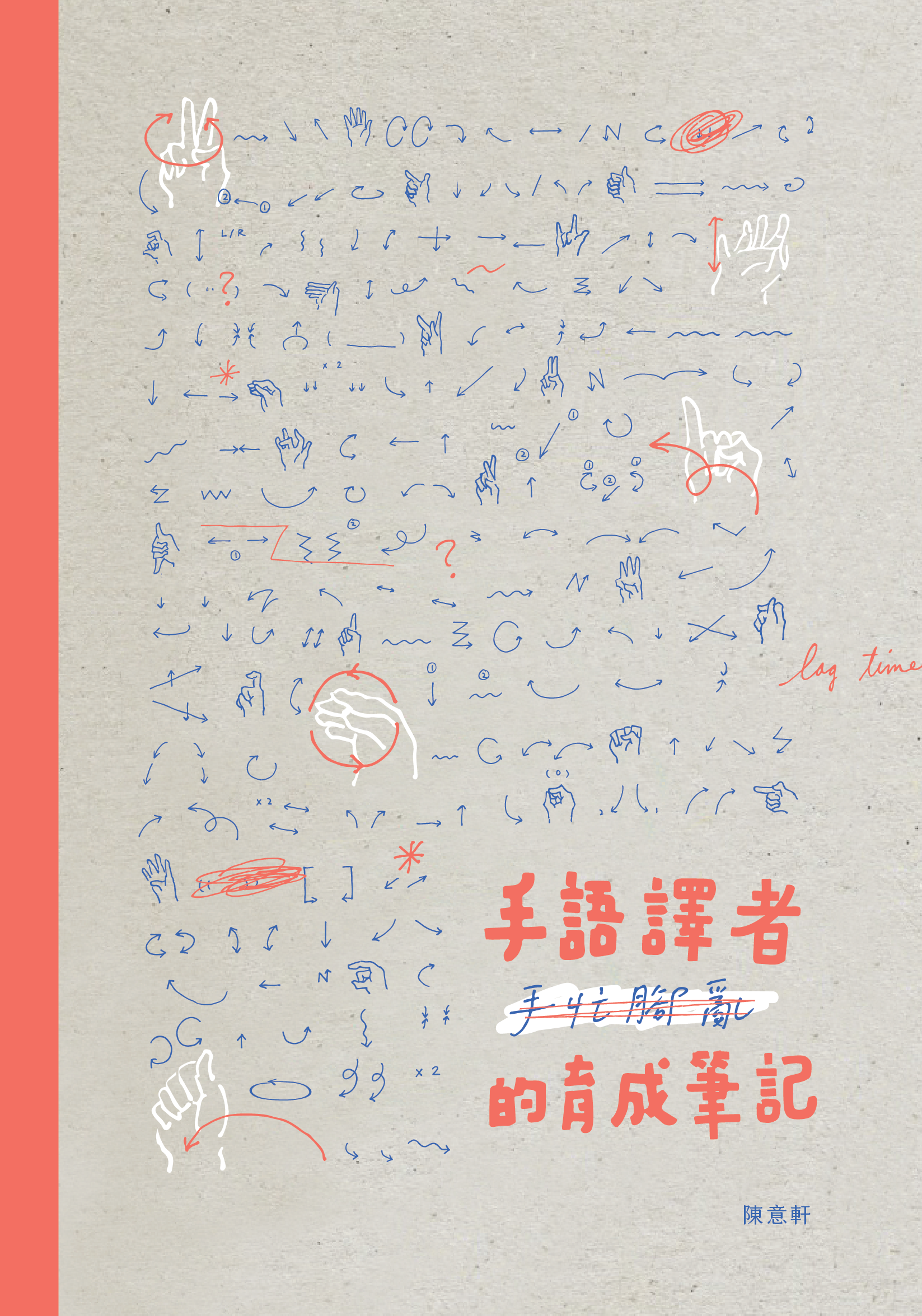

《手語譯者的育成筆記》

《手語譯者的育成筆記》