說到手語,我們一般人的理解幾多?除了電視上偶爾出現在螢幕一角的一位人士比手畫腳以外,似乎沒有彼此更多的了解。我們不知道那些手勢所表現的符號代表的意義是什麼,因為那明白著的不是向「我們」傳達的訊息。這些訊息所要傳達的「他們」,一直處在於視野之外,但在整個社會之中,「他們」也是「我們」的一份子,因此《手》這本著作即是讓作為社會一份子的自身對於整體有更完整的理解—經由對那些我們平常未見的成員。

本書的內容如其以「筆記」為名,探討的範圍著實廣泛,包括了手語傳譯技巧、聾人文化、歷史、傳譯模式、理論應用、腦容量、傳譯策略、道德決策、心理調適、議價、合作等等,就如同我們在課堂所做的筆記一般,因此要說這本著作就如同一堂課程—對於手語、譯者、聾人的課程—也不為過。

從原先只有在螢幕一角所見的譯者,到知悉手語譯者的工作細節,甚至是手語譯者所面臨的困窘情境、道德兩難,在書中有各式各樣十分細節的撰寫。尤其,如同作者所述:「翻譯存在於文字與文字之間,手語和口語之間。廣義的翻譯也可以包括影像、圖表、肢體動作,反正只要是屬於人類的溝通,就有譯者的需要。」(2)

手語的翻譯是一種溝通行為,因此手語並非專屬於聾人的議題、學問,卻是語言學的知識系統的一支。但什麼是翻譯?是否是如實逐字逐句地照譯?然而語言之間是否有能全然符應的概念?難道詩翻譯成別的語言還會是同一首詩?又或者已是忒修斯的船?

這是比手語翻譯的實務工作細節更大更形而上的問題,然而手語作為一種「語言」,在對另一者的語言(包括口語或手語)進行理解再行轉譯後,即如同任何的翻譯一般,都是一種詮釋。

譯者是中立的嗎?如果中立的意思,是譯者必須抽空自己,不去影響對話雙方的互動,甚至認為面前發生的情況事不關己,那傳譯研究告訴我們,這是不可能的。我們每做一個決定,每說一句話,都會帶來後果,影響溝通的軌跡。(103)

翻譯—詮釋的問題不僅是在語言的層面上,更是在人際互動層面上,更是在人作為媒介即改變訊息內容的層面上。就如同現下眼前的這篇書評,這也是一種翻譯,與一般通俗理解的翻譯的相同處在於同樣存在著行動者(agent)的意志在其中,差異在於一者為隱、一者為顯而已。

正巧近日前往台北國際書展時,因應今年主題國為波蘭而在場有薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski,《獵魔士》〔The Witcher〕的作者)的見面會,當他在與現場民眾打招呼時他以“Chinese reader”稱呼,然而現場的翻譯卻以「台灣讀者」譯出。在台灣的語境裡中國(即便不稱中國而以大陸稱之)是與台灣(或是稱作中華民國)有所差別的,因此這個翻譯究竟是種背叛、超譯,抑或是種善意的介入?而善意是否就能豁免僭越譯者之位?

手語譯者作為翻譯也必然面臨類似的問題,而經常也難以兩全其美,似乎任何一路都將造成得罪。但我想仍然有個平衡點存在,在翻譯的過程固然無法避免譯者的介入,畢竟自始譯者即在場而無法被忽視否則自欺欺人,但要如何約束自身對於意義的權力將會是個難題。在著作中作者也探討了類此的諸項問題,也於是即便我們沒以親歷這些疑難現場,也能去想像這些情境中所將產生的決策難題。退萬步言,作者更加貼心的是在每章的最後附上延伸問題,邀請讀者靜心思考在這些預想卻實際的情境中,我們何去何從。

而作者在著作中提到寫作本書以及從事手語傳譯的立場,我認為可以用「平等」(equality)稱之:「是以,自由如果只是某一個人擁有,就不是真正的自由;若仍有聾人因溝通受障而無法參與社會,平等就只是虛幻;當機會只是掌握在聽得見的人手中,那我們還是要繼續談失落的公義。這些權力是屬於每一個人的,當然包括聾人,可是在洶湧巨浪中,這一點經常被遺忘。」(4)

在平等的價值上,作者的主張是值得讚許的,甚至他也提到作為港人在風雨飄搖的時代,在更多更大問題的時代仍然執意實踐此志,我想這是具有理想性的,而理想性的行動本身就不現實,現時與否也無從輕重。甚至,許多議題的推進都有賴於這些具有理想性的行動持續推進,待到某日時機突臨讓議題顯現在前台時,這行動所倡議的主張就成為下一個時代的新現實了。

然而,作者在敘及「聾人」這個群體時似乎是以身分政治的方式在理解這個概念,作者在論及意義時如此說:「溝通中的『意義』,是由譯者和每位聾健朋友一起向堆積木般構建出來的。每次有人講話,或能推進理解,或會理解倒退。譯者覺察著這空間中的萬變訊息,加入自己能貢獻的一部份,促進理解。」(31)就此固然無疑,意義是持續被建構的。但作者談到「聾」時雖有提到所引據的立論是較為激進的觀點,於其後卻也未以相反的看法作反論,即以

「聽覺障礙」一詞,是從醫療角度出發,把「聾」建構為一種需要被改造的缺陷。(47)

聽不見,以手語為主要語言,真的有那麼不正常嗎?西方醫學一直建構完美正常的人體,這想像中的人體,年輕力壯,會跑會走,能看能聽,身高體重膚色都有標準。誰人不是屬於這正常標準的,都有需要被修理一番。因而從醫學角度,聽不見固然是極大的缺陷。聾人社群卻反駁,健聽人手眼笨拙⋯⋯(50)

高夫曼曾在《污名》提到「正常的與受污名的不是人而是觀點」,而這是因為任何人都有或隱或顯的身分,這些身分的訊息管控正是主題,然而並非所有訊息都能被隱藏,例如殘疾外顯如斯是藏無可藏的訊息。而當如此顯明的特徵彰顯在外時,否認之就如同睜眼說瞎話一般,就像生理性別(sex)要以性別認同(gender)取而代之一般荒謬。簡言之,任何人作為主體所具有的身分都有其特徵、利弊,然並不能因此認為形成此身分的事實基礎非真。我認為在主張平等價值的取向上,並非必然須以反事實的立基點才能達致。

聾是一種缺陷是無可置疑的,尤其在以「社會」的整體觀點而言確實是「不正常」的,至於社會如何形成此標準,抑或此標準正當與否則是另一個問題。換言之,正常與不正常是一個「實然性」的問題。只不過,縱使如此也不代表使用手語是不正常的,至多是能稱作非主流的,或是說少數的。這二者應予區分才是。

而作者在內文中以如此的論述似乎想要抹除掉聾人與非聾人間的差異時,卻又提及,「『殘疾』是社會建構出來的概念,『殘疾人』也應該加入整個圍繞這概念的討論。以輪椅使用者為例,若有法例規管,讓交通、公眾設施和大下都裝有輪椅專用的升降台、斜坡、專用座位,或能大大減輕『行動不便』所引致的影響。」(53–54)我認為是矛盾的。若說聾人與非聾人間不是種不正常與正常、缺陷與沒缺陷的關係,那麼要為殘疾主張優惠性差別待遇就會是矛盾的了,畢竟優惠性差別待遇的前提正是以特定群體所具有與他人不同之處作為立論根基。

唯,本文所欲批判者也僅此點而已。此點也無礙於全書對於聾人、手語、傳譯的倡議、主張、呈現。無論是世上哪個國家、社會都無法脫免於包括聾人在內的成員,而這些成員無論他們與我們如何不同,仍然是「我們」的一份子,去認識他們也就是認識我們自己,甚至去認識他們的語言,也是在認識「語言」的更大問題上的努力。而譯者正是扮演如是角色,讓我們去認識聾人與他們的語言,作者則更進一步以本書向更多人呈現此議題。我們或許閱讀完《手》並不會將自己育成一位手語譯者,但我們卻能育成自己為更好的公民。

一天,手語的地位或會提升,譯者社群或可發展成有專業認證的工種,而在此之前,先讓本書成為打破聾人與健聽世界隔膜路上的踏腳石,成為打開香港手語發展新一頁的重要之門。

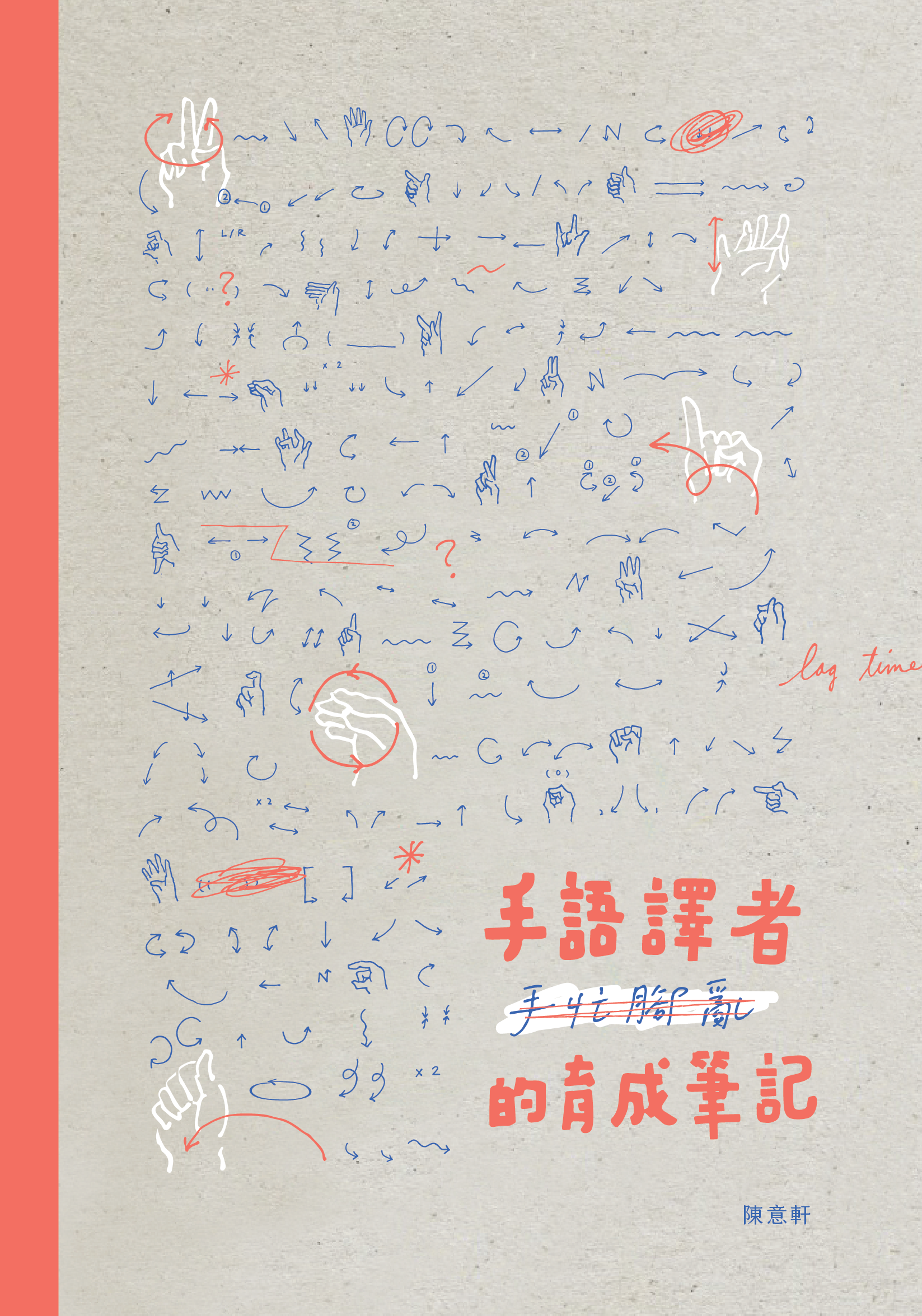

《手語譯者的育成筆記》

《手語譯者的育成筆記》