法庭上,家長其中一方是聾人,法官表示因「聾人沒經濟能力照顧家庭」而把孩童的撫養權判給其他健聽家人;在立法會直播辯論中,議員發表了歧視聾人和手語的說話,並投票反對手語立法;教室裡,聾人學生幼時語言發展受障,健聽老師對此毫無了解,並指著聾學生的作文錯處大罵……

面對如此種種,我們大概會大義凜然地說不、指責、抵制、亟求改革,但陳意軒的《手語譯者的育成筆記》隱約地藉連串生活例子和兩難處境,揭示我們不過是旁觀者,只能在片面認識下發出沒有影響力的吶喊。

我們與聾人[1] 的距離,或許就像我們與惡的距離,既近且遠,像劉以鬯《對倒》中的淳于白和亞幸,生活在平行時空,只非常偶然地相遇,然後離開,影響不到對方。

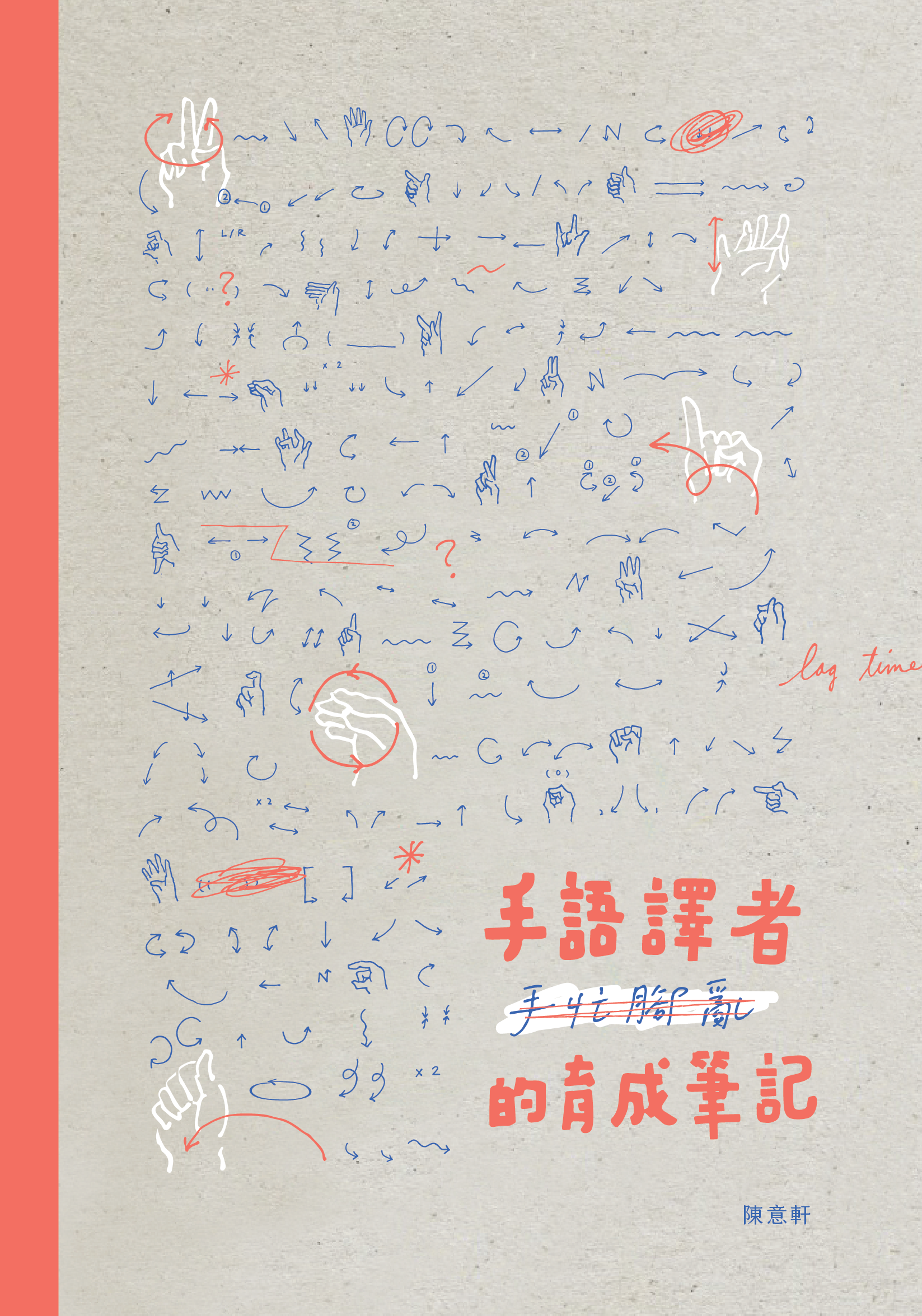

陳意軒這本書的意義,不止於簡明、有系統而通暢地整理與手語翻譯相關的理論、技巧、心態和實例等方面,也在於讓讀者(尤其健聽者)進入一個日常鮮少接觸的世界。書名在「手語譯者」與「的育成筆記」之間,有「手忙腳亂」四字,哲學家德里達提醒我們,刪去但仍然呈現的事物,有其蹤跡,同樣重要,而手語譯者從「手忙腳亂」到「得心應手」的過程,也許,同樣是作者希望我們從「一無所知」到「建立共情」的過程。固然,作者很難期望所有讀者讀後都有衝動成為手語譯者,但讓人在認知上明白聾人的文化、困境與期望,以至在生活中、在討論中能嘗試代入他們而非把他們視作問題,是容易達成的。

雖然《手語譯者的育成筆記》的主角似乎是手語譯者,但,沒有聾人,又何來手語譯者?然而,兩者並非處於對立面,又或幫助者與受助者的高下關係,而是,正如作者不斷引例表明,處於外人難以理解的平等狀態。陳意軒指出,有人會疑問:「聾了,不就是聽不見?怎麼還有文化?」事實上,他們的社群文化複雜多元,無異於健全人社群,讓他們可以獨特自足地共融,如在餐廳吃飯的話可找圓桌以使所有人在圍坐時都能看清對方、要禮貌地引起別人注意時可把房間的燈一關一開;另外,語言方面,他們會按書寫語言、地域特色與群體內部的次文化,發展出個別的手語,而非(如評者在讀這本書前會膚淺地希望)遵從一套簡易而全球通行的手語。這些方面,很多時與健聽者加諸他們的想法相反,有時甚至由於不理解與不願理解,讓他們自我懷疑、自我壓迫,也迫使他們在社會中顯得次等,只能在內部尋求認同和支持。

另一方面,這本書雖是寫給手語譯者的指引,但我們又何嘗不是這世界的譯者,每天做不同人之間的中介,也做別人與自己之間的中介?因此,陳意軒認為手語翻譯不只是互譯,而是有研究的需要,也揭示我們與他人的交往不應是「放空式」的、無所謂的,而是必須不斷被反思與批判的。當然,按照書的立足點,讀者應先代入手語譯者的處境,然後才延伸思考。箇中,可發現許多引人深究的細節,比如手語譯者需不斷想像用不同方法來表達,而非只單調地按章完成任務,這讓手語翻譯彷彿升上文學的層次,但此種文學可能連被譯的聾人都不明其妙,只有譯者知道,而且隨譯隨逝,即用即棄,做得多好也無法流傳,考驗譯者的道德修養;另外,又如譯者面對聾人在婚禮上失言,需考慮自己應做冰冷的機器,如實地直譯而使新人尷尬,還是顧及人情世故地略過,保存體面卻欺瞞賓客,這都是大多數人在日常生活中不會遇到,但面對少數情況時,可引作參考的。

說到最後,作為書評,這裡只點出了一些精彩側面,連綜述也稱不上,《手語譯者的育成筆記》實在豐富得多。裡面既有許多相關理論,如吉爾(Daniel Gile)的傳譯負荷理論(Effort Model)、寇克利(Dennis Cokely)的誤譯分析法(miscue analysis)、奈普爾(Jemina Napier)的譯者反應五大類、迪恩(Robyn Dean)和波拉德(Robert Pollard Jr.)的需求與選控理論(Demand Control Schema)、韋特─梅里修(Anna Witter-Merithew)和莊臣(Leilani Johnson)引用的特性理論(Trait Theory)等,又有許多技巧、實務方法和例子,甚至提及「錢」這個在學術界與社福界都敏感而常被忽略的話題,而每章後都設有延伸問題,更讓讀者如上一課後,必須有焦點地把內容反思、內化,實在考慮周到。

但願更多人能讀到這本意義深刻的書,多從聾人的角度想、從手語譯者的角度想,讓我們與對倒的空間、別人的生命接連,共構真正的平等,而非專顧履行我們在身份與經驗誤差中強加於他人的「公義」。

注釋

[1] 這篇文章使用「聾人」這詞,而非「聽障人士」的原因,在於書中提及:「很多聾人會這樣說:『我們認為「聽障」一詞帶有貶義,「聾人」才是最佳的稱呼。』」

一天,手語的地位或會提升,譯者社群或可發展成有專業認證的工種,而在此之前,先讓本書成為打破聾人與健聽世界隔膜路上的踏腳石,成為打開香港手語發展新一頁的重要之門。

《手語譯者的育成筆記》

《手語譯者的育成筆記》