第二章:讓戴望舒與「林泉居」結緣的馬爾蒂(Madam Marty)

馬爾蒂女士可說是戴望舒和「林泉居」的「紅娘」,讓他們結下數載緣份。過往有關這位「紅娘」的介紹不多,略知她是香港大學的法文教師。今次調研,從外文資料,發現她是在香港出生的法國人,研究中國古典戲劇,熱衷推動中法文化交流。

馬爾蒂的外文全名是Michelle Marty,但在不同人的筆下,有不同中文譯名及稱謂,包括馬蒂夫人、[1] 馬提夫人、馬爾提太太、馬大馬的,戴望舒及徐遲則常稱她為馬師奶。按廣東人的用語,「馬師奶」是指丈夫姓馬的已婚婦人。曾任香港大學馮平山圖書館長的陳君葆(1898–1982),在日記中曾多次提及馬爾蒂,最早見於1939年1月17日的記述,稱她為馬提夫人,之後陸續出現的馬爾提夫人,馬提太太,相信都是指同一人。[2]

香港大學歷史學者貝克爾(Bert Becker)長期研究德國人及法國人在南中國的歷史,他的著作[3] 指出:馬爾蒂1896年5月在香港出生,[4] 父親是來自法國南部農村的Pierre Augustin Marty,1871年抵港,與早他幾年到港的兄長Auguste Raphael Marty一起創業。兩兄弟在商場長袖善舞,交遊廣濶,以航運和貿易致富,生意遍及澳門、越南、廣東、廣西等地,在政商界的知名度甚高。馬爾蒂的父親曾擔任香港的意大利領事館及廣州的西班牙領事館副領事。

根據香港庇理羅士女子中學(Belilios Public School)的記錄,[5] 馬爾蒂畢業於法國巴黎的索邦大學(Sorbonne University),主修拉丁語及哲學,1929年開始在庇理羅士女子中學任文科教師。她熱愛中國語文,在香港不斷學習進修,還趁回法國渡假期間,參加法國東方語言學院的中國語文考試,取得合格成績。

日治時期,學校停辦,她仍留在香港。因她是法國籍,不用送入集中營拘禁。當時亦在香港的美國作家項美麗(Emily Hahn)在書中記述,馬爾蒂曾因自己的出生地是香港,與為她辦理通行證的日本官員有所爭抝,日方認為她在香港出生的話,就具有中國籍,最後她只好填上法國巴黎出生,才不用爭論。[6]

二戰結束後的1946年1至7月間,馬爾蒂短暫出任庇理羅士女子中學校長。她任教該校至1952年中退休。之後先到南非探望女兒及兩名外孫,再返回法國近地中海岸的庇利牛斯山區定居,計劃研習繪畫。[7]

1930年代至1941年12月25日香港被日本佔領前,馬爾蒂兼任香港聖士提反女子中學(St. Stephen’s Girls College)的法文教師及女生宿舍舍監。[8] 1936年10月起,獲香港的法國領事館推薦,出任香港大學文學院兼職法語教師,1939年1月及1941年3月,還兩度擔任大學女生顧問(Adviser for women students),輔導女生的身心發展。香港大學歷史學者福特(Staci Ford)在〈女人、性別與港大〉(Women, gender, and HKU)一文指出,那年代的香港大學,整體學習環境,仍是男性主導,馬爾蒂為女生提供的課外活動,包括協助她們出版一本名為《Pandora》的雜誌,有助女生發揮寫作和表達意見的空間。[9]

教學之餘,馬爾蒂與來自中國的文化人常有交往,華人朋友包括著名學者許地山(1893–1941),他於1935至1941年出任香港大學中文系主任兼教授。據許地山的女兒許燕吉回憶:

有位法國老太太,應稱她「馬當姆馬蒂」(編者按:即Madam Marty),我們舌頭笨,稱她「馬大馬的」。她家也在港大附近,爸爸的朋友路過香港時往往住在她家。爸爸去看朋友時,有幾回也帶我們一起去,她家沒小孩兒,但有好些奇奇怪怪好玩兒的東西。她也愛開「遊樂會」和「跳舞會」,都是我們最愛參加。徐悲鴻先生在香港開畫展(筆者按:1937年),就住我們家裡,他想買些古畫,媽媽就開車送爸爸和他去了「馬大馬的」家,「馬大馬的」拿出許多畫來給徐先生挑選,當他看到那幅後來被稱為悲鴻生命的《八十七神仙卷》時,兩隻手都哆嗦起來。媽媽說:搞藝術的人情緒就是容易激動。[10]

由此估計,馬爾蒂還可能是一名中國書畫收藏家。

馬爾蒂和戴望舒的相識經過,據徐遲在回憶錄中描述:

那時(筆者按:沒有指出具體時日,但按前文後理,相信是指戴望舒1938年5月來了香港後)戴望舒把自己的詩五首譯成了法文,可惜我現在記不得是哪五首了。[11] 經人介紹,發表在香港大學的外文刊物上。大學的法文教師法國老太太馬爾蒂(Madam Marty)在讀到了之後,大為佩服。經過她多方打聽詢問,才知道這五首詩是一個中國大詩人自己的譯文。

後來他們認識了,互相都很尊重。馬師奶每個星期五都要請一次客,是專誠請望舒的,但是他多次帶了我同去赴宴。其實我也聽不懂他們的對話。但在這些晚上,我才發現望舒的神態十分儒雅,語言音節清脆,像一條透明的小溪。[12]

而直接介紹雙方結識的,是早已住進「林泉居」的沈仲章。[13] 1939年9月之前,戴望舒一家搬進了「林泉居」二樓東側的單位。

從以上資料,發現兩個有趣問題:一,馬爾蒂(Marty)是她父親的姓,而不是丈夫的姓,為何華人朋友普遍不稱她為女士,而用上「馬蒂夫人」、「馬太太」、「馬師奶」等稱謂?二,她與許地山、戴望舒、徐遲等交往時,只是四十多歲。為何許地山的女兒及徐遲說她是老太太?

筆者估計,由於外國人的臉孔,容易被華人誤以為是年紀大的人,而馬爾蒂是前衛女性,即使結了婚,也沒有冠上夫姓,亦可能她離了婚,用回父姓,或她根本沒有結婚,在南非那位並非她的婚生女兒。她好些華人朋友卻誤以為馬爾蒂(Marty)是她的夫姓,故以「馬蒂夫人」、「馬太太」、「馬師奶」等稱呼她。熟悉馬爾蒂的戴望舒理應知道她的姓氏由來,稱她為「馬師奶」,可能只是一個謔稱。

目前僅存的三個月《戴望舒日記》(1941年7至9月),記載了好幾次他和馬爾蒂的交往情況,他們常約同其他朋友一起晚飯、茶聚聊天、郊遊或暢泳,看來他們相處融洽投契。[14]

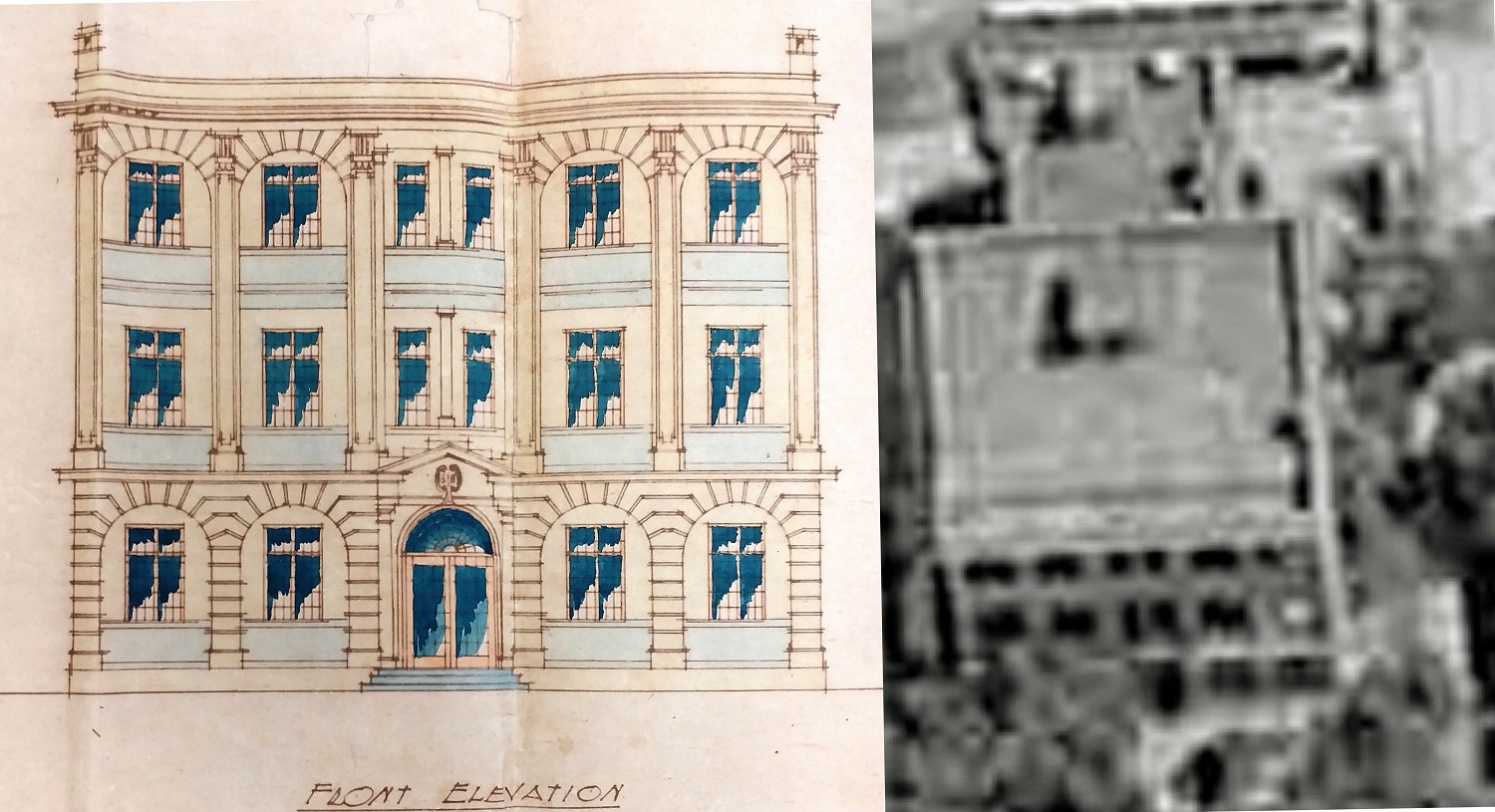

盧瑋鑾教授八十年代開始研究戴望舒在香港的歷史,戴的好友施蟄存(1905–2003)於1980年曾向她提供資料,指「林泉居」本屬馬爾蒂所有。馬爾蒂是戴望舒的朋友,她回了國,就讓戴望舒一家住進去,順便為她看管房子。[15] 其後,戴的另一好友徐遲在1993年出版回憶錄《江南小鎮》,[16] 描述戴望舒入住「林泉居」的經過(詳見第一章 https://paratext.hk/?p=4179)更為詳細可信,因此多被後來的研究者引用。

筆者一度懷疑施蟄存的記憶有誤,但其後看到香港大學檔案館提供的馬爾蒂檔案,發現馬爾蒂在1940年初,回了法國渡假,約到1941年初,才返回香港。而施蟄存是在1940年4月間,離開執教兩年的昆明雲南大學,南下香港,原本計劃取道香港返上海探親,但因朋友挽留及找到工作,便在「林泉居」寄住了四個月才離開香港回上海。[17] 這期間,馬爾蒂確如他所說,回了法國,但施蟄存對戴望舒入住「林泉居」的經過,不及徐遲的了解。

馬爾蒂1941年初返回香港後,繼續她的教學及與電台相關的工作。雖然不大清楚後者的實際運作情況,但從一些描述中可略知一二。徐遲憶記1939年秋,「林泉居」的住客分佈時寫道:「一樓西側的那個長房間裡,馬師奶正聽著收音機裡的巴黎電台新聞廣播,那是香港政府給她的任務。」[18] 而在1941年12月8日,日軍開始進攻香港的第一天早上未到九時,日本飛機空襲「林泉居」對面設有英軍炮台的摩星嶺,徐遲寫道,他們一家從「林泉居」的二樓走到一樓馬爾蒂的住所躲避,而當時馬爾蒂已到了山頂去。[19] 此外,香港大學歷史學者貝克爾的著作指出,1940年後,馬爾蒂是香港的自由法國委員會唯一的女成員,仍積極向法屬印度支那半島傳送法語廣播。[20]

馬爾蒂在香港淪陷時期的生活情況,以及她與戴望舒有何交往?至今沒找到詳細資料。到香港重光,她協助庇理羅士女子中學復辦,於1946年1至7月擔任校長,之後便返回法國渡假休息一年。到1947年7月底才重返香港。而戴望舒則早於1946年3月,帶同第二任太太楊靜(1925–1997)和兩名女兒回到上海,於1948年5月因參與學運反對國民政府,被法院傳訊,迫於形勢帶同妻女返回香港。

戴望舒1950年去世後,家人在其遺物中,找到一封信,馬爾蒂寫給當時身在上海的戴望舒,下署為8月2日香港,因此推斷寫信年份為1947年。馬爾蒂在信中表示已回港十二天,這次在歐洲停留了一年,她除了述及歐洲、香港及一些朋友的近況,也提到自己目前上午在庇理羅士,下午在香港大學任教。她的中國古典戲劇研究大有進展,已寫到元朝,寫了250頁,有些地方想請戴望舒指教,一俟完稿,便會到上海把全稿交給戴,請他幫忙校對、補充參考資料和注釋。[21]

估計戴望舒1948年5月重回香港後,曾與馬爾蒂會面。這次他來香港,寄居好友葉靈鳳在羅便臣道的住所。不到一年的1949年3月,經歷第二次離婚的戴望舒再踏上旅途,帶著兩名女兒前往已被新政權控制的北平,計劃開展新生活。可惜天不假年,同樣不足一年,因哮喘病發,於1950年2月28日病逝,終年四十五歲。馬爾蒂痛失好友,文壇也少了一位出色的詩人、翻譯家、小說戲曲和民俗學研究者!

註釋

[1] Belilios School Journal (1952): 2

[2] 陳君葆日記1939年1月17日提及馬提夫人任港大女生顧問,見陳君葆著,謝榮滾主編:《陳君葆日記全集》(卷一:1932–1940)(香港:香港商務印書館,2004),439;1939年5月1日稱馬爾提夫人,見同上,451;1940年3月19提及馬提太太,同上,見521。其他提及馬提太太的地方,見《陳君葆日記全集》(卷二:1941–1949)(香港:香港商務印書館,2004),166、332、348、440、458。

[3] Bert Becker, France and Germany in the South China Sea, c.1840-1930: Maritime Competition and Imperial Power (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021), 99 and 100.

[4] Emily Hahn, China to Me (London: Virago, 1987), 310.

[5] Belilios School Journal (1948, 1951–1953).

[6] 同註4。

[7] Belilios School Journal (1952):7.

[8] 同註3。

[9] 見香港大學檔案館提供的Michelle Marty檔案。另見Staci Ford, “Women, gender, and HKU,” in Chan Lau Kit-ching and Peter Cunich (eds), An Impossible Dream: Hong Kong University from Foundation to Re-establishment, 1910–1950 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 119; 130.

[10] 許燕吉:《我是落花生的女兒》(湖南:湖南人民出版社,2013),28。

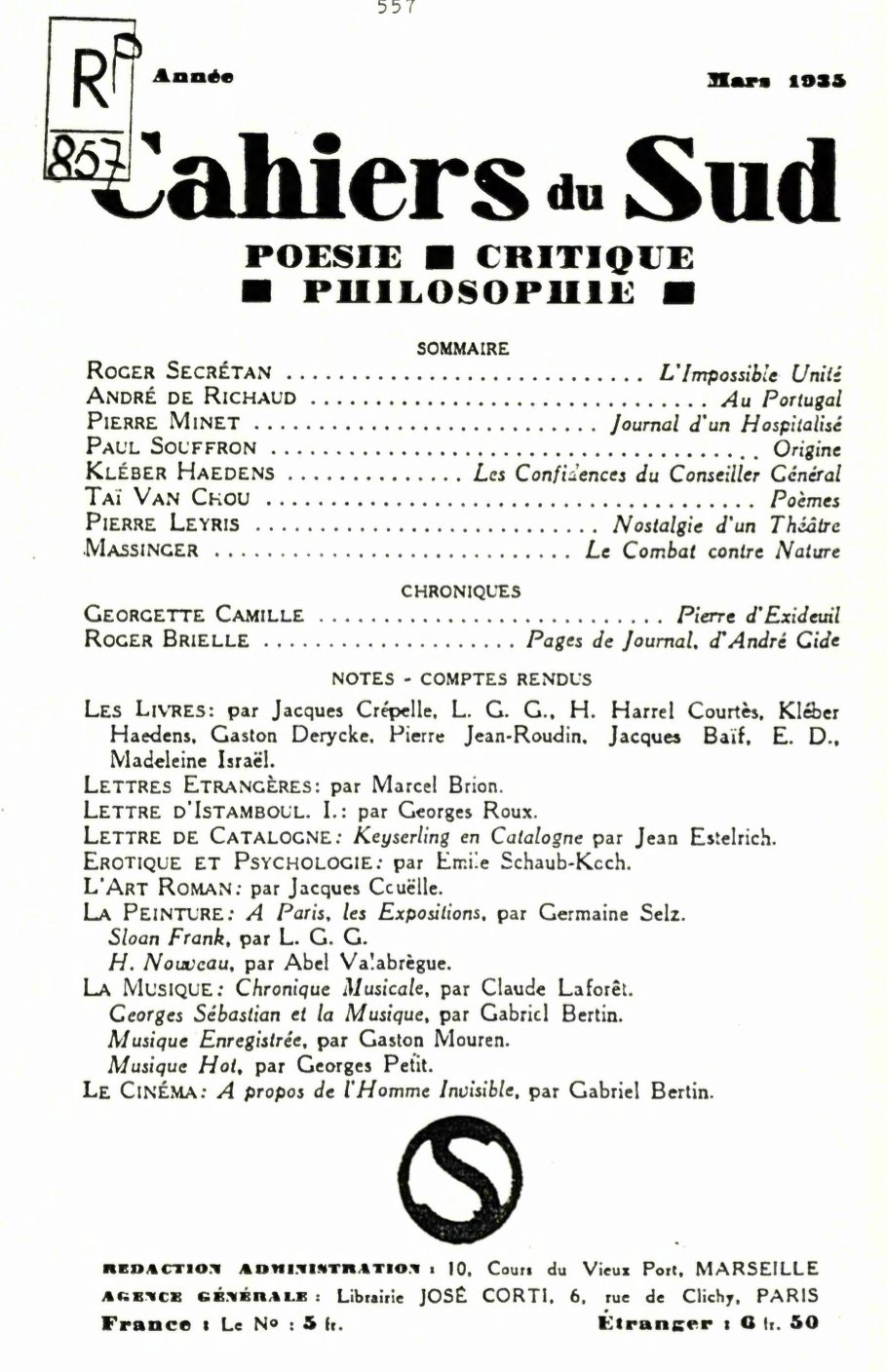

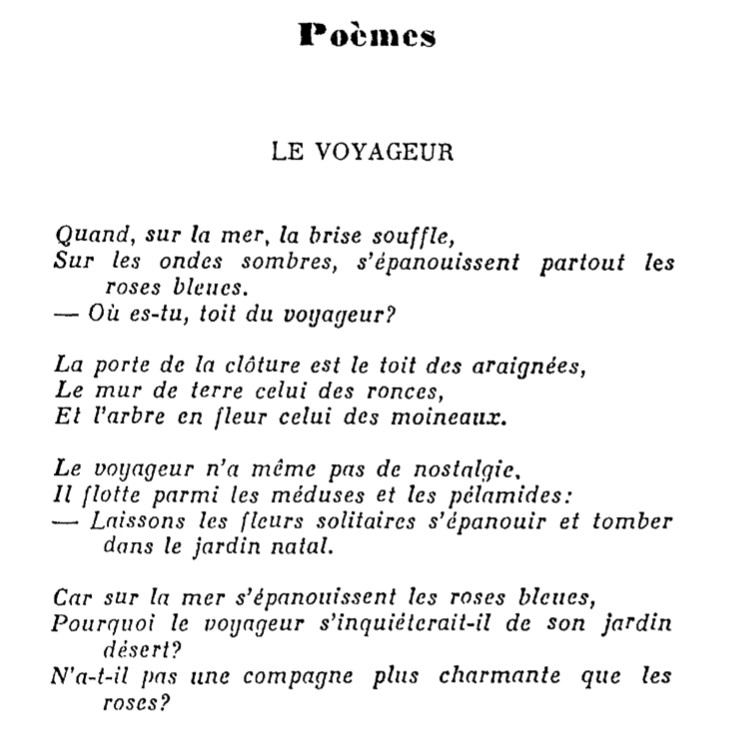

[11] 王文彬和金石指出,北京的外文出版社管轄下的中國文學出版社1982年出版了法文版《戴望舒詩選》(Dai Wanshu Poemes),由燕漢生及蘇珊貝爾娜(Suzanne Bernard,1932–2007)翻譯,其中六首詩,是戴望舒留法期間自己翻譯的,在1935年3月號的法國文學月刊《南方文鈔》(Cahiers du Sud)上發表過,包括〈遊子謠〉、〈夜行者〉、〈深閉的園子〉、〈過時〉、〈三頂禮〉、〈妾薄命〉。當時用的法國名字是Tai Van Chou。見王文彬、金石編:《戴望舒全集(詩歌卷)》(北京:中國青年出版社,1999)。這六首由戴望舒自己譯成法文的詩作,是否有徐遲所說的五首,未有資料可查證。

[12] 徐遲:《我的文學生涯》(天津:百花文藝出版社,2006),196。

[13] 同上,205。

[14] 王文彬、金石編:《戴望舒全集(散文卷)》(北京 : 中國青年出版社,1999),220–246。

[15] 盧瑋鑾:〈戴望舒在香港〉,《香港文學》第2期(1985年2月5日):11。

[16] 徐遲:《江南小鎮》(北京:作家出版社,1993)。此書於2006年10月改名為《我的文學生涯》,由天津的百花文藝出版社出版。尸

[17] 錢虹:〈施蟄存與劉以鬯的文學交往〉,《香港文學》(2020年6月):70。

[18] 徐遲:《我的文學生涯》,210。

[19] 同上,290。

[20] 同註3,101。

[21] 王文彬:《雨巷中走出的詩人──戴望舒傳論》(北京:商務印書館,2006),316–317。