「我前半生就是兜兜轉轉地拿一張走進劇場的入場券」,馮程程說,「小西(按:著名劇評人)說看了我廿二年戲。若果我真的專心一意做了廿二年戲也不過如此,倒不如早點回家好了。」

馮程程踏上劇場創作之路,到底之前拐過甚麼彎,兜過甚麼路?馮程程是如何成為馮程程?這些經驗又如何轉化成為她的創作,「整理當代生活的面貌」?

「當時也不知道日後『馮程程』會成為一個甚麼人。」

坦白說,我本來以為馮程程是真名,我也沒有看過《上海灘》。後來,我才知道原來這是筆名。為甚麼梁慧玲會搖身一變成為馮程程?原來源於大學時候的一門課。

「很多謝馬傑偉老師。我在香港中文大學新聞系大約四年級時,類似『標尾會』一樣修了他的課。他在新聞系是做文化研究的嘛,就是這樣他也帶了我去一個比新聞系更適合自己的學科。」馬傑偉教授主要研究身份與電視的關係。當時,在馬教授的推波助瀾下,馮程程與她的同學推出了兩本書,分別是《飲茶請進.一群大學生的自述》(1996),以及《我們如此過渡》(1997)。「馮程程」這個名字粉墨登場,就是在《我們如此過渡》中。這兩本書是同屆新聞系同學上課的攝影及文字習作,但是性質更接近創作。於是,馬教授便聯絡次文化堂彭志銘,為他們出版。

九七年之際,梁慧玲其實已經畢業,任職記者,剛剛由港台轉職《信報》文化版。基於記者專業及新聞操守原因,她覺有使用筆名的必要。「在思考之際,腦內突然彈出『馮程程』這三個字。這當然就是來自《上海灘》的角色。」為甚麼是《上海灘》呢?「因為是上馬教授的課,我才忽然意識到,原來七、八十年代的大眾媒體、電視廣播,是構成自己香港人身份的一大因素。所以,我就是很懵懂的情況下,又覺得很有趣,又與自己有點關係,就用了這個名字。」馮程程便因此誕生。

自此之後,馮程程逐步承接梁慧玲的文字創作。1999至2000年「馮程程」開始在《星島日報》寫專欄,當時的欄目名稱就是「文字女工」。其後2000至2003年,她亦在接手梁文道的專欄,在《太陽報》文化版介紹香港的藝文訊息。馮程程早期比較持續地展現在人前的時間,就是在報紙的專欄上面。事後回看,馮程程笑說取這個名字只是純粹玩味,「當時也不知道日後『馮程程』會成為一個甚麼人。」

「看完『陰性書寫』,便開始想自己的『陰性書寫』是怎樣的呢?」

那麼馮程程這位「文字女工」,是如何成為編導雙軌並行的劇場人馮程程?一切源於一股熱情。

「一開始,我只是個熱情的觀眾」,她自言。這位觀眾到底有多熱情?在1999至2000年,這位觀眾竟然熱情到花一年時間,遠赴倫敦金匠學院,攻讀表演及理論文學碩士。不過,她除了表演理論之外,還常常到社會學的課上旁聽,「有系統地接收女性主義的資源,萌生出相關興趣,便是從那時開始。」馮程程當年的畢業論文,便是關於「怪誕」(grotesque)與表演的關係,以女性主義角度解讀某些表演的策略。

在她後來的劇場路上,我們也不難發現女性主義的痕跡。事實上,香港兩屆的「女兒戲:香港國際女性劇場節」,馮程程也是在背後主要的推動人物之一。在第二屆時,她更演出《寂寞的自由體操》(2003)。2005年,馮程程研究本地女性劇場研究的計劃,取得藝術發展局資助。2011年,她與小西合作策劃,出版《女性與劇場:香港實踐初探》,為本地的女性與劇場留下重要記錄。以上關於女性主義的研究,慢慢地滲入馮程程創作中,「當時帶著那個意識創作、尋找題材。看完『陰性書寫』,便開始想自己的『陰性書寫』是怎樣的呢?我寫作的時候,便很想去捕捉那種感覺。我不是想跟隨某種流派,而是想尋找屬於自己的書寫風格。」

女性主義對於馮程程創作的影響,最明顯的例子,可能體現在她自編自導的《石頭與金子》(2013)。故事圍繞著一名兼職替更的女保安,全戲獨白,讓觀眾聽着主角慢慢道出草根階層朝不保夕的日常。與此同時,馮程程也寫出單親家庭的處境,以及母愛的無私。我印象最深的一幕是,主角每天努碌上班,回家時已經腰酸骨痛,但躺在床上儘管如何不舒服,也默不吭聲,因為「要忍住,唔係會嘈到我個仔。」主角彷彿喃喃自言在說:

成日咁夜至番到屋企,

一定會掛心個仔。

番到嚟,

我慣咗喺樓下買個蛋榚仔俾佢,

夜晚佢會肚餓。

以前好多人話,

我個仔同我老公好似樣,

一模一樣。

有時我番到屋企,

立吓眼真係以為佢番咗嚟。

一個人突然間走咗,

都有可能突然間番番嚟。

我問我個仔,

咁有冇可能。

佢通常都好安靜咁聽我講,

佢好乖,好靜。

「我們很想知道,我們的同代人都在寫甚麼?」

馮程程之所以寫出《石頭與金子》,除了深受女性主義的啟發外,新文本運動也是她的重要參考對象,讓她接向劇場。《石頭與金子》的出現,其實源自於一場「本土轉化」的實驗。當時馮程程找來了法國編導Joël Pommerat 的《商人》,希望可以寫出屬於香港的新文本劇作。當初,她是如何接觸新文本?對於馮程程來說,新文本又是甚麼?

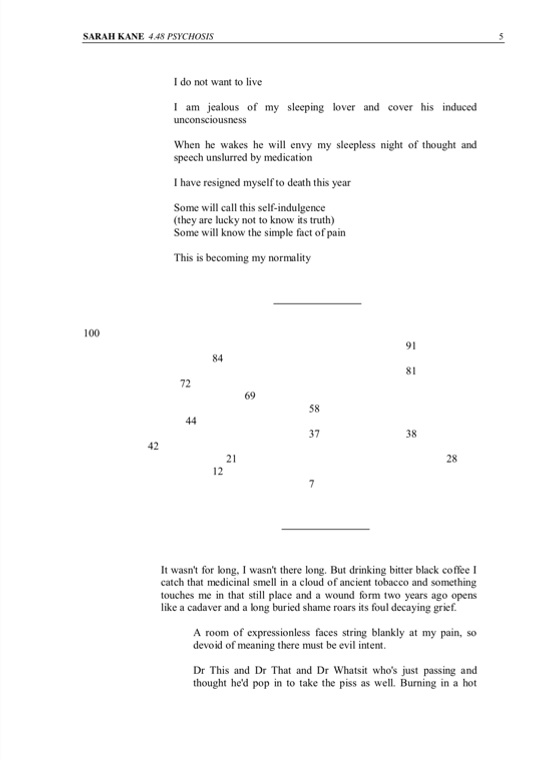

馮程程負笈英倫該年,也是新文本才女編劇Sarah Kane自殺身亡的一年。「是Sarah Kane,讓我認識到文字原來可以如此開放」,馮程程說。Sarah Kane(1971-1999)短暫的二十八年人生中,只留下五部劇作。千禧年未及降臨,她便因飽受抑鬱症煎熬而自殺身亡,未能親眼見證遺作《4.48 Psychosis》上演。就在倫敦街頭一片歡呼聲中,馮程程走進劇院看Sarah Kane作品重演,感受着文本的的開放與情感的深邃。「看《4.48 Psychosis》才發現原來一堆數字都可以成為一幕戲。但是當中的考慮並非是隨機的,這些數字背後有一套論述在後面。到底這些100到1是甚麼?」

「那些數字原來是正在處理某一種治療法,Sarah Kane正在探討某種治療法的論述。原來人去到處理數字的時候,是可以讓激動的思緒冷靜下來。與其說是有某個人在某個處境下數算這些數字,不如說該份劇本將這件事抽取出來,將數字抽取出來。可能借助圖像來說,而那個圖像也是一個符號。對我來說,是一個靈魂的符號。」同時,她亦補充:「這件事其實不新鮮的,就是『形式等於內容』啊。不過一直傳統劇場的劇本,可能不在這種思考方法中。」

在學習成為「Writer-Director」的過程中,馮程程亦開始思考劇本的質感會如何影響導演的排演過程,「導演拿着這個劇本,就要接受這個世界就是這樣瓦解,要去感受並且表達這個破碎世界的一種節奏。『這個表演上有沒有捉到這個節奏?』劇本本身要求着導演必須體會到那反應,然後才能開始排練。」她頓一頓,然後說:「劇本好像正在傳遞一種動力。」

新文本作為一個劇場討論的術語,也許從來並沒有統一的定義。然而,對於身為創作者的馮程程來說,「[新文本]的『新』是屬於此時此地的當下。」[1]新文本,以當代(contemporaneity)作為核心,就是「與時間一起」。新文本於形式上的創新,其實是因應着劇本意欲探討的主題而變化。為甚麼馮程程會這樣認為呢?

「我們最初的疑問是,為甚麼最近我們見到的劇本這樣厲害?我們所閱讀的那些劇本,均屬於1995後的劇本,編劇們是我們的同代人,他們的視野令我們非常驚訝。我們很想研究他們厲害的地方。我們很想知道,我們的同代人都在寫甚麼?」

儘管這些同代人身處異地,但是馮程程仍然從他們的劇本中感受到某種共鳴,「那是當下我們能夠分享的時代,既非貝克特他們戰後幻覺破滅後的文字,亦非『垮掉的一代』的某種時代氛圍。每個時代都有其特質,我們在新文本所看到的,是他們用創作向他們的時代作出反應。我赫然發現,這不就正正是我所身處的時代嗎?為甚麼我沒有那種眼光,讓我可以接駁到那個世界?」

「這是一門工藝,而不再是一時表達的欲望。」

新文本令馮程程創作時更熱衷於回應時代,但是她也曾經碰壁。

「在倫敦時,很喜歡流連圖書館,翻閱期刊。無意間便發現了佩索亞所著劇本的《航海者》。」自從九十年代在東岸書店遇上葡萄詩人費爾南多.佩索亞(Fernando Pessoa),馮程程便一直鍾情於他的著作,連部落格及電郵地址也是以他的著作命名。「當時一讀,驚為天人。我立刻影印,亦很想翻譯。佩索亞的劇場稱為靜態劇場,是無動作的。我心裡納悶:『要怎樣做啊?』」豈料,多年後真的天降了一個翻譯劇作的機會。「後來,跟台灣劇團合作時,我便重新找來這個劇本,翻譯改編,並且演出。」於是,劇本《守夜者》便誕生了。

抱着回應時代的初衷,馮程程在改編時,也想藉機回應台灣議題,但是效果卻不怎令人滿意。「太貪心了,也太議題性。佩索亞與台灣當地的社會抗爭,後來回想也可能是兩碼子的事」,馮程程回顧這段經驗時這樣說。

成功,又豈能一步登天?孜孜不倦的馮程程繼續努力尋找出路,以自己的方法,在劇場回應時代。「怎樣去理解世界?理論是一項分析工具,提供視野。」馮程程在創作時,不時借助理論分析,深入剖析議題,例如在《石頭與金子》時,她便細心翻閱人類學學者潘毅所著的《中國女工:新興打工階級的呼喚》、內地女詩人鄭小瓊的詩集《女工記》及陳惜姿的報告文學《天水圍的十二師奶》等等。對於馮程程來說,理論未必是全然理性的文字,反而可能帶動她的創作。在與鄧正健就着《石頭與金子》的對談中,她提到理論書的創意之處:「我創作過程必然會看理論書,因為理論裏面有很多想像力和詩意,可以幫助到我的創作。我們通常認為理論很理性,但你看包曼(Zygmunt Bauman)和阿甘本(Giorgio Agamben),他們的想像力可以很遠,他們隱喻富有藝術性。」[2]

除了判批理論之外,馮程程亦努力研習劇場藝術的理論,希望可以從後趕上。「在劇場方面,我很晚才起步」,原來儘管馮程程早在2003年初次登台,但是直到2010年在執導Caryl Churchill的《遠方》(Far Away,2000)時,她辭去本來在國際學校的正職,繼而在沒有任何工作的情況下創作。「那時都已經不再年青,你說是不是戇居?」最戇居的,可能不是因為不再年輕,而是因為她面前仍然是一片迷霧,「如何導戲?戲劇是甚麼?布萊希特的理論都是很後期才補回來。全職做創作後,我才真的開始做導演,確定這就是我的職業的,然後急起直追。」

然後,她同樣在沒有工作的情況下,寫了《誰殺了大象》(2012)。後來,她才入職前進進,擔任駐團導演,「這也是迄今我做得最長的一份工作。」馮程程回想起來,也不禁說:「我好像很早出道,但認真做劇場,也只不過八年的事。」這八年間,她對於劇場的感覺產生了甚麼變化呢?「以劇場為志業時,我有一些必須要知道的事。不然怎樣與同行、與演員溝通?已經不再是憑一腔熱誠就足夠的時候了。這是一門工藝(craft),而不再是一時表達的欲望。」

「當我理解到世界變得更壞了,不就是會灰會心痛嗎?」

對於馮程程作品回應時代這一點,我這位遲來的觀眾從來都沒有質疑過的。《甜美生活》(2018)是我首次接觸馮程程的作品,當中對於國家體制、恐怖主義的探討非常豐富。後來讀到《誰殺了大象》時,內裡關於國家機器暴力的質疑,更讓我一度以為是「後雨傘作品」,但是我翻到書扉才發現,原來該劇上演早於2012年。在我看完《甜美生活》兩夫婦擠在故障地鐵的車廂中互相拉扯後一段時間,香港就出現了荃灣線、港島線、觀塘線及將軍澳線全面大崩盤。馮程程的作品回應時代之際,彷彿也正在預言。不過,馮程程卻如此回應:「這些所謂『預言』,反而令我覺得很悔疚,好像改變不了甚麼。」

「你說《誰殺了大象》好像雨傘運動的情境,我心也酸了一下,這些年來不斷變差」,馮程程說,「是否預言,其實只是服務個人自我,並不重要。我在寫作時,是累積了某種觸覺、某種觀察,然後把它極端化。這也是藝術的某一種處理手法啊。那麼所謂的預言成真,即是說,情況又變極端了。當我理解到這件事,不就是會灰,會心痛嗎?」

對於馮程程而言,作品不只要反映當代,她希望可以踏出多一步,去改變。「離開作品迷人的地方,而通過這種感覺,其實是讓我們更能理解身處的處境。作品能否去到這一步,對我來說是更重要。如果作品可以像一道橋,讓觀眾和我延伸到當下處境,接往現在,那麼這件作品便有它的意義。」

隨着時代變改,這道橋樑可能也需要以不同的方式建立。「當初我在寫《誰殺了大象》時,我寫了一些在權力機器裡面的語言,一些術語。那些語言是用來展示權力機器的意識形態,多於展示人物的角色。我會形容為比較知性的語言,並不是日常生活的對話。我在那個階段,就很迷戀這些意識形態的語言。所以,寫出來就比較難導。演員覺得很困惑,到底劇本當中的『我』是誰啊?答案是很抽象的。」馮程程希望可以透過寫出形象,而非角色,來直接命中觀眾。然而,這個想法近年卻產生變化。

「這些已經過去了。」這個覺悟,其實也是來自於時代的需要,馮程程感覺到在這個時代,大家看戲的口味慢慢改變,「以往很激烈的思考,要attack的技巧,這些東西未必切是當下集體疲態中,身處劇場的大家的需要。大家反而是很想再聽故事,很想再次碰觸人性。比如說《甜美生活》,我很想寫兩公婆的對話,我便很努力寫一些很戲劇性的對話,寫人話,這些也是很難的技巧,我需要向很多前輩學習的,例如莊梅岩。有很多編劇寫對話寫得很有味道,很有人味。我反而覺得這些技巧,我是比較弱的。」

「在我知道我想跟他人分享甚麼前,我也不會有代表作。」

我坐在牛棚排練室外的木椅,聽着馮程程慢慢細說她繞過的遠路。馮程程過去的劇場路彷彿是一套青春連續劇,主角遇上各樣難關,但還是會關關難過關關過:由出於滿足表現欲而跳上舞台演獨腳戲,到海外留海潛修理論,然後鑽研劇本的開放性,繼而逐步掌握導演的竅門,馮程程總會盡力探尋自己進步的空間,然後想盡辦法,讓自己成為一個更好的「馮程程」。

然而,當訪問將近尾聲,我問馮程程,你未來有甚麼計劃嗎?她卻靜了下來,然後說:「我會暫停創作一段時間,休息起碼一年的時間。」聽見她這樣說,我不得不再確認一次:「你會休息一年?」「對,因為很累啊。」為甚麼呢?「這個問題的出現,是因為我自己一直一套戲接一套戲,在我不停嘗試許多新事物後,結果卻使人感到疲倦。我自己戲稱為『Writer-Director』綜合症,哈哈!每次做完作品都會覺得好累,但是新的計劃,又會有新的能量,因為有新的功課、新的任務。而整體上在這個循環中,我發現自己回復速度慢了,興奮感減退了。」接連創作,慢慢淘空創作者的內在,馮程程也漸漸感到失語。「其實是有關內容的問題。我想問自己一個問題:我想跟他人分享甚麼?假如我找不到或者沒有東西想要分享,那麼也沒有創作的理由。」

說到這裡,我想起她形容自己,自己事業尚在中途,可能代表作尚未出現。所以我問她,「那麼,你期待自己的代表作,會是甚麼樣子?」馮程程說,「我希望我下一個作品,可以用來整理這個當代的生活。除非我知道我想跟他人分享甚麼,否則我想我也不會有代表作。因為我還未夠誠實,不是發自心底裡有一個不做不行、不講不行的題材。」你曾經感到那股動力嗎?「《誰殺了大象》那時吧,我內在有種很強烈這個感覺,驅動着我。」

「我想找回這個力量。」

* * * * *

「同對方講佢嘅母語,先至講到入對方的心。」

這是我看完《甜美生活》後,印象最深刻的一句。在馮程程的作品之中,我感到有一股力量從舞台中湧現像火山噴發的岩漿,但是當它抵達觀眾時,卻又溫柔得像母親敲門的聲音。假如馮程程真的是既相信語言,又懷疑語言,那麼這可能是出於她發現,在她想進入他者的世界時,語言既是通道,又是障礙物。《甜美生活》中的女子,未必是一個角色,反而是一種Voice,這把聲音一直在反覆練習:「Fólk. Skilurðu fólkið? Nei ég skil þá ekki svo vel. Ég skil þá ekki lengur. 」

「人們。你理解人們嗎?不,我不太理解他們。我不再理解他們。」這組否定句式練習,儘管不斷在否定,卻是一股動力讓我們向更好的世界出發,一如馮程程過去多年,在發現自己不足後努力前進。在發現自己不太理解人們後,我們可以如何找到進入對方內心的道路?就讓我們拭目以待,靜候佳音吧。

注釋

[1] 馮程程,〈新文本關鍵詞──現在〉,《新文本號外》,第三期(2014)。

[2] 馮程程、鄧正健對談,〈新文本工作室漫談《石頭與金子》:創作養份轉化中〉,《慢工作劇.本土轉化:新文本運動2015–16 別冊》(2015年10月),頁10。

1 comment