夏碧泉文獻及相關藝術品的展覽《咫尺之間,開始之前:隨意門及其他足跡》(Portals, Stories, and Other Journeys)由亞洲藝術文獻庫呈現,該文獻庫研究員黃湲婷策畫,在大館當代美術館,賽馬會藝方JC Contemporary展出時間從4月23日至8月1日。此展覽由夏碧泉收集所得的海量文獻出發,探討文獻庫作為創作及探究的空間,並展出藝術家Banu Cennetoğlu、關尚智、林穎詩、Raqs Media Collective和Walid Raad的作品。這個展覽題目,極富視覺效果,也深蘊哲理妙思,值得仔細咀嚼。而展覽本身,更值得一看再看。

當代美術館在讀者留言處安排了一個「關鍵詞」展示區,列出了十二個詞語,其中有六個與此展覽密切相關:場景/set、檔案/archive、藝術介入/artistic intervention、轉瞬即逝/ephemeral、視覺敘事/visual narrative、拼貼/collage。其中,檔案/archive關鍵詞一頁便介紹了本展覽藏品來源:

夏碧泉檔案收藏了藝術家的書信、作品紀錄、生活及旅遊照片、拼貼書、本地藝術展覽的現場記錄以及大批書刊等。檔案資料紀錄了夏爺的創作歷程、生活片段以及他與本地藝術界友人的互動。這些資料也是夏爺創作的參考,甚至觸發他的創意想像。

「如果你看見」:拼貼的視覺敘事

關鍵詞拼貼/collage一詞源於法語,本意是粘貼,貼在一起,作為一種視覺藝術與音樂創作手法,從不同的藝術形式作品中抽取各種元素放在一起,創造新的整體藝術效果。其意義在於破壞慣常的法規和結構,透過精心的編排、設計和組合,為事物賦予新一層意義。 美國後現代主義小説家巴塞爾姆(Donald Barthelme)曾這樣斷言:「拼貼原則是二十世紀所有藝術的中心原則。」(…the principle of collage is the central principle of all art in the twentieth century.)對所謂「原創性」(originality)持懷疑態度者如我,覺得Barthelme此言也不無道理。

本次展覽正是一場秉持拼貼原則的視覺敘事/visual narrative──「一種以圖畫、物件、影像等視覺媒介説故事的手法」。展方希望觀眾能夠打破時序,探討其中呈現的各種視覺元素,從而發展各自的夏碧泉檔案故事。如此看來,在展覽中呈現的十個場景,也可以被視為十道隨意門。向觀眾展示不同藝術家眼中的夏碧泉,完全可以不按照數字順序隨意走動觀看。走入展廳,我首先留意到的其實是場景#2──作為歷史物事介入的《結構》(1967),是夏碧泉第一件被香港博物美術館(現為香港藝術館)收藏的作品。半透明玻璃圍繞出一個柱形空間,上面印着夏氏設計的七十年代香港某餐廳圖像,該餐廳的天花裝飾由夏氏設計,相片放在夏碧泉檔案內一個名為「酒樓裝飾」的柯達紙盒裡面。觀眾可以從這個柱形空間留出的門口走入內部,打量這視覺上富麗堂皇的餐廳擬像。

場景#3是一部巨型手翻書,呈現的是夏氏在其收集回來的各種出版材料上剪貼而成的多部拼貼書本。他的拼貼創作一直持續了五十一年(1958–2009),創作了超過三百冊拼貼書,但卻直到他身後才被藝術家拉德(Walid Raad)在2014年發現。這個場景中展示的是一組精選拼貼書本。展方特意説明:

……展覽本身更可視為一件大型拼貼作品──由策展人與藝術家截取同圖像、文字與物件,將之重組與編配,對文獻、藝術創作以及香港文化知識有不同演譯。

同樣運用拼貼手法的,還有拉德創作的場景#1。場景#1以藝術品儲藏木箱作為桌子,上面是一道縮版拼貼風景,展示出自夏碧泉展覽紀錄的多個盒子和人物剪影,裡面也包括被攝入鏡頭的夏氏本人及其藝術品。拉德以這些攝影記錄為材料,採用拼貼手法展示夏碧泉在香港藝壇的多重身份角色:

那個形體又在一系列分明各異的層次之間滲出:夏碧泉的藝術作品、他身為藝術家、他作為眾多藝術家的朋友、他作為藝術的觀看者、其他代入夏碧泉的藝術家。也許這就是拼貼如此適合他的原因。

亞洲藝術文獻庫曾經在2017年10月6日至11月25日舉辦「如果我看見」夏碧泉個展,運用文獻庫館藏和夏氏檔案的一手和二手資料,從考古學平行觀點及旅遊攝影的方向,以三個個案深入探討紀錄和敘事之間的關係,試圖以不同種類的材料編寫多個版本的故事。三個個案中其中一個是香港大嶼山的神話人物「盧亭」。這位人物此次也出現在展覽的場景#8「影子戲」之中。首先在1997–1998年舉辦的香港藝術中心展覽中引入半人半魚、水陸兩棲的香港人祖先「盧亭」的,是香港藝術家兼策展人何慶基。何氏將此人物表現為類考古發現,模糊藝術品與現實,史實與虛構故事之間的邊界。在此次展覽中,入場觀眾首先看到的,是銀幕之上的盧亭魚頭投影,要轉到投影幕背後,才會清晰看到以玻璃纖維製成的盧亭雕像,下半身其實是有一對蹼足的人形。盧亭與投影之間,亦幻似真,投影上握着一尾藍色魚兒的大手與硃砂色調的大山交互出現,讓觀眾屏息之際,也不免產生一種莊周夢蝶式的自省:海陸之間,何處為生?半人半魚,焉知憂樂?

在我看來,場景#8和其他的場景一樣,都向觀眾提出了「如果你看見」的挑戰。我認為可以用英文表達為if only you could see…,其中包括幾個問題:你是否看見?你看見甚麽?你如何看見?正如伯格(John Berger)在《觀看的方式》(Ways of Seeing)一書中指出,「我們看見事物的方式被我們的知識與信念所影響」(The way we see things is affected by what we know or what we believe)。每個人都有自己的視野成見,難以輕輕放下。要改變觀看的方式,唯有暫時轉換身份立場。如此看來,隨意門的存在,則更為重要了。

門:開合之間 何去何從

展覽標題中的「隨意門」,不免會讓人想起《哆啦A夢》的Dokodemo Doa(どこでもドア) 或者Anywhere Door。卡通主題歌這樣告訴我們:「隨意踏進這扇門,讓理想得到夢變真」。在疫情肆虐一波又一波,生存生活思考表達空間不斷縮小的今時今日,如果真的可以找到哆啦A夢要一樣法寶,定然是此物無疑。

門,在東西文化中都具有很神聖的地位。中國傳統藝術中,有神荼、郁垒、秦琼、尉遲恭這四位門神,而羅馬最為原始的保護神雅努斯(Janus)同時也是門戶之神,拉丁語一月Januarius一詞就起源於其名字。雅努斯有前後兩個面孔,一個在前,看着過去,另一個在腦後,看着未來。他象徵着世界上矛盾的萬事萬物,一方面象徵着開始,是起源之神,執掌開始和入門,另一方面也執掌出口和結束。古羅馬人在每年第一天和每天清晨都要向他祈禱萬事起始順利,也會在人生許多重要場合如出生、結婚等儀式上祭祀他。士兵出征歸來都會在雅努斯之門下經過。古羅馬的錢幣上也刻着他的形象。

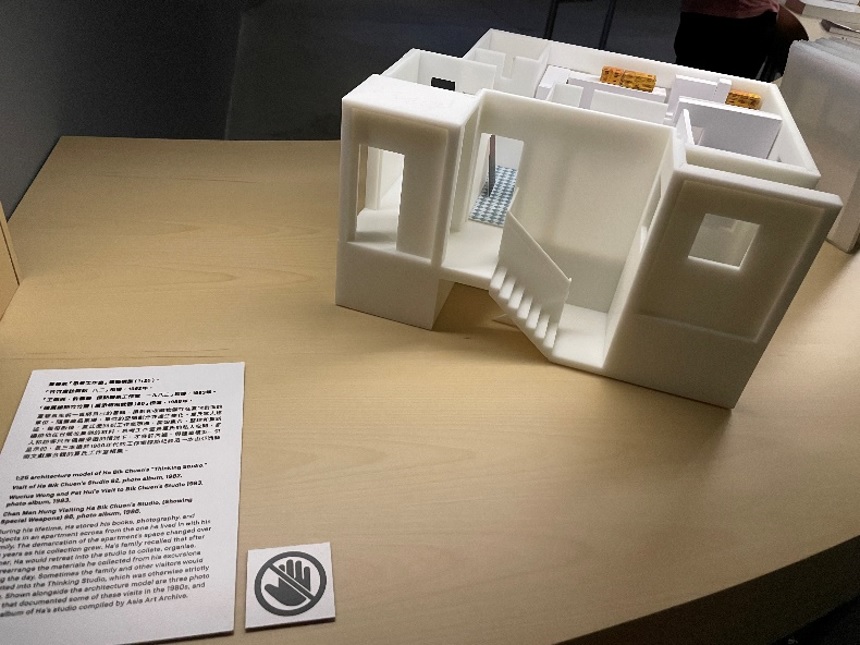

展覽中的場景#6「未記賬」,是由Raqs Media Collective團隊創作。根據展覽介紹,這批來自新德里的藝術家在2016年首次到訪夏碧泉於土瓜灣的工作室,被整個空間中雜亂堆疊的各種物品所打動,於是在Raqs新德里工作室製作這個場景,「裝置體現了Raqs記憶中土瓜灣工作室那種隨意、粗拙、又活潑、夢幻和舒適的感覺」。這個工作室的模型,也在展覽中有所展示,並特別説明:「夏碧泉生前一直將自己的書籍、攝影和收藏物儲存在夏家對面的單位……思考工作室是夏氏的私人空間,家人和訪客只有在偶爾受邀的情況下,才容許内進。」在寸土寸金的香港,能夠在家庭的生活空間對面,另闢一個屬於自己的私人思考空間,儲存各種文獻藏品,實在是一種奢侈,但也這説明藝術與生活之間,也許只不過是一道門的距離。正如這個展覽的標題「咫尺之間,開始之前」所顯示,這個場景將觀眾帶回到藝術品創作之前的那種混亂中產生創意的時刻,也是一道帶人回到過去的門。正是在不同藝術家在自身創作空間中衍生的對話,使得視覺藝術得以突破時空限制,成為創意無限的延申之地。

展覽的關鍵詞,還有現代藝術的重要主題,波德萊爾所定義的「現代主義」正是一半「永恆」(perpetual),而另一半轉瞬即逝/ephemeral:

時間轉瞬即逝。事情一旦開展、緊隨着高潮迅即落幕,再隨着大眾記憶的消退湮沒於時間之流。夏碧泉檔案積累了藝術家逾五十年來收藏的書刊、照片、手工書、影音資料及個人書信等資料。檔案保存了夏爺藝術家生涯的線索,也紀錄着他所珍而重之的人、事、物,使得消逝的過去有所憑藉而得以被追憶、研究與書寫。

由此可見,作為香港現代藝術發展的重要人物,夏氏所創作和收藏的各種作品材料,已經是永恆和轉瞬即逝之間的動態平衡。

在觀展過程中,我發現不少觀眾都對夏氏藏書非常感興趣,還逐一翻看。我也驚喜地發現,其中有幾部也是我自己書架上的藏品,比如説對地圖的研究,歷史與時間的各種圖像化表述,都是我自己也很感興趣的主題。夏氏藏書中很值得推薦的一部是《時間的繪圖學:時間線的歷史》(Cartographies of Time: A History of the Timeline),是首部對歐洲和美國自1450年至現當代歷史進行圖像化表徵的一部着作,其中列舉的圖像展現出歷史在線性敘事之外的多種可能,實際上也是一種史觀上的拼貼製作,令人耳目一新。

展覽還有幾個場景,在此不一一贅述,以免越俎代庖。對於瞭解夏氏作品與論述的觀眾,參觀此展覽,相信在熟悉之感以外,更能獲得一種視覺衝擊。這個展覽中,作為藝術家、編史人、見證人的夏碧泉,被賦予了藝術品本身的地位。他既是這個展覽的主題,也是創作者與觀看者,甚至已經作為一種文化符號,向每一位觀看者提出了認知論與本體論意義上的挑戰:身在這門中,你究竟係邊個?面對這門内外空間,你見到咩野?打開隨意門之後,其實你想去邊?