語言:意義的焦慮

自從人類的歷史從啟蒙進入到資本主義、工業革命蓬勃發展的時期,世界的發展和人們對他所產生的認知,就開始形成越來越大的差距。這種巨大的差異影響了後來的藝術發展,讓人們在十九、二十世紀間不停回頭反思長久一直影響我們的各種事物。這其中一項影響很重大的,便是語言。

語言是甚麼?每當遇到這個問題時,我們總是第一個認為,語言是一種表達。然而,透過語言我們究竟表達了甚麼?如果說我們認為形而上的心靈是不存在的,是因為揭開人的身軀後,除了看見密密麻麻的神經組織、血肉器官、骨骼外。我們甚麼都沒看到。那要如何解釋語言是具有意義的?因為如果拿儀器來檢測我們口中唸出的詞語,除了聲音的頻率、波長,這串聲音還有甚麼?

這個問題不是只有研究語言的哲學家、學者才感到困擾,事實上,這種意義的焦慮正是每個寫作的人都會經過的。自己究竟在寫甚麼?作品是否表達了思想的深度?更重要的,這個作品對時代、讀者究竟有沒有意義?

十九世紀末的馬拉美(Stéphane Mallarmé),就是上述的其中一位。同時,他也很可能是法國象徵主義詩派中,對語言現象進行最多省思的詩人。他的大半作品,儘管出名地晦澀、難懂,但背後均有一個共同的主旨:表現意義的焦慮。反映當時詩作為一種藝術,所面臨的危機和質疑。

語言的遊戲:晦澀、難解的詩風

馬拉美詩作之所以被人認為難解、晦澀,在於它的詩作往往沒有明確的意思。或者不如說,馬拉美總是刻意讓人不好看懂詩句的意思。首先,他經常使用稀罕、不常見的字詞、韻腳來創作。例如在一首名為〈x韻腳的十四行詩〉(或譯:〈她純潔的指甲……〉)中,馬拉美將全詩的兩韻,分配到四種字尾的字詞上,分別是YX,ORE,IX , OR,其中YX、IX在法文中算是罕見的,罕見到馬拉美甚至得使用一些古代希臘語衍生的字彙,例如冥河(Styx)、火鳥(Phénix),來進行押韻。但更讓人震懾的地方是,除了使用很不常見的字詞外,馬拉美為了押韻,讓詩唸起來美妙,甚至創造了一個新的、無意義的詞彙──Ptyx(後來被譯為:咳)。這造成一種效果,雖然這首詩歌充滿意義的斷裂,卻唸起來十分奇特。而IX和YX的發音讓人容易產生古怪的氛圍,因此有人會說這整首詩就像在唸一種古怪的咒語一樣。

然而,馬拉美詩作的怪異並不只是如此。他的怪異在於即便知道了所有詞彙的意思,我們也無法明白這首詩究竟在說甚麼。在一首名為〈天鵝〉的詩中,馬拉美描寫了一隻天鵝……

純潔、活潑和俊美,今天

牠會拍動陶醉的羽翼,為我們

劃破寒霜下被透明冰川

封住飛逸的遭遺世的硬湖吧!一隻從前的天鵝回想當年的

雍容華貴,但不孕的冬日

散發煩惱時,卻難以掙脫

這域無法歌唱的生存地區。他以整個脖子搖晃白色苦悶

這隻鳥否認在此受罰,

也不是害怕壓住羽毛的泥土。純淨的光輝指定牠在這地點,

如幽靈般,寒夢裡靜止,不屑於無益的流放中披覆衣物

這首詩雖然主題很清楚,講的是一隻天鵝痛苦、無法自由的感受。然而我們很難明白這些字詞真正要表達的想法究竟是甚麼,是詩人看到一隻天鵝被關在籠子裡時,所產生的感受嗎?若是如此,那「無益的流放」這一句話是甚麼意思?這些詞語是十分抽象且模糊的,使第一次讀到的人往往不知所措。

這首詩的關鍵在於天鵝一詞(cygne)的意義其實等於符號(signe),兩者在法語裡是同音字,換言之,馬拉美在此使用了雙關的修辭。天鵝的煩惱、痛苦其實在呼應的,是詩人在書寫上遭遇感受無法被說出、表達的苦惱、焦慮。

可以注意到,玩弄語言的表達,是馬拉美詩作中,一個重要的特色,同時也是讓他的詩變為晦澀的原因。除此之外,我們可以發現馬拉美的敘述是排斥情節的,他在詩中從來不明確表示發生了甚麼事情,只是不斷地以各種意象來烘托欲傳遞的情感。這點從他於1864年發表的〈蒼天〉,更可以明顯看出。

安詳地嘲諷蒼天永恆

病態美似群花,藉

痛苦的荒瘠大漠,壓抑

詛咒自己天賦的詩人…………(略)

而你,親切的煩惱,走出

忘川的池塘,聚集路上的

泥沙和蒼白蘆葦,用你永不疲倦的手

堵住群鳥惡意構築的藍色大洞。還有,讓憂愁的煙囪不停地

冒煙,也讓流動牢房在

黑色痕跡的恐怖裡弄熄

地平線上發黃的待斃太陽

──天空已死。──我奔向你!給予物質,

忘掉殘酷的理想與罪孽,

如同殉道者將分享到

人類飼養幸運牲畜休憩的墊草(略)

在此詩中,我們看到詩人大量將情感擬人化,使詩在閱讀裡,湧現眾多的意象。然而,儘管意象、畫面感很多,情感很澎湃。但詩人究竟為何詛咒自己的天賦?為何會有煩惱?為何心中會有像煙囪一樣不停排放連綿憂愁的感受?是詩中一直都沒透露的。

從這個角度來看,馬拉美的詩不免流露一種空洞的感受。但如果我們仔細去看待詩中的文字,會發現馬拉美其實是一個把情感、情境描寫地極為細膩的詩人。同時,在他的詞彙裡,我們可以得到一種和過往相當不同的感覺與想像。例如:「用你永不疲倦的手/堵住群鳥惡意構築的藍色大洞」、「讓流動牢房在/黑色痕跡的恐怖裡弄熄」以及「憂愁的煙囪不停地/冒煙……」等等。這些畫面給予我們一種很奇特的想像,並成功在我們內心裡喚起相應的情感。而有趣的地方在於,好像正是因為我們無法知道這些情感、詞彙究竟是在訴說甚麼事情、想法,這些情感就越能在我們的心裡不斷徘徊、滯留,並不停觸發聯想,加上音韻和諧、文辭自然、優美的緣故,馬拉美的詩文在讀者的心靈裡引發舒暢、迷人的迴盪。

龐大的空洞性,但同時,伴隨着極強烈的情緒性。是馬拉美在他的詩中營造出來的特性。或許,也是為甚麼馬拉美的詩那麼誘人、想不停凝視的原因。在他的另一首詩〈花簇〉,他用以下的詩句去描寫一簇花叢:

從古老蒼天的金色雪崩中,在

創造日,與星星的永恆之雪裡

往昔,你解開大苦杯,送給

未蒙災禍,年紀尚輕的大地。

這段詩句讓人驚異的地方在於詩人以嶄新、活潑的方式去使用顏色和形態的比喻,尤其是「金色雪崩」的詩詞,讓人第一眼看去儘管很難聯想到在指甚麼,卻有很驚異(金色)、震撼(雪崩)的感受。且有意思的地方在於,馬拉美在寫下自己的詩詞時,似乎就不希望讀者馬上知道自己在寫甚麼,而是試圖先勾起讀者驚異的想像,使讀者再去反覆讀過幾次,透過下句「星星的永恆之雪」,反推「金色雪崩」可能就是陽光、白晝之意,進而對詞語產生更深的體會。「苦杯」(calice)同樣也是,他通常的意思是聖餐杯、聖杯,在這兒突然出現,第一時間也是讓人莫名其妙,只有再三推敲、聯想,我們才慢慢明白這意思應該是比喻花萼、花朵的樣貌。又例如在〈扇子〉裡所寫的一段:

一股黃昏的清涼

在每回拍搧向妳襲來

導致捕獲的撞擊

退至美妙的地平線。昏頭轉向的!此刻空間的

顫動,如一次長吻

如是迷戀於為別人而生

無法噴湧,也不能平息。

將扇子搧風間的關係描述成某種「捕獲的撞擊」,彷彿詩人迷戀的凝視就像輕柔的風一樣,在搧風的空間裡顫動、昏頭轉向。我們會發現馬拉美詩中的意象、詞語,彷彿只有透過反覆的玩味、思索、想像,才能領會他想表達的美妙。而在這之前,我們總要經歷詞語變形、陌生化後對我們內心形成的衝擊。

這種衝擊的效果正是馬拉美在他的詩中所想要造成的,他曾對詩的語言提出以下的要求:「完美,嶄新,與(日常)語言格格不入,像咒語一樣……會引起你的驚訝,因為你從來沒有聽到過這樣普通的片斷,同時,對事物的回憶沉浸在一種新的氣氛中……」,[1] 將陽光比喻成耀眼的雪崩;迷戀比喻成在扇子搧動裡的震顫……這種嶄新的感受,來源於馬拉美對語言、詞彙的重新設計,使讀者對詞彙產生聯想,甚至重新想像平常被詞語所指的事物,繼而在閱讀中形成強烈的情緒。

馬拉美玩弄詞語的目的,並非只是為了詩的遊戲。事實上,我們可以說,馬拉美更大的意圖在於重新思索語言對人們的意義。或者,讓我們更直接地說……這是一種質疑,質疑語言是否只是一種表達的工具。

語言的深淵:創作的空虛

要質疑語言是否只是一種表達的工具,首先就必須回去思索語言的本質。而這涉及到兩個方面的思維。一,語言是怎麼組成的?;二,語言的功能是甚麼?亦即,他表示了甚麼?最後,上述兩者(組合、功能)之間存在甚麼樣的關係?

「不幸得很,如此鑽研詩歌,使我遭遇兩個令我絕望的深淵。一是虛無……我遇到的另一個空無是我心中的空無。」[2] 這句話似乎讓我們明白許多馬拉美詩作中,一直壓抑、隱藏的意涵。馬拉美的詩作中除了充滿對語言的玩弄、精雕細琢,有一個核心思想是他一直在感嘆的:符號的痛苦,與詩人的絕望。這樣的感嘆除了前面提到的〈天鵝〉、〈蒼天〉,幾乎可以在大半的作品裡找到,例如:〈窗戶〉、〈牧神的午後〉、〈伊紀杜爾〉、〈詩句危機〉等等。

符號的痛苦,在於他本身其實僅僅只是一個聲音、一個視覺影像,他所能傳遞的思想、真理、感受,哪怕已被社會制度架構好,也並不真實存在於他自身,而是被人賦予的;至於詩人的痛苦,則是在於他們發現,語言所能傳遞的最深沈的、最真實的感受、意義,或許終究只有自身才能懂得。

人的語言雖然能夠形容和描述人的各種狀態,但這些言詞的含義在現實裡終究只能是一種單純的定義,無法詳敘這些狀態確實在人的內心中引發的複雜現象。人們時常運用的情感詞彙:快樂、悲傷、憂鬱等,看似皆是意義明朗的詞語,實際上當要思及一詞的意義時,也就是在問何謂「快樂」、何謂「愛」、何謂「幸福」的時候,人們不免會露出疑惑的眼神,且詫然地發現到這問題在「實質上」一點都不簡單,或者,它並沒有我們想像中的那麼簡單地去回答。

「快樂」、「愛」、「幸福」等等詞彙,其實就像是一個代名詞「他」一樣,代指某個人的心理狀態。而語言一個有趣的地方在於:「快樂」雖代指「快樂」的心理狀態,卻無法明確傳達「快樂」是怎樣的感受?就好比當我們在生活上使用「他」這個字時,只能用以指稱某個人,但卻不能因此表示了這個人的一切,包含他的性格、他的心理、他的情感、他的價值觀、他的思考模式等等。即使我們翻開一本厚厚詳盡的辭典,裡面所寫的,也不過是對「快樂」這個詞彙所做出的介紹和解釋,而不是針對快樂的感受所做出的表達。在語言裡,不是只有和心理狀態的詞彙會有這樣的現象,即便是一句陳述事情的話語,在進到兩人各自的耳朵裡時,引發的想像與理解也大不相同,因為如果對同一句話的理解與想像皆是相同的,我想也不用考試了。因為所有的學生一定都聽得懂老師在講甚麼,所以成績應該也都會一樣。但很明顯的,現實世界可不是這樣。我們甚至可以這麼說:人類並不是透過語言的意思來溝通與交流,而是透過對語言的感覺與想像。

馬拉美第一個理解到的,就是意思本身如果是直接透過語言表達,是不存在能夠真正交流的事實。因為意思就如同符號本身,是空洞的(也就是他所說的「虛無」)。人們得到一個意思,並不會知道在意思之下,人的感受與真正的想法(這是指詞語片段中暗藏、潛在蘊含的整體想法)。而是只會以自己平常的理解方式去理解或是投射自己類似的情緒去感知這個詞彙,儘管仍然可以溝通,但想表達出去的情感和接受到的感受之間,已有大小不一的質變。

馬拉美提到的第二個空無,比較難以理解。乍看下去,像是在講一種從自身而發的空虛、空洞的感受。但是,這種感受是怎麼產生的?他跟語言的關係是甚麼?既然我們在前面就已經看到馬拉美的詩常常蘊含多樣、厚實、細膩的情感,為何他還要以這個詞彙來表示自己的內心?

馬拉美的省思讓人想到法國的文學理論家──茨維坦.托多羅夫在《象徵理論》裡對奧古斯丁的語言理論做出的分析。這裡面提及,中世紀的哲學家──奧古斯丁認為:「發聲於外部的『話』是發光於內部的『話』的符號,後者比任何別的東西更應該稱之為『話』。我們嘴裡所說的只是『話』的聲音表達」兩種「話語」的區分,一個來自內部,一個來自外部。後者構成了世界不同的「語言」,但前者屬於「思想」在心理、記憶中的印記、痕跡,幫助我們琢磨被稱作言語的那些符號。托多羅夫於是進一步認為:「奧古斯丁在此明確地區分了語言在分化之前的所謂的『話』和使我們了解『話』的語言符號。」

如果說馬拉美第一個理解到的空無,是語言在他人交流上的虛假幻想。那麼第二個空無,則是自己的內在感受、思維,和所寫出來文字、語言之間的空洞關係。這兩種「話語」之間同樣也存在着無法真正交流、表達的危機。

由此,我們終於可以理解馬拉美的第二種空無。是一種創作完美作品的欲望,所導致的痛苦、絕望。因為詩人可能發現,儘管文字有着千變萬化的姿態,要完整、徹底表達自身的最真實、內在的感觸、感受,似乎仍是一個不可能的任務。感受和語言間,彷彿就隔着一道不可見底的深淵,永遠無法填滿。

骰子一骰:意義的可能性!

這是否表示語言的確只能是一種表達工具?只能是一種交流意見、概念的說詞,而無法真正表現人的感受?表現人的想法自身?

我們回到前面的一句話:「人類並不是透過語言的意思來溝通與交流,而是透過對語言的感覺與想像。」這句話類似於馬拉美曾說過的另一句話:「詩歌不應描繪事物,而應描繪事物產生的效果。」[3]

詩歌為甚麼不應描繪事物本身?這恰巧是因為馬拉美理解到,語言真正的意義在於他使人想像不可知、不在場、不在外的事物。如果要讓人真正理解所欲表達的事物、感受,那麼詩人要去做的,並不是直接去表達這個東西。相反地,是去透過陌生化、嶄新、變化後的詞語去暗示、使人想像背後被隱藏的東西。換言之,只有想辦法表現出人們可能普遍可經歷到的感覺,詩才能真正地表現自身要說的事物。且這種「表達」將不會只是一般意義的表達,他直接讓人體會到一種共同的經驗。或者,讓語言卸下表達的重擔。詩不再為了表達而做,相反,詩只是為了表現自身、創造新的體驗而做。他的意圖不再是描述一個事物,而是想辦法創造新的感受方式來重新感知、認識某個事物。

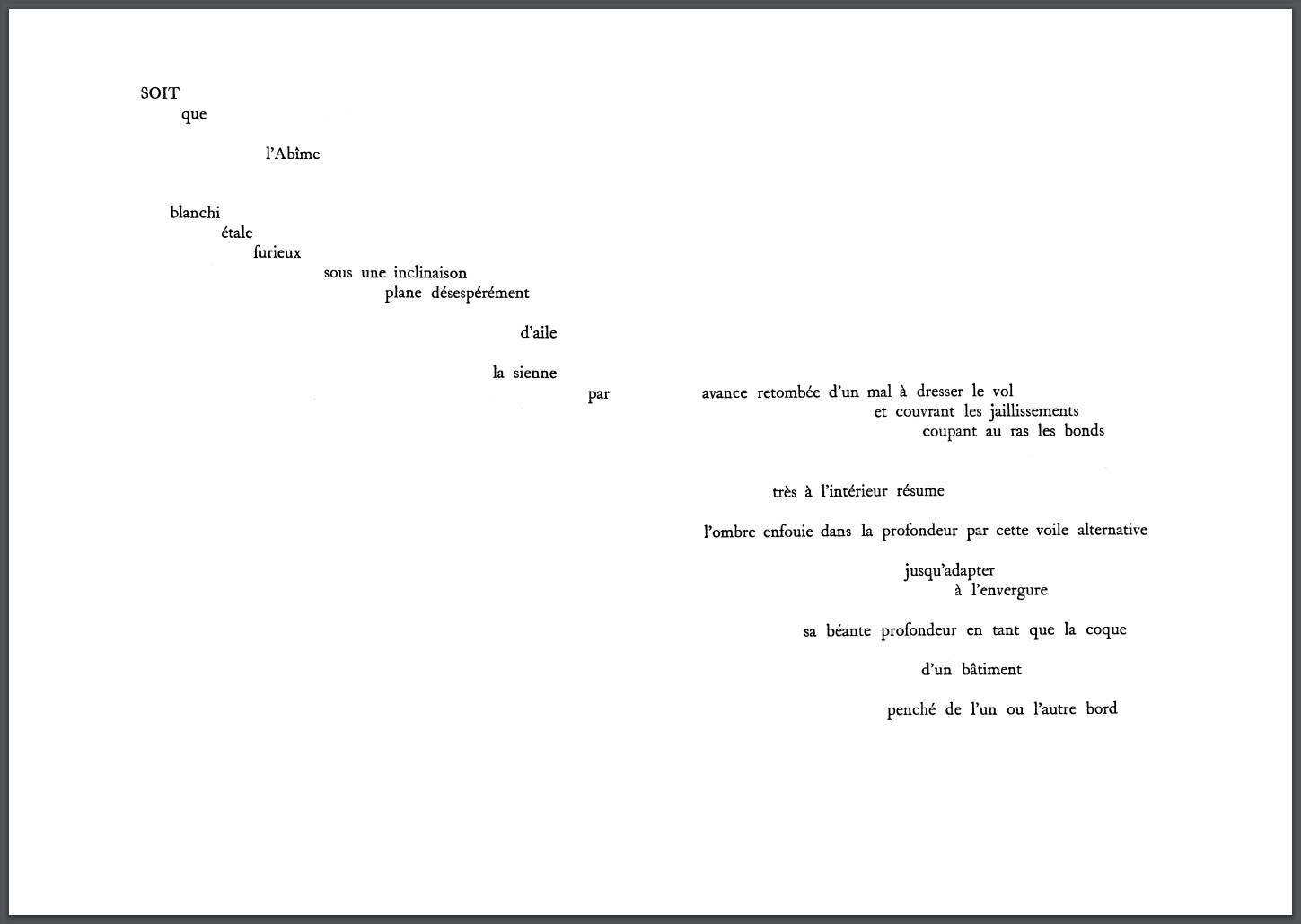

1897年的作品──《骰子一骰永遠取消不了偶然》(Un coup de dés jamais n’abolira le hasard,以下簡稱《骰子》)是馬拉美生前一年所寫下最重要的集大成作品。從中除了可以看到詩人其他作品的身影,也能完整地看見馬拉美詩觀在作品上的實踐。

這部作品雖然和之前的詩作一樣晦澀、難解,但他的形式和之前的作品有很大的不同。首先,他的詩句並不是以一行一行的方式呈現,而是就像一塊一塊被打散的木板,長短不一的漂浮在白紙的海洋上,呼應詩中反覆強調的船難意象。字體的大小也不一。有的字詞在頁面上十分巨大,給人震撼或壓迫的效果;有的則變得細小,像破碎的浪花、泡沫在詩句跟詩句之間飄盪。

這種形式上的創新,第一個改變、顛覆的,是字詞背後的空白在這首詩中扮演的角色。因為在過往,白紙的意義只是一個提供詩展露、表現的舞台,閱讀的重點一向是舞台上的那些演員所演的故事,而不是舞台中不存在人物、事件的地方。可是在這裡,這種形象被顛覆了。我們會發現在這首詩中,空白不再是頁面上多餘的部分,相反的,他成了詩句以外充滿張力的背景。

我們以第二頁「在那遇難的深處」為例,讀者在讀到這裡時,由於詩人在此頁的下方留下大量的空白,因此閱讀時可能會產生一種直覺:那「遇難的深處」指的似乎就是這下方的空白。只是我們沒辦法明白究竟詩人想表達的遇難具體來說是甚麼意思,或是長怎樣,因為沒有描述。所以可能會不經意地把一些意象投射在這裡面,或是在這空白裡面進行想像。第九頁下方的「破壞」也有類似的效果。他讓我們不停凝視「破壞」上方的大量空白,試着想像一種「破壞」的意象。

空白於是變成閱讀時,引發腦中生成意義的場所。因為在空白上撒下字詞、詩句,就像是讓讀者玩連連看的遊戲一樣,得自己去連接、組織到處漂浮、遊蕩的字詞,來產生意涵。另外也可以說,空白作為一種留白,在這首詩裡最大的功能在於它似乎釋放了語言平常被禁錮的性質。透過留白,字詞除了保留原有的意思外,符號的性質也顯現並進入讀者的意識。透過字體大小,斜體或正體的樣式,他們彷彿擁有重量,有的輕盈,有的沈重,帶有壓迫感。這一方面是因為詩詞結構上鬆散、漂浮的狀態,讓我們容易想要進行聯想。一方面是因為在馬拉美的詩中,每個句子都像是被打碎的狀態,只留下很片段的意思。而這個留白乍看沒有任何字句,卻讓人覺得,在這些沈默裡,有很多話語在偷偷進行對談。因為人們會覺得雖然這些句子彼此被隔開,可是他們之間好像應該存在一些關聯,但我們看不到。而這種偷偷進行的感覺就像是這首詩的無意識一樣。是一個思想在還沒弄清楚、辨別自己究竟是誰時陷入的失語、無法表達自身的狀態。由此來看,詩中提到的「深淵」、「船難」、「無法飛翔」、「孤單的羽毛筆」的意象除了代表詩人的煩擾,同時也是語言、意義的孤單形象。至於標題中的「骰子一骰」展現的則是詩人運用語言表達自身,孤注一擲的狀態。這種孤注一擲卻瀟灑的態度,承認意義在進行生產時,永遠存在偶然、意外,而沒有必然、確定的關係。

詩中所展現的語言,與其說他是在表現詩人的思想、感受,不如說他想表現的,是語言在我們內在還無法被說出的狀態。而這種狀態之所以想要被述說是因為它引發了一種強烈的情緒,但是卻不知道這種情緒、感覺意謂着甚麼。而如果我們仔細想想,會發現這種充滿情緒,卻空洞、不知所指的狀態,和後來人們進入現代生活所產生的心境很像。因為正如許多現代文學所描述的,科技、生活的劇變使人們經歷一場場巨大時代的異化,孤單、難過、無意義的感受開始湧現、滲入人們的心靈。但最弔詭的在於:我們很難說出為甚麼我們會有這樣的感受。就像詩中,我們的感受、思想彷彿遇到船難,被打碎在空虛、沈默的海洋上。此外,《骰子》一詩反映了現代印刷術在文學創作中的巨大潛能。這種技術甚至能影響人們對語言、符號的感知。就如翁格(Walter J. Ong)在《口語文化與書面文化》所說:「印刷空間不僅影響科學和哲學,而且影響文學想像。」。

結語:世界上所有的事物都是為了書寫

在《骰子》裡,留白和語義碎片化的手法,所表現的正是奧古斯丁認為的真正話語,是思想在內心中留下的痕跡。同時也是語言真正的意義:促使人去想像、感受語言、符號的內涵。並從這種想像中釋放被壓抑的內在狀態。

感受語言的不確定性,並發現語言潛在的力量,就是馬拉美終生追求的目標。「詩歌不是去創作,而僅僅是要發現」,[4] 對他來說,詩甚至不意味着是一種創造,而是重新探索、發現語言奧秘的技術。也因此,從他的詩中,我們看到他透過詩不停地在探索語言的各種性質,從詞彙的音韻開始試驗,慢慢發展詩中複雜的聯想、雙關、標點、句式變化一直到最後《骰子》的字體大小、樣式、排列,來發現詩的不同面貌,以及他們能表現的精神極限。

湊巧的是,《骰子一骰永遠取消不了偶然》於1897年發表之後,過沒多久,索緒爾就在二十世紀初提出語言學中大名鼎鼎的能指(signifier)和所指(signified)的概念。粗略而言,能指的意思是符號在人們心中形成的聲音或視覺形象;所指則是指符號所能代表的概念。索緒爾指出這兩者不存在絕對的對應關係。這樣的劃分,把原本符號與事物不分的觀念切開,使往後對語言的關注逐漸回到一直被忽略的符號、能指自身。在這點上,索緒爾和馬拉美的目標、方向一致。一個建立能指的語言學;一個試圖創造能指的文學。

語言的真實就是他本質上是一種空洞、無法具備必然意思的聲音跟符號。然而,這並不意謂真實的語言,真正的詩、意義並不存在。因為語言的真實雖然導致他跟他所指的事物之間存在一道「深淵」,但也因此,語言才能使我們想像那些內在于我們的事物,並且使無法被看見、難以描述的事物能夠被我們感受。換言之,對馬拉美而言,真正的語言在於表現內在無法被說的狀態。而要理解詩,就必須明白,不能把詩的語言視為是指涉外在事物的符號,而是相反,要將原本被語言指涉的外在事物,變成符號、變成能指、變成破碎的印象,回頭重新創造語言,釋放與召喚未被人們言說與感受過的思緒、情感。

他的另一句話:「世界上所有的事物都是為了書寫」,[5] 並不單單只是說,所有的事情都可以作為書寫的題材,而是可以有更激進的意味:在詩的世界裡,我們並不是透過語言去認識外在世界,相反,是透過外在世界,重新回來認識自己的語言,從中創造語言對我們的意義。換言之,詩的存在,是為了讓世上所有的事物,重新構成一種新的語言。

馬拉美作品譯文出處:

馬拉美著,莫渝譯,《馬拉美詩選》,桂冠出版社,初版,1995。

注釋

[1] 轉引自鄭克魯,《象徵的多層意義和晦澀──馬拉美的詩歌創作》,載於《復旦學報》1995年第六期。

[2] 轉引自莫里斯.布朗肖著,《文學空間》,商務印書館,2003,頁98。

[3] 同註1。

[4] 同註1。

[5] 轉引自自弗雷德里克.詹姆遜著,《批評理論和敘事闡釋》,中國人民大學出版社,2018,頁6。