多年前讀過日本無賴派小說家坂口安吾的文章《文學的故鄉》,就對文中把文學的故鄉比作沒有歸途、只能徘徊的曠野念念不忘。他引述查爾斯.貝洛版本的童話《小紅帽》,指出對這個沒有獵人拯救小紅帽的版本,讀者不得不接受外婆和小紅帽都被大灰狼吃掉的事實。他認為這個童話有別於其他童話,完全擺脫了一般童話應有的道德教訓,讓讀者意想不到地一下子遭到拋棄,被推入空白的虛無。這種滄涼淒美的結局,卻就是寧靜而澄明的文學誕生的起點。

隨後坂口安吾在文中再分別引述一篇古代狂言、一段芥川龍之介手稿記述的真實故事和一篇來自《伊勢物語》的故事。他認為這三個故事同樣超越道德教訓,將主人角推向無法解救的深淵,展現做甚麼也不能排解的沉重,如同寶石般冰冷美麗的孤獨,而這種生存的孤獨就是他所想的「文學的故鄉」。他這樣寫道:

既然如此,那麼生存的孤獨、以及我們的精神故鄉,是否都如此殘酷、如此無從解救呢?至少我是如此認為,在這個黑暗的孤獨裡,無論如何也無法解救。我們現世裡的身體一旦迷路,還可以朝着目標前進,設法找到住家求救,但是這種黑暗裡的孤獨,卻只能永遠徘徊在曠野,完全無法期待能夠找到足以解救我們的住家,最後剩下的,也只有殘障和無從解救的心情,而這也同時就是我們的唯一解救了。

如同沒有道德規束也是道德一樣,沒有解救本身也是一種解救。 在這裡,我看見了文學的精神故鄉,也可以說是看見了人類的精神故鄉,文學就是從這裡開始的──至少我是這此認為。

由強調人生虛無本質的無賴派作家切入討論所謂治癒,可能會引起很多治癒系支持者的不滿。讀那曾被日本導演是枝裕和改編成治癒系電影、吉田秋生的少女漫畫《海街Diary》,筆者不期然想起坂口安吾提到「沒有解救的解救」。是的,如果強要把《海》說成是治癒系作品,當中的治癒也只能算是「沒有治癒的治癒」吧。

治癒作為悖論

《海》講述鎌倉相依為命的香田家三姊妹突然收到拋棄她們多年父親的死訊,遠赴東北參加喪禮,期間目睹同父異母妹妹生活無人依靠,而她繼母作為喪主則軟弱與不負責任,因此邀請妹妹來鎌倉同住,展開新生活。這部漫畫分別透過四姊妹的視點,觀看鎌倉不同人物如何面對不同的煩惱,例如無法挽回的決定、無法原諒的人、生離死別、不可能被承認的關係及不可能接受的失戀等,屢屢將人逼向漫畫反覆提及「人可以承受的極限」。

要把《海街Diary》與其他治癒的作品類比,恐怕不易,各種常見的治癒元素都沒有在《海》內出現:你不會看到郊外文學中離開大城市到地方小鎮展開自我探求的旅程;你不會看到那種淺田次郎小說中常見、透過死者復活去原諒不能原諒自我的角色這種可能而但不現實的情節;你不會看到代表作者出現的角色借助任何職人技能(如花道、茶道)講述漫畫作者要談的人生哲理;你也很難在這部充滿食物、舊街道風景描寫的作品中看到對人生「小確幸」的頌讚渲染。《海》不過是單純透過人物對白與獨白,表現他們無法面對的人生苦惑,以及他們的思索與回應。

正正是如此成熟的創作者,始能讓筆下的人物迎面跟種種人生不可能接受的東西直接對話。如果真的要說作品借助了甚麼犯規的東西的話,那也只是完全排除人情下町的猥雜、把鎌倉街道塑造成靜謐而柔和的「風景」了吧。不過,這個「風景」不是社會或人生這種陳腔濫調的隱喻,令角色觀看美好風光後扭轉人生觀,而是僅僅作為一個温暖的空間,讓人跟不可能性對峙,並承受對峙帶來的痛楚與無奈。

對我來說,這就是坂口安吾所說「永遠徘徊的曠野」。

永遠徘徊的曠野

相比其他漫畫類型,少女漫畫或許是其中一個最不重視背景的作品類型。人物對話的分格裡,相比起人物的表情與心理變化,人物背景都顯得不太重要,以網點填補,甚至直接空白都是常見的事情。

以對話、內心獨白作為故事核心的《海街Diary》也不例外,大部份對話分格都故意略過人物身處的背景,但這不等於沒有為人物活動的場景提供風景。為了佈置温暖的治癒空間,漫畫家至少在《海》中描寫了三種層次的風景,讓角色討論眼前的煩惱:

- 僅為交代人物活動環境,全知視點下的風景

- 與敘事者孤獨內心狀態緊密連繫,敘事者視點下眼前景物的風景

- 讓敘事者抽離於當前正在進行談話、活動的人物(甚至是敘事者角色自己),透過疏離而產生「人」的風景

(1)通常在場景轉換出現,透過單頁寬度的寬廣風景交代人物活動空間,當中漫畫家尤其喜愛以無框分格交代人物身處的環境,配搭描寫人物表情近景的疊框分格來開場。這種風景在作品中並不擔任重要的功用。

《海》的對話和獨白中,除了人物面部表情近景分格,偶爾就會中途加插(2)的風景分格。這些風景並不是以人物背景出現,而是一樣獨立成為分格,其中最常出現的例子就是海灘。雖然漫畫家重覆繪畫一個海灘,甚至有時重覆使用個別圖像,海灘上每次出現的人活動各有不同,然而漫畫家顯然不關心海灘上的人。這些風景就好像柄谷行人經典文學著作《日本近代文學的起源》討論風景之發現所引述的小說──國木田獨步《難忘的人們》一樣,他認為《難》透過刻意細緻描寫眼前風景裡的無關痛癢的人們,表現孤獨的主角對無所謂的他人「無我無他」一體感、同時也是冷淡的內心。這一點跟《海》的(2)同理,唯一不同的是,《海》運用少女漫畫如同中國山水畫一樣的特有表現手法,把人物獨白化為題字,直接書寫在孤獨的風景上留白的位置。

人物內心獨白在《海》的重要性凌駕其他元素,這一點在(3)尤其明顯。敘事者獨處期間會出現獨白,但敘事者跟其他人對話、一起行動期間,偶爾也會插入內心獨白。這些獨白有時可以與正在進行的對話之間同時出現,有時甚至把正在進行的對話直接省去,雖然讀者看着分格內容清楚知道人物之間正在對話,但對話內容為何都顯得不重要,重要的只有人物的內心獨白。而自獨白出現起,分格馬上進入正在敘事者的第一身視點,將眼前的人物疏離而化為風景。漫畫家特別喜歡大幅擴大人物背景空白的面積,並讓留白占有分格主要位置,來凸顯內心獨白。

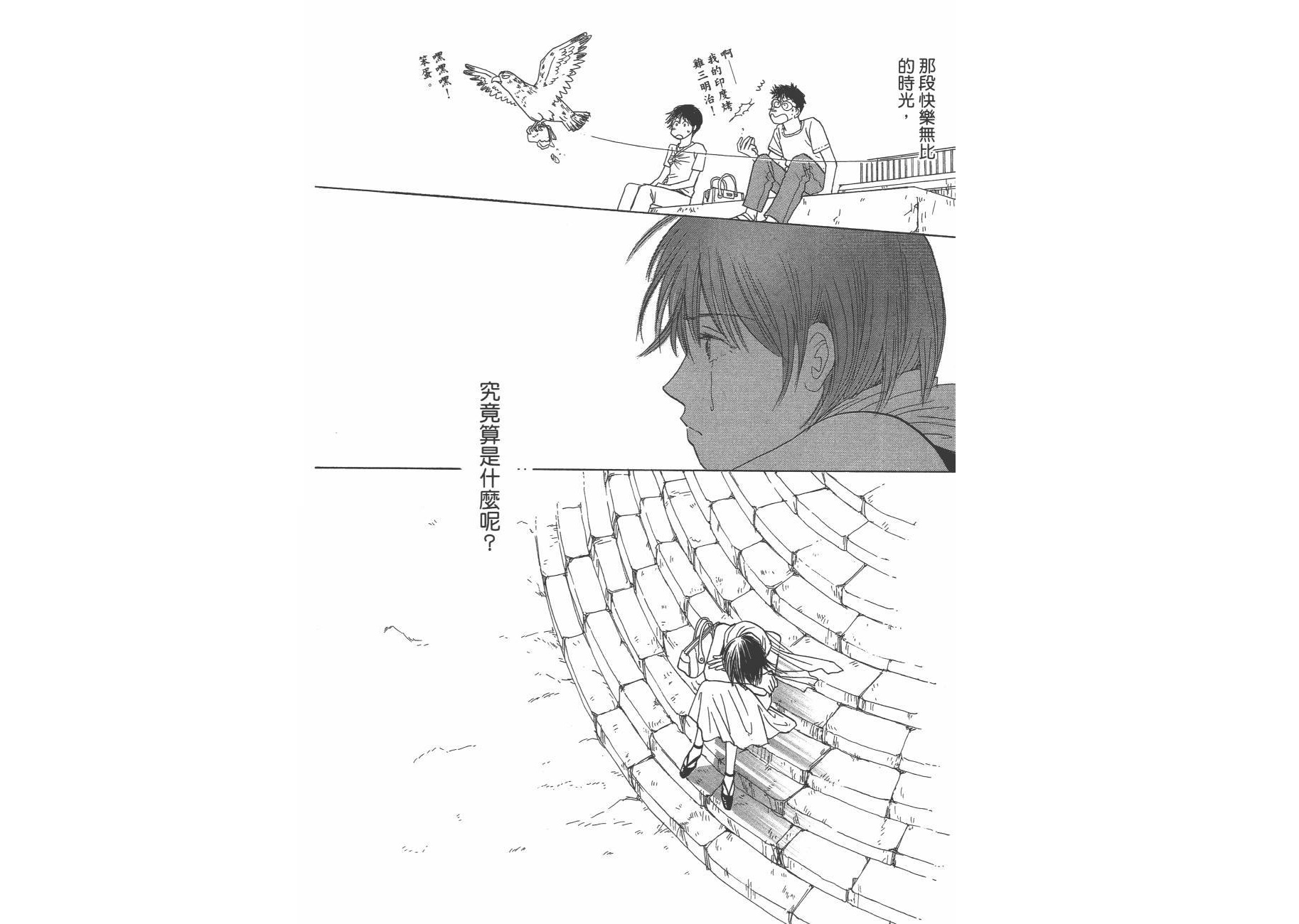

例如在《海街Diary》第三卷《白晝之月》一章中就有過這一幕:一直跟有婦之夫發生不倫戀的長姐幸,聽到愛人打算跟妻子離婚。他打算前往波士頓跟隨以前的指導醫師修習醫術,並邀請她一起過去生活。後來兩人相約海灘見面,愛人跟她提到已經回娘家跟岳父岳母交代離婚之事,幸卻拒絕了他一起去波士頓的邀請,兩人的關係不得不終結。他倆道別過後,幸一個人留在海灘回想兩人的過去:

這三頁的漫畫分格,以全知分格下敘事者主角幸目無表情沉思為主軸,敘事者主角的獨白中夾雜的分格包括:敘事者眼前的景物描寫(2)(包括咖啡杯、海灘)、想像愛人向娘家提出離婚的光景,還有兩人過去回憶碎片的風景(3),這些都是隨着獨白時敘事者意識出現。當中除了觀看敘事者自我的分格外,無一例外運用佔近大半分格的留白,產生一種寧靜而孤獨的距離,觀看主角敘事者的內心風景。直到結尾需要牽動情緒一刻,就利用兩個反差強烈的分格──強調人物表情的極近景、表現人物姿態的遠景,並在兩個分格中間加插一句破格的內心獨白,表現主角的愧疚與感傷。

除了透過敘事者第一身獨白討論自己眼前不可能面對的事物,也很喜歡透過第一身敘事者觀察,嘗試代入他人的痛苦,而最常擔當這個敘事角色的就是四妹鈴。在第四卷《無法歸去的人們》一章,她跟足球隊隊員閒逛祭典期間,無意中發現長姊幸跟即將遠赴美國的愛人幽會,便跟好友風太追蹤兩人。跟隨到最後,幸在車站跟愛人作最後道別,出現這一幕:

首三頁漫畫分格可以分為兩種,風太跟鈴觀點下幸的風景(3)、全知分格下幸與風太的表情分格,當中也是利用大面積留白與獨白討論人的極限。漫畫家先利用極短分格時間差、由遠景到近景的聚焦描寫觀看者與被觀看者的心理變化,營造了一個猶如時間停頓的安靜環境,然後透過漫畫陰影、敘事者的獨白,交代鈴想像着幸,與有婦之夫相戀期間傷害了自己也傷害了他人的無可奈何。

漫畫家這裡沒有為鈴提供任何讓人可以滿意的回應。忍不住流淚的她,回想一直困擾自己的出身(不倫戀所誕生的孩子),跟風太在歸家的路途上開展對話,直到最後風太只能給的答案就是:「我認為淺野(鈴的姓氏)的媽媽,還有爸爸,一定也是很痛苦的。甚麼是好,甚麼是壞,這我不清楚……但我覺得淺野能出生在這個世界上,真的是太好了。」

讀到這裡就不禁想起民國時代著名的詩句──卞之琳的《斷章》:「你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。」幸只能默默看着自己放棄愛情,鈴觀看着幸無奈放手,然後觀看自己的出身而感到痛苦。到底兩人跟坂口安吾所說的文學故鄉裡一樣,前者放棄了戀人,後者始終無法擺脫「生而為人就會為他人帶來痛苦」的悔咎。

不期而遇的小確幸

在筆者看來,漫畫家吉田秋生在《海街Diary》顯現對人生虛無本質的體會,令人聯想起坂口安吾的文學觀。回想過來,《海》是不是就如坂口安吾一樣對人生如此悲觀呢?我可又覺得不是。的確《海》多次推向人不可能承受的極限,逼使我們接受不可能容忍的傷痛,但同樣又會讓幸福不期而遇降臨。說不期而遇的幸福,最好的例子就是開首鈴與三位同父異母的姊姊相逢吧。《海》裡我最喜歡翻讀的篇章是,來自第五卷的《彼岸的來客》一章,講述鈴生母的妹妹突如其來相認,告知外婆的死訊和母親生前的往事,深刻流露出外家親人對鈴的苦苦思念,結尾則這樣透過獨白總結:

緣分嗎?也許真是如此。人的緣分,有的是無可奈何就斷了,也有意想不到而結下的緣。