人浮於世,歷經千萬微小或重大的事件,總有一些值得回味。不過,時間從未停歇,事件過後,就僅餘殘破的記憶,往事的全貌已無可追。也許,小說之吸引,正是因為同一串事件、值得紀念的情景,可以一再於書寫間反覆上演,從不同角度探視,以重複更新理解。

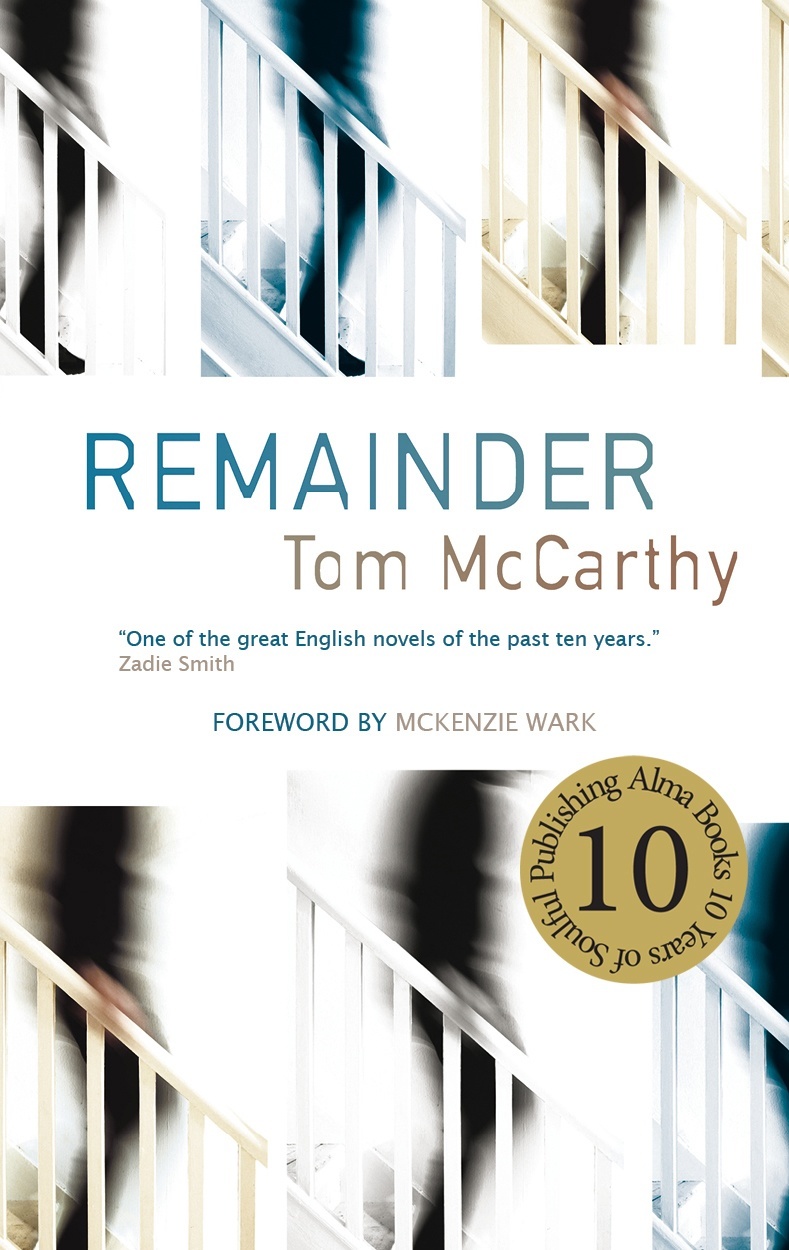

去年以Satin Island(評論見此)打入布克奬決選的英國小說家Tom McCarthy,出道作Remainder(台譯《殘餘地帶》)正是借重複這一命題,探討這些問題:假如有能力重現某些記憶碎片,你會快樂嗎?長此下去,又會有何結果?或許,應先提到Remainder的背景,文稿早於2001年寫就,卻遭各大出版社退稿,2005年才由小型出版社Metronome Press出版,只印行了750本,於藝廊和博物館擺售,卻旋即受各大文藝及主流媒體追捧,隔年重新出版。Zadie Smith在評論中指Remainder是十年來英語小說的一大巨著,更認為它可能開創了小說寫作的一道新流。評論家也指出,其他小說常會旁及快樂的主題,Remainder卻以之作為中心命題,甚為罕見,而且更讚譽這部作品既是哲學式小說,更是小說式哲學。

重複緣起

故事開始,敘事者受高空墮物所傷,復健以後,獲得一大筆巨額賠償金。朋友勸他用以買一大批毒品享樂,又或成立資源基金為偏遠地區扶貧,他卻不以為意,偏偏某天出席一個派對時,在洗手間裡看着牆上的一道裂縫,突然記起了一截記憶片段,就決定用賠償金重演那一段記憶的場景,重覓當時感受到的自由與快樂。

小說通篇以第一人稱寫就,展現出無名主角的獨特視角。事故後,他大腦控制的身體右側的部分受損,必須作物理治療,進行重排神經(rerouting)的工作,讓大腦適應,以其他神經通道取代受損神經的功能。由是,一切的動作也得重新學習,做每一組動作之前,必先在腦內一再想像整套動作, 預想關節、肌肉、韌帶的旋動與協調,比如拾起一根蘿蔔,流程就牽涉共27個步驟,由想像到實踐,他花了一個多星期才終於成功。

主角的思考模式就此奠定,先有理解,確定目標,才能掌控一件事情,每一個行為也得兜過大腦的繁複迴路。多了這一重機制,既使他抗拒不理解的事情,每一遇上皆頭痛欲裂,也令他覺得自己的動作是二手、衍生的,沒法想到做到,與現實生活隔了一層。如是,他只能往回憶裡追溯,看自己何時曾經感到與身邊的環境混成一體,動作流麗無須細想。正是那次派對,看着別人家中洗手間牆上的裂縫,他才想起一截回憶片段,整個空間的記憶從縫隙裂展出去:那是一座七層高的建築,他住在頂樓,在浴缸裡盯着牆壁,窗外傳來鋼琴家練習樂曲的聲音,也嗅到樓下煎煮豬肝的氣味,然後他沿着樓梯一路向下走,細察每戶的動靜,他記起了,這個時候,他與世界彷若一體。這段記憶的種種細節異常鮮明,越是聚神回想,越是擴延開去,他馬上用紙筆記下裂痕的崩裂形狀,回家把一切畫成圖表,貼滿一室牆壁,終於決定把整筆賠償金用以重演記憶場景,囊括諸種細節,希望重覓當時的感覺。

圖表式寫作

人真的能夠重複一段記憶嗎?Remainder中各種設定,都是為了撇脫物流、經濟因素,專心探究當中的心理狀態,成就一場思想實驗,測試這一個問題。經濟上,主角毋需掛心,金錢可以隨意使用。心理上,創傷使他失去了往日的記憶,只能追逐當下,碰巧記起一截出處不明的場景,也就執意重演過去,將往昔與現在打通。而意外之故,也造就了他獨特的思考樣式,在第一人稱敘述中表露無遺。因為主角只能處理可以理解的事情,而且記憶也自意外後重設,他就傾向重複一些相同的話語,將不同場合聽來的詞?交錯運用,許多視覺符號也會一再重複。可以說,敘事者的生活、語言也只能重複重複,整個敘事由是交織成一張由相類符號組成的網。

比如,醫生告知主角膝關節有一小塊碎骨,他自此就非常在意這些多餘物質(surplus matter),及後獲得八百五十萬英鎊賠償金,也好奇那整數以外的五十萬金額是否必要。慢慢地,他就執迷於剝去多餘之物。8這一個數字,在他眼裡也饒有深意,皆因8字既象徵無限,也是迴圈,與他重複記憶的舉動一致,甚至不時無故要司機按8字路徑一直兜圈,他才感到快樂。

這一種寫作方法,可謂Remainder的一大特色,主角一路沿情節推展,重建自己的記憶場域,反覆演練某一些符號,按照舊有的邏輯思考己身,彷如有一份圖表,一路記錄可以應用的樣式,適時又任其變異,如裂縫開裂出去。這種幾近程式化的演練方式,又與主角意外後重拾生活的情況相近。重複和多餘物質,就此成為兩個一直推動故事的樣式,前者是穩定生活的要素,後者則讓新意潛入,主角越要除掉、摒棄,情況越是脫軌,無法掌控,物質總有殘餘。

迴圈與差異

小說是體現時間的媒介,但假如故事本身渴望走入迴圈,又會如何?

為了將記憶的情景全面重現,主角四出探尋,終於找到了心目中的建築物,就用賠償金把整幢買下來,重新裝修,改成記憶裡的模樣,又花錢僱用演員,扮演回憶裡的各個角色。重演當然難以一蹴而就,事前經過重重佈置、準備、試驗,一如他復健的過程,歷時數月方見成效。

終於敲定正式啟始的日程,數百位人員整裝待發,只等他一聲令下,就將排演數月的記憶情景重新搬演。他坐到浴缸裡冥想一會,深呼吸,窗外傳來琴聲,室內瀰滿肝臟煎煮味,就徐徐站起來,穿戴整齊,出門,沿着樓梯下樓,陽光落在梯間的角度恰好,他轉身經過樓梯轉角,與樓下的老婦對話:一切剛剛好,與回憶無異,他終於與世界重新接軌,就感到一股酥麻感從脊椎底部一路向上竄,如同沉浸在一池平靜之中,整個身體慢慢向空中浮起。

然後他說:「很好,我希望再來一次。(That was excellent. I’d like to do it again.)」

(負責重現牆上裂縫的泥水匠,工作期間一直用口哨吹着某首歌的一截樂句。主角好奇問起,那原來就是Propellerheads〈History Repeating〉中的一句 “All just-a, lit-tle, bit-of, history re-peat-ing.”)

假如相同,又何必重複?從一次重複到另一次,到底有何差異? 之如歌曲的副歌(refrain),雖然時時重複,卻總會在主歌的影響下更新意義,同一些樂句也會就此變異,展開新的層次:甚至可以說,一切之所以發展,正是為了讓重複變得可能,將之帶入新的語境,孕育新的意義,再向外開裂出更多發展的方向,以至摺入自身。回到故事情節,以至小說語言本身,都呈現出這一種重複的樣式:主角借重複穩固自身,然而真正的重複必然衍生新的力量,每一次重複之間也有差異,就此將主角與故事向前推進。重複就是故事的引擎,差異就是燃料。

重複與脫軌

隨着每次重複,主角對周遭的環境更為理解,可以勘察事物的全景,聚焦每個細部,就此慢慢潛入一種狀態,覺得自己與世界更為貼合,身邊的一切都隱隱溢出滿滿的意義。這樣的體驗,常人如何理解?主角每次重複,也同樣浸沉在脊椎的酥麻感之中,漸漸難以自拔,甚至在及後決定重演其他事件時,要求所有演員一同將所有動作放慢,令時間擴張,好等他可以體驗更多,在快感之中逗留更長時間……小說在形容這些時間放緩拉長、萬事縮至最低限度移動的部分尤其精彩,逐個細部精確描述,內容與形式同樣呈現出一種擴展的速度感,好比副歌punchline擊中你的一刻懸置良久,令人入迷。

然而,快感每次重複,強度也就越大,主角遂陷入一個正反饋的迴圈之中,一再尋求更大的刺激。除了重演走樓梯的場景,也同樣要求重演其他生活中碰上的小事。在洗車店遇上意外,洗窗液突然從標板湧出,噴了他一身:在路上碰到有人遭幫會槍殺,又打算理解死者臨死的體驗:最後,甚至以真實場景為基礎,要反覆重演一場銀行劫案。每次重演,場景越來越大,牽涉的人力物力越為龐雜,主角的要求也隨之更為過份,時時大動肝火,也不介意行賄,甚至罔顧生命,一切只為滿足他的快感。

迴圈一再運轉,總會脫軌。每次重演後,主角於快感浮浸越久,強度終於跨過了門檻,他就此迷失在自己的感受之中,失去對外在世界的反應,旁人看來他一如昏厥。醫生到來檢查,宣稱那是創傷(trauma)的自主徵狀:缺乏面部表情、瞳孔擴張、齒輪狀僵直……統統指出他缺乏兒茶酚胺,而且有過量的內源性鴉片肽(endogenous opioids)。內源性鴉片肽是身體自行產出的鎮痛劑,用以平復創傷,卻也同時會令人有歡快的感覺,甚至因而上癮,一再尋找機會觸發鴉片肽釋放,再感到那種嗡嗡而響的寧靜……主角的行為就此有了物質的根據:重複,原是為了重新感受更大強度的創傷。令佛洛依德頭痛的強迫性重複(repetitive compulsion),也同樣瓦解。

雖是如此,主角仍是堅持要繼續重複下去。故事結尾,他決定把重演從割離世界的場景搬入真實,真切地實行打劫銀行的計劃,而不告知其他重演牽涉的演員。重演自然是失敗了,意外交錯發生,場面一片混亂,他帶着贜款與助手乘上私人飛機逃走。起飛不久,機長就收到指令要回頭原址降落,拐好彎後,主角就喚機長再次轉回舊有的航道,航空管制塔勒令他們再次回頭,拐過彎以後,主角就命令機長再一次轉出去,甚至拿出散彈槍,聲稱要劫機,只望機長一直如此,拐彎、修正、拐彎、修正……他看着窗外,享受着轉向時的飄浮感,滿心歡喜,一切又再如他所願:飛機滯留半空,沿着8字的航道兜過一個又一個的迴圈。故事就此懸置空中,重複轉入死胡同。

重複的意義

Satin Island中的人類學家U.,試圖從萬千現象中尋索樣式,正是要在世界中發掘重複,並以之構建現代世界的生活意義。Remainder強調的,則是一個個體如何透過重複尋覓快樂,這樣的執迷又可能引來怎樣的災難。

然而,其中對重複的討論,仍是教人深思的。為了重演槍殺事件,主角曾鉅細靡遺地研究兇案現場的鑑證程序。當中提到,鑑證主任搜證前必先制定一個樣式,要搜證人員依從格狀、網狀或螺旋狀的形式仔細檢視案發現場。他說,如果他是鑑證主任,就會指示人員以8字的樣式,沿着同一個軌跡無限地輪迴,一再發現相同的證物、指紋、痕跡、印記,每一次都將之當成新的證物記錄下來。這一種將一切重新發現,視作煥然一新的視角,難道不正好展現了重複內含的創新精神嗎?

德希達談重複,說重複的法則正是如此:重複的事物必然是相同的(same),卻不會是同一的(identical),皆因每次重複,起源也會向自身摺疊,消失於深淵之中。德勒茲談重複,則認為唯在重複之中才能見證真正的差異,而真正的重複才能開往嶄新。這些哲學概念說來抽象,卻都可借Remainder得見形體,看得見入口。假如Remainder象徵小說的一道新流,正是因為一種有實驗性的力量,願意對抽象的思考樣式和實驗感興趣,而且在實踐上對主題一絲不茍,無論內容抑或形式,扎根現實,仔細思考圍繞人類的各式物質條件,偏又超越當下,指向了一種值得預想的新穎景觀。這樣的小說實踐,“I’d like to do it again”。