如果你在甚麼地方坐着,有一隻小鳥飛過來停駐在你身邊,還似乎抬頭看着你的樣子,你會有種魔法般的感覺。你會覺得好像被甚麼東西觸動了似的。

──翠西.艾敏(Tracey Emin)

艾敏聰慧而帶着傷痕,但不害怕展露自己。我能與此共鳴。

──麥當娜

在拙作《審美的政治:英國藝術運動的十個瞬間》一書中,前幾章提到的那些藝術家幾乎無一例外的都是男性。這並不令人意外:在過去,女性連受教育的機會都很小;要進入藝術界或留名藝術史,很多時候是作為藝術家的繆斯,而不是藝術家。威廉.莫里斯(William Morris)的女兒繼承了他的風格和工坊,但並沒有像她父親那樣廣受認可和尊重。無論在市場還是在社會上,女性藝術家都難以獨立立足。時至今日,我們以為社會有了諸多進步,但在很多方面,文明都以令人失望的微小步伐在前進,甚至是倒退。

在這方面,生於1963年的艾敏確實打破了許多禁忌。她的成長之路貧苦而不易,但難能可貴地受到英國皇家藝術學院的專業訓練,在青年英國藝術家(Young British Artists)的聯展上初露頭角,獲得英國藝術界最高獎項之一透納獎(Turner Prize),甚至成為皇家藝術學院1768年建校以來第二位女教授,也曾被BBC第四電台選為英國一百名最有權勢的女性之一。但她的藝術並不主流,通過自白式的作品分享自己的痛與愛,甚至把自己狼狽不堪的床搬進博物館展出,被稱為英國藝術界的「壞女孩」,也時常飽受詬病,論者認為她打破了作爲藝術家和個體的矜持,甚至打破了藝術的界限。如今年過五十的艾敏依然不斷在作品中叩問人們是否還相信愛情。2013年,她嫁給了一塊石頭,因為「堅如石者,不會讓我失望。」

藝術作為流動和救贖的方式

艾敏於1963年生於英格蘭,是一名混血兒:母親是英國人,在肯特郡經營海濱酒店;父親是土耳其人,另有家室,每周只有幾天能與他們共處。艾敏九歲那年,父親徹底離開了她們母女,並帶走了所有的錢和投資。家中經濟狀況一落千丈,她曾回憶說家裡不能同時使用電表和煤氣表。十三歲那年,艾敏又遭到强暴。

但這些經歷並沒有讓她放棄希望。十七歲時,艾敏進入梅德韋設計學院(Megwade School of Design)學習,與日後成為英國著名主持人的比利·喬迪斯(Billy Childish)相戀。她和比利一起創立了一家獨立出版社,兩人分手後也通過略顯諷刺的方式彼此啟發:艾敏曾經認為比利的藝術頑固不化,好像卡住似的(stuck),這句批評後來被比利引用在一首詩作中,結果被比利的朋友查爾斯·托馬森(Charles Thomson)用以命名一個新的藝術流派:反觀念主義(Stuckism),聲稱「支持有想法的當代具象繪畫」,每年還在特納獎評委會外舉行遊行,後成二十世紀晚期極有影響力的藝術理念。艾敏最著名的作品都基於自己的經歷和感受,也確實生動體現了這個流派的意義。

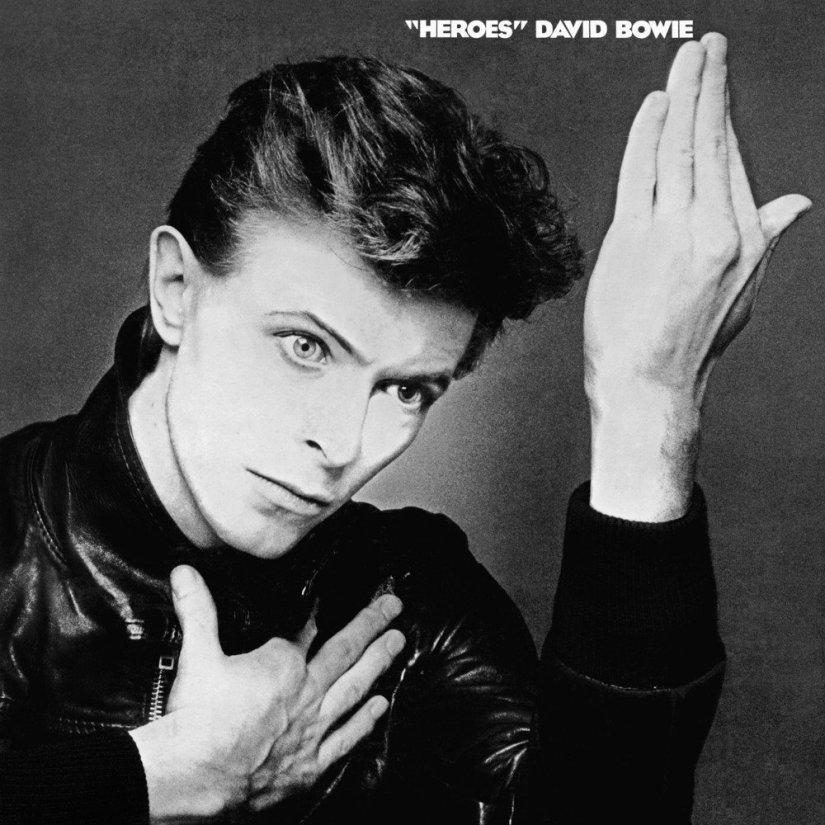

她得到藝術靈感的方式和其他藝術家也不一樣:是通過流行文化。英國傳奇搖滾明星大衛.寶兒(David Bowie)是她最早的靈感來源,更確切的說,是寶兒1977年的唱片《英雄》(Heroes)的封面。在這張唱片封面中,鮑衛一手按在心臟上,一手掌心翻開。艾敏才得知這個造型來自廿八歲就盛年早隕的奧地利表現主義(Expressionism)畫家艾貢.席勒(Egon Schiele,1890–1918):這是席勒曾在一幅相片裡擺出的造型。席勒後來成了艾敏最喜歡的藝術家。她後來回憶,自己通過寶兒開始接觸表現主義,去借了一本關於表現主義的書來學習席勒的畫,忽然間感到自己的世界都被打開了,對藝術史的了解也不再局限於畢加索和華荷等大師。

表現主義通過對內心情感的表達,淡化對物理世界的客觀描述,特色是扭曲的線條和過度飽和的色彩,挪威的孟克(Edvard Munch,1863–1944)和俄羅斯的康丁斯基(Wassily Kandinsky,1866–1944)是其中代表人物。席勒的畫之所以打動艾敏,也是因為它重在表達畫家和畫中人的情感,讓她感到自己與他們之間的聯繫,甚至可以看到畫家來自深處的痛苦。艾敏日後的作品也都深深帶着表現主義的印記,所有的創作都從情感出發,也表達着强烈的情感張力。但她的特別之處在於她總是從個人經歷和日常細節出發,譬如她的床、她的私語、她的親人和身邊人,而不是二十世紀初的表現主義大師常用的抽象形象。她所表達的感受真切而强烈,讓觀眾都能為之共鳴,並為之觸動。

成名之後,她特意在以收藏席勒展品著名的維也納列奧波多美術館(Leopold Museum)開展,完成了紀念偶像的心願。她也得以與當年啟發她藝術人生的大衛·寶兒結識,寶兒認為艾敏讓他想起威廉·布雷克,「是李麥克導演作品中的威廉·布雷克。」李麥克(Mike Lee,1943–)是英國最著名的温情電影大師,而威廉·布雷克則是倔强的反叛者,可以說寶兒抓住了艾敏温柔又犀利的特質。後來艾敏特意選擇在現代藝術館的地標之一,利物浦的泰特利物浦藝術館(Tate Liverpool)和布雷克的作品一起展出,還把布雷克的受難基督放置在她透納獎獲獎作品 「我的床」(My Bed)之上,因為對她來說,親密關係也帶有受難般的意味。也許會有基督復活般的重生,但也會有死亡般的痛苦和毀滅。

如此凝重的體驗與艾敏的人生經歷有關。從皇家藝術學院畢業的那年,艾敏的人生又墜入低谷:她連着兩次墮胎。這些痛苦的經歷讓她否定了自己作為藝術家的才華和可能性,銷毀了在皇家藝術學院期間所有的創作,令人痛心扼腕。但作品《我睡過的所有人 1963–1995》(Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995,1995)在著名的薩奇美術館(Saatchi Gallery)展出後讓她名聲大噪。同年,她電視節目中醉酒和說髒話,又引起公眾反感,開始有了藝術界壞女孩的稱號。

但除了媒體爭議帶來的曝光率和知名度之外,艾敏也孜孜不倦地創作着,以每年至少開設兩次展覽的驚人效率在工作。繼1993年在倫敦當代藝術畫廊白立方(White Cube)舉行首次個展、在薩奇美術館的展出一舉成名後,艾敏在伊斯坦堡雙年展、紐約立木畫廊(Lehmann Maupin)、東京佐賀町展演空間、維也納雙年展等展出,幾乎遍佈世界上最著名的當代藝術聖地。2011年12月,她被任命為皇家藝術學院的繪畫教授,是皇家藝術學院自1768年成立至今唯一的兩位女教授之一。

是藝術帶給她靈感,將她從痛苦和不幸中解救出來。但艾敏能以藝術家的身份救贖自己,也與英國在九十年代的經濟政治環境有關:1990年代的英國被英國歷史學家Alwyn Turner稱為「沒有階層的社會」。這當然是誇張的說法,但自戴卓爾夫人在1990年卸任後,保守黨在政治經濟上都管治無力,由貝理雅領導的新工黨繼任,開創了許多新的制度和風氣。其實從1960年代開始,嬉皮運動已經推動並重新定義了社會規範,幾乎所有的古老制度,包括皇權、教會和婚姻都被削弱了,對性別性向的平權、個人主義和自由主義的呼籲則在經濟和社會都發起了新的運動,最初要求文化方面的平等,並延伸到政治領域。

多虧這些社會變革,九十年代也是第三波女性主義興起的時候。第三波女性主義反對簡單的標籤,强調個人主義和文化多元論,認為賦權要在生活細微之處。艾敏曾公開反對被貼上女性主義標籤,但她實際也屬於第三波女性主義者:用自己的方式定義權力和自由。她也曾表示過,是那些激烈的鬥爭使得她所作的一切成為可能。另一方面,她認為自己可以說是女性主義者,但不是女性主義藝術家。在她看來,她所表達的是自己作為女性受害者的經歷,但她可能沒有意識到、或者在潛意識意識到的是,她現在擁有着話語權,能將受害者的經歷用創作的方式表現出來、使其進入公共領域,這就是一種贏得話語權的方式。

艾敏有一組名叫《那些被愛折磨的人》(Those Who Suffer Love,2009)的動畫作品,由二百幅女人自慰的圖片組成,放映機將這些敏感而具體的女性陰部描寫圖片投到牆上並進行快速放映。艾敏自己是這麼評說這個作品的:「我從這些圖片一點都感覺不到情色的存在。我是嘗試通過這樣的主題去理解作為一個女人,一個獨立個體,究竟意味着甚麼。」這也可說是她整個藝術生涯的都想要探索的問題。她也有一幅作品獻給自己成長的海濱小鎮,用海邊的圖片來講述自己十五歲時在一舞蹈比賽中被一群當地年輕人羞辱的故事。影片的高潮是她在西爾維斯特(Sylvester)的歌曲聲中「你讓我如此真實」(You Make Me Feel ’Mighty Real)翩翩起舞,並興高采烈地意識到「我比他們所有人都跳得好。我是自由的。」和她後期的作品一樣,這則作品能帶給人感動和鼓舞的情感力量,但它有一種更輕盈的詼諧。

艾敏的成功也歸功於英國在八、九十年代逐漸成熟的藝術組織,包括青年英國藝術家、林林總總的獨立藝術機構和畫廊。這些機構不單單是商業性的,他們也起到了伯樂的作用,在一定程度上保護和支持了年輕的藝術家。這種集體式的創作和展出方式也是前拉斐爾兄弟會留下的寶貴遺產,讓年輕無名、初出茅廬的藝術家得以有展露頭角的機會。從前拉斐爾派到翠西.艾敏,從維多利亞時期到當代,藝術創作也終於不再局限於上流階層。一代代富有進取精神的藝術家逐漸地突破了社會局限,儘管這個過程緩慢而漫長,但幾個世紀以來他們點亮的一盞盞燈,並沒有兀自滅於黑暗。

艾敏自己也有意識地用大眾的方式書寫,她最著名的作品霓虹燈語系列都特意帶有拼寫和語法錯誤,不讓藝術局限在知識精英對抽象概念的玩味,而是對普世情感、經歷的傾訴和描繪,讓所有人都能在她的藝術中找到共鳴,而非仰望。

最温柔的姿態

她的成名作之一,《我睡過的所有人 1963-1995》,並非只是對自己性生活的粗暴呈現。在這裡,「睡」的意思是和她分享過同一張床、睡在一起過的所有人,包括她的祖母、母親和孩子──她後來流產的孩子。這件藝術裝置在一座帳篷裡,觀看者必須進入這個帳篷,才能看到寫在裡面的名字。進入帳篷就好像進入艾敏的私密空間和回憶:她並不是把珍藏在深處的回憶堂而皇之地置於公共空間,而是帶着呵護地珍藏着,再將這種珍惜與呵護小心地分享,因此有一種讓人感動的信任和脆弱。身處這樣一個空間,看着她的回憶,我們也不免想到曾哄自己入睡的至親或有刻骨肌膚之親的愛人,但這樣一個私密空間讓人感覺安全,放佛艾敏也考慮到了觀眾的感受,默默地在保護着我們。

流產、性、愛、失去親人,對任何女性而言都是最私人和痛苦的經歷。要公開討論這些經歷有別於當它們作為議題來客觀探討,因為討論經歷時必須把自己完全展露,不僅讓觀眾看到自己曾在深夜獨自舔傷的脆弱、肝腸寸斷的絕望又必須堅强活下去的掙扎,更看到這些經歷所留下的生理痕跡,無論是床上的紙巾、避孕套、血跡還是淚痕。

用艾敏自己的話來說,把床,這個最私密的物品放置在公共空間,是她刻意保持距離的方式,也使她能與當時的經歷和感受分離:她再也不睡在那張床上了,她已經離開了那個空間和那些痛苦的經歷。床是一個充滿女性主義意味的符號,因為傳統上女性的生活空間都在家中,床也是留下她最多生命經歷的地方:初潮、初夜、生育。將自己從這個空間中抽離,再邀請陌生人進入這個空間,讓後者帶着入侵的意思,也打破了床和私密空間的禁忌。

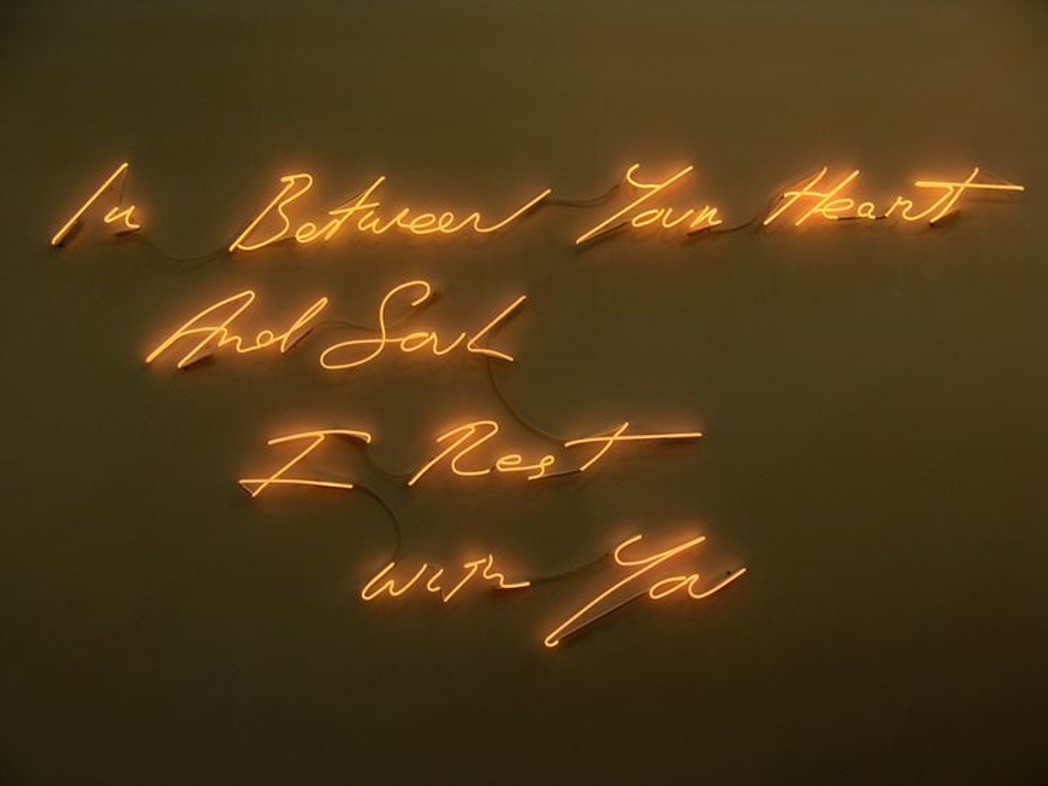

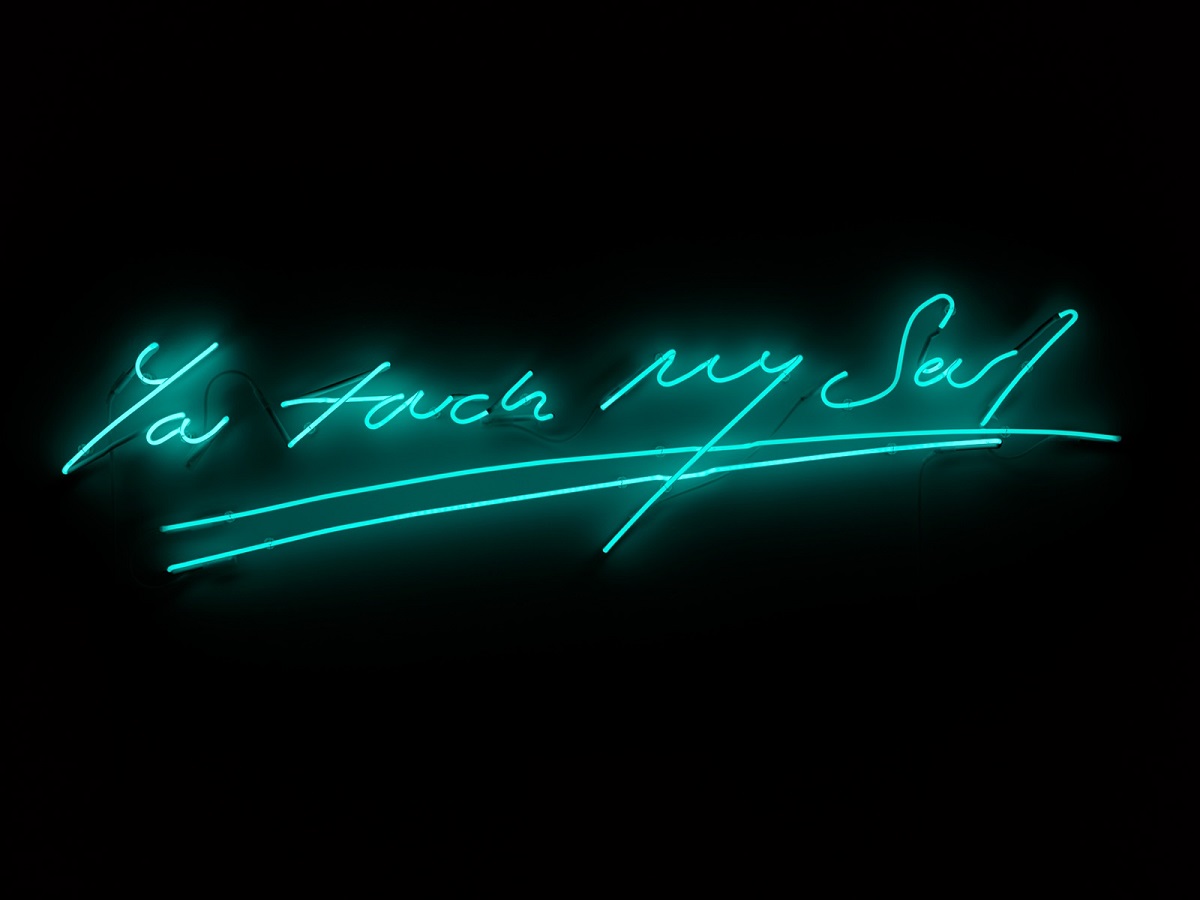

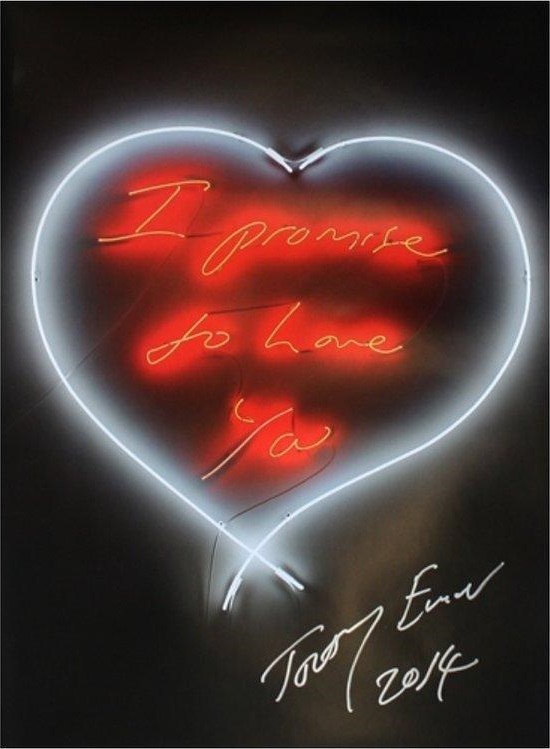

艾敏最廣為人知、也最動人的作品,可能是一系列用霓虹燈製作的情感獨白,曾被麥當娜等明星收藏。她用霓虹燈寫下我們難以啟齒或不願承認的情感獨白,「你觸動了我的靈魂」,「渴望你」,「你是我最後的偉大冒險」,「那個吻很美」,「我的心永遠與你同在」,「相信你自己」,「我曾在這裡愛上你」。從流行文化獲得最初藝術靈感的她也緊隨時代,與英國珠寶商斯蒂芬.韋伯斯特(Stephen Webster)一起推出了一個名叫「我承諾去愛」( I Promise to Love You)系列首飾,將那些動人的霓虹燈語製成項鏈或耳墜。

展示自己的情感和脆弱是多艱難和珍貴的事。我們最後一次剖白心跡是甚麼時候呢?通常情況下,我們是不是越來越害怕表露真實的情感,因為害怕受傷,因為認為真實的情感在現實中不堪一擊或一文不值。她代替我們脆弱,也代替我們勇敢。這也是為甚麼有那麼多人曾在她的霓虹燈語中得到安慰,彩色的霓虹燈本身也照亮了那些孤軍奮戰的靈魂。英國脫歐前夕,她在倫敦聖潘克拉斯火車站寫下新的霓虹燈語「我想要和你在一起的時間」,讓每個經過的人都動容,流着淚拍下那句話。如果說威廉·莫里斯在工業革命時代用靈動的花卉和植物挽救了人性,那麼在這個數據淹沒個性、資本淹沒人生的時代,艾敏用毫無掩飾的真誠和脆弱挽救了我們。

觀看與聆聽

但是艾敏的成功又向我們提出一個問題:作為藝術家、尤其作為女性藝術家,是否只有在打開自己、讓自己處在脆弱的姿態被世人觀看的時候,才能讓觀眾駐留,有機會請他們聆聽自己的心聲和見解?這樣一來,是否又讓「嚴肅」的概念性藝術拱手讓給了年長的男性藝術家?

但在她的同輩藝術家忙於創作複製品的時候,艾敏在孜孜不倦的、用幾乎認真的態度創作原創的作品。因為她只創作與自己生命歷程有關的作品,也拒絕複製和重複,因此每一件都獨一無二,但她的自我有普世意義,是那些我們都經歷過的情感。

她也是不斷成長和通透着。在2014年為悉尼市政府設計的公共項目中,艾敏設計了一系列銅製的小鳥,分散停駐在市中心的不同角落。她說:「如果你在甚麼地方坐着,有一隻小鳥飛過來停駐在你身邊,還似乎抬頭看着你的樣子,你會有種魔法般的感覺。你會覺得好像被甚麼東西觸動了似的。」這個系列叫作「心的距離」(Distance of Your Heart),通過這些似有靈氣的小鳥,艾敏為繁忙的、經常讓人感到孤單都市帶來了安慰,只要你也願意為它駐足片刻。

而她就像那些輕靈敏感又温柔的鳥一樣,總是在我們身旁給我們帶來鼓勵和安慰。理論和概念永遠在改變,一代又一代的藝術家不斷質疑着前朝的理念。但情感的力量雋永不變,也帶着最磅礴深刻的見解,只是用直觀的方式表達出來罷了,尤其在這個功利主義竭澤而漁的時代。就像她曾在霓虹燈語中說的那樣,「在你的心與靈之間,我和你同在」(In Between Your Heart and Soul I Rest with You)。