TATE Modern 日前舉行了一場德國威瑪共和國的展覽,[1]入場第一幅畫就是克利(Paul Klee) 在1921年畫的《Comedy》(圖一),克利一生的產作品以百計,試過不同的作畫方法,卻很少被放在新即物主義(New Objectivity)的語境下理解,展覽的策展人亦沒有說明克利與威瑪的關係,我總覺得有點格格不入。

軍人、老師、政治犯

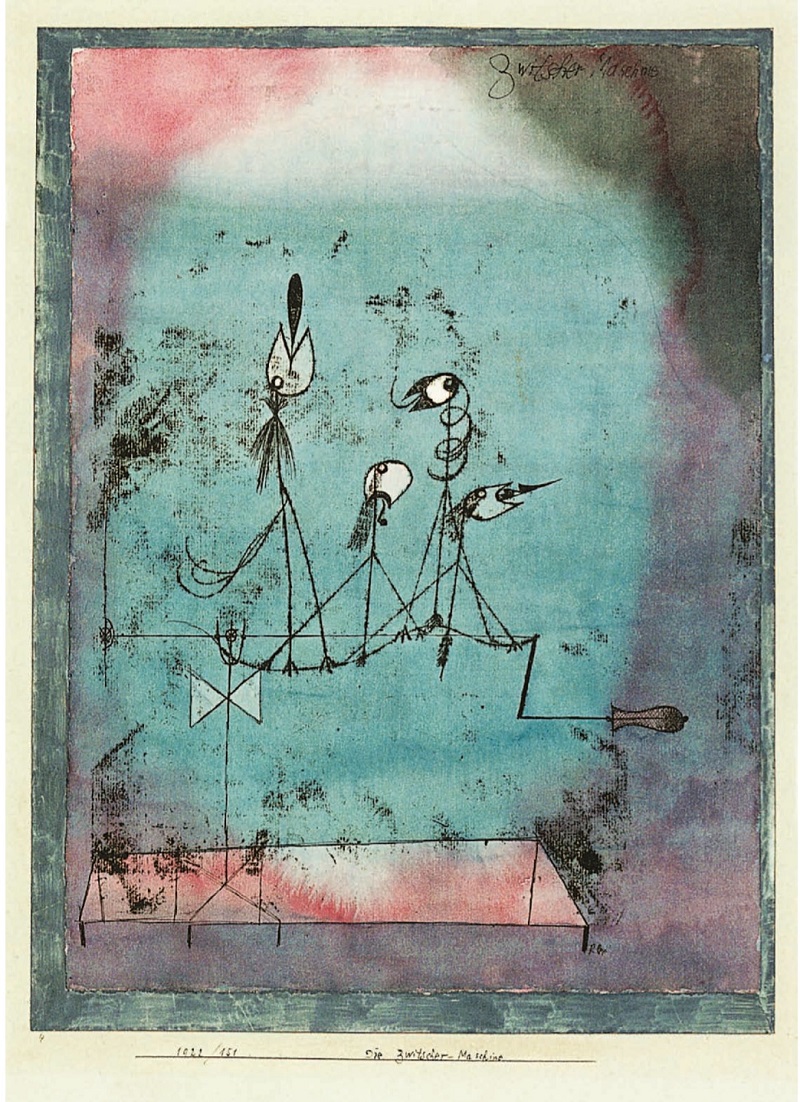

新即物主義是學者概括德國威瑪藝術的名詞,簡單說就是反浪漫、反自我,描述的是社會的狀況,不畏俗,渴望的是社會大眾的共同參與,常見題材有妓女、傷兵等,表表者包括Otto Dix 和 George Grosz,都是克利的後輩。細看克利的作品集,其實也有小量類似風格的作品,譬如這張1918年的《Automated Astronauts》(圖二)和被視為克里代表作的《Twittering Machine》(1922)(圖三)都出現了機器人的模樣。但克利被後世記得的主因是他用顏色的方法,所以把他放在一個反浪漫的藝術的展覽裡,連結點不是風格,僅是同時代而已。

在威瑪時期,克利扮演的是學院老師的角色。1918年,他剛結束一戰兵役回德國,三十五歲。 克利在他的日記寫:「我的當兵經驗並不痛苦,倒是充滿驚喜。」[2] 戰時已略有名氣的他被調到空軍當文書,眾人對他格外尊敬。1922年起,他在包浩斯 (Bauhaus)當老師,教了十年後到Düsseldorf Academy繼續教學(就是那家Joseph Beuys後來進的學院)。1933年,他被納粹政府標為「Degeneate」,指他流的是猶太的血統,從此便如同流放異國 。

回看克利的一生,明明是納粹黨的加害對象,卻被後世以「兒童畫」之名記住,色彩彷彿把他的經歷和對藝術的追求都掩蓋了──因爲顏色繽紛,所以就只能是開開心心的小朋友嗎?

如果藝術品的表像與藝術家的經歷可以這樣對等,那藝術就只不過是人物傳記的另一種形式。

對於克利而言,藝術家必須同時是詩人、自然探險家和哲學家。[3]他在日記裡清楚地把藝術、自然和自我畫上等號。[4]生長於印象派興起的時代,他刻意不跟隨,「世界越可怕,藝術變得越抽象;相反,快樂的世界會帶來屬於當下的藝術。」[5]

在他眼裡,印象派的抽象針對物質(譬如是光、田園),這並不足以反映「自我」的那一層,所以他在畫裡追求更抽象卻又更實在的元素,包括回憶和情感。他欣賞里爾克(Rainer Maria Rilke)的敏銳和梵高(Van Gogh)的原創、他着重的不是光而是色調(tonality)。[6]這兩幅被紐約大都會藝術博物館收藏的早期作品《Before the Town》(1915)、《Movement of Vaulted Chambers》(1915)就表現了他對色調的理解(圖四、五)。同是處理空間(小鎮和房間),他沒有如印象派畫家般落墨在光影,而是用色塊把空間割開,用二維的方法解構空間,卻表現成另一種三維空間。《Homage to Picasso》(1914)(圖六)也是用了這樣的解構方法。當時的畢加索還未是「野獸」,一戰前的他主要在畫布上以拼貼的方式重構現成物。[7]克利特別欣賞這位同輩,便用色塊的解構方法向他「shout out」。

這樣理解的話,克利的顏色不是為了填滿空白,而是他處理空間和物件的方法,是一種對印象派畫法的不妥協,是他的一種反叛。

麵包、香煙、香啤梨

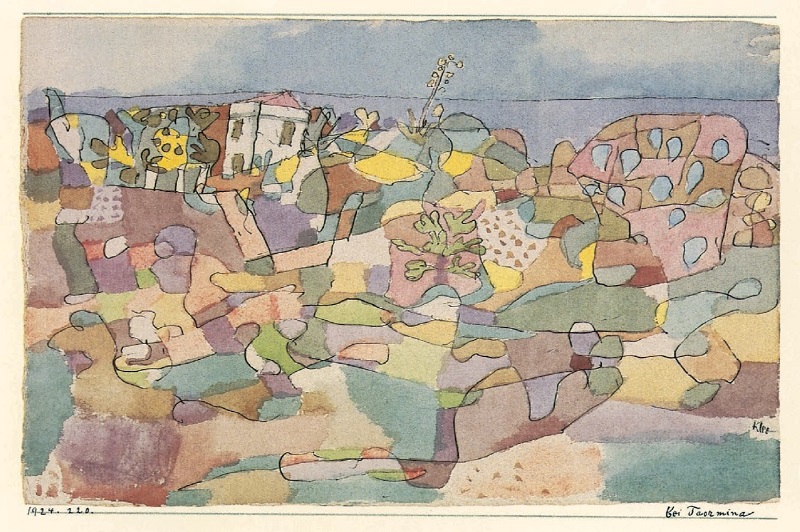

他在日記裡記下了他當兵時去寫生的經歷:他帶着麵包、香煙、香啤梨畫畫去,「今天我獲准外出。有點霧氣,光線正正是我喜歡的模樣,我沿河流走到一塊大草地。我找到了一處非常寂寞的地方,並拿出水彩畫具開始工作。在黃昏來臨前,我已經完成了五幅水彩畫,其中與別不同的三幅甚至打動到自己。」[8] 雖然無從考究當時所畫的是哪幾幅畫,但從他在1924年畫的《The Outskirts of Taormina》(圖七)中可一睹他水彩寫生時有多「chill」。

可是總不能把「chill」當成日常。「我以為我正死去,戰爭與死亡。不過如水晶般的我又怎能夠死去呢?戰爭早就在我這水晶的體內存在。因此,這於內在的我並不算什麼。為了從我的頹垣敗瓦走出來,我要飛翔。而我飛了。我把這頹毀的世界留在回憶裡,正如別人偶爾回望。」[9]

克利自喻是水晶,晶瑩剔透。這是他的眼睛。於是他獨創「油畫移印」的技術。克利會把完成的畫作鋪在沾滿黑色顏料的紙上,然後在上面沿痕跡刻,把顏料壓往底下的白紙上。這方法讓他同時處理物實像的部分(通過仔細的刻)和物抽象的一面(通過顏色的渲染),把物的實和虛都呈現出來。他著名的魚系列就是這樣畫成的(代表作是1925年的《Fish Magic》[圖八]),還有三幅以玩偶為題的油畫也是這樣虛實交錯:《Actor’s Mask》(1924)(圖九)、《Fancy Dress Couple》(1923)(圖十)、《Puppet Theatre》(1923)(圖十一)。

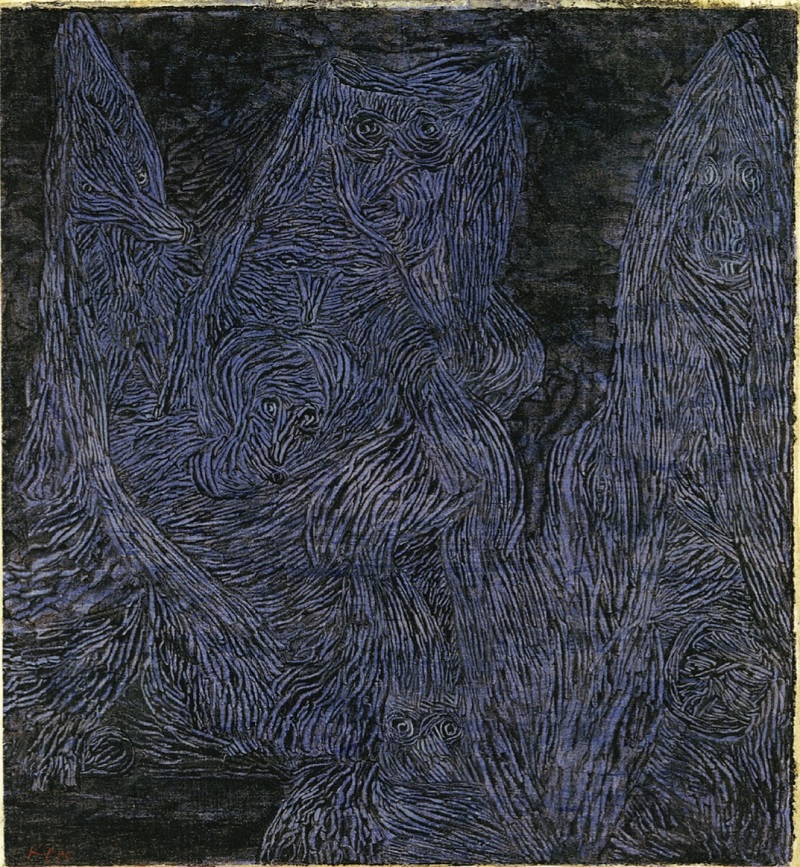

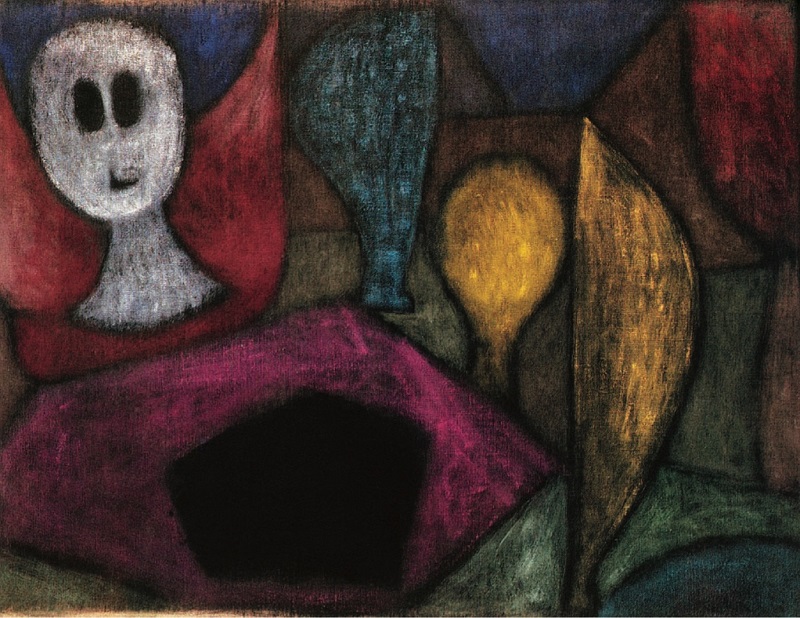

在他被納粹政府定罪後,他和家人移民到瑞士,也終於與畢加索見面,但健康亦自此一落千丈。或許是這個原因,他在三十年代中期後代作品明顯的陰暗:在TATE所藏的《Walpurgis Night》(1935) (圖十二),克利回到他年輕時代的強項,用細密的線編織了一場黑夜;另一幅私人收藏的《Untitled (The Angel of Death)》(1940) (圖十三) 把他對死亡的意象畫了出來。比起他在一戰時期的作品以及對死亡的看法,這些經歷過「以畫入罪」的作品終於不再繽紛,好像驗證了戰場的槍聲遠遠不及人言的傷害厲害。

當前人追求光影,他用色調把東西解構;當後輩揭露社會的實況,他描繪物的虛像。因此,他的畫作難以分類。克利永遠不妥協在任何一個流派裡。巴黎的龐畢度中心前年以「諷刺」(satire)為題,在暑假這黃金檔期為克利辦了一場大型回顧展。展覽終於擺脫了用「兒童畫」來理解他的陷阱。但如果大眾還是非要用「兒童畫」這比較容易消化的方法來記住克利不可,這「兒童」除了是天真外,還應是位反叛的、對大自然充滿好奇的「野孩子」。

注釋

[1] 展覽名為「Magic Realism: Art in Weimar Germany 1919-33」,於TATE Modern London展出,展期到2019年7月14日。

[2] Klee, Paul. Paul Klee. Parkstone International, 2012, 133.

[3] Klee, Paul. Paul Klee. 108. 原文為“All the things an artist must be: poet, explorer of nature philosophy!”

[4] Klee, Paul. Paul Klee. 112.

[5] Klee, Paul. Paul Klee. 119.

[6] Klee, Paul. Paul Klee. 78.

[7] 畢加索那時期的代表作有《Ma Jolie》(1913–14)。

[8] Klee, Paul. Paul Klee. 134.

[9] Klee, Paul. Paul Klee. 119.

写的非常好,会一直关注,加油哦