最近讀到井原西鶴《一代好色男》。這是一部出乎意料的小說。書成於1628年,廣受於當世讀者歡迎。物語文學在井原西鶴之前,從不標示作者,井原西鶴可謂開風氣之先。1751-1771年間,以京都及大阪附近為中心的流行小說,統稱為「浮世草子」,《好色一代男》便是此類作品之始。本書以世之介為主角,述其一生六十年,縱情聲色嫖妓淫逸之事。全書堪稱江戶時代的偷情寶鑑、嫖妓指南。本文梳理和剖析「好色」背後的精神意義,並就日本狎妓偷情文學作簡略概述,以見其流變。

晝短苦夜長,何不秉燭遊

全書刻劃及時行樂的精神非常出色,為了魚水之歡,哪怕傾家蕩產,甚至賠上性命無悔。首先,世之介的個性鮮明突出,不獨女色,男色亦好,可謂於色此一道奮不顧身,精勇猛進。世之介在孩童時便已懂男女之事,人稱「十歲之翁」。書中初段便已寫其苦苦追求男子,對方的男伴亦為之感動,「於是,那位龍陽之伴非但抽身讓位,甚至還幫那男子與世之介牽線搭橋,湊合良緣」。

其次,對享樂富貴的無限嚮往。全書五十四章節,以世之介六歲為始,一章一年,至其六十而止。世之介前半生行為放蕩,被逐出家門。他寄住富人家中,「世之介一聽到深宅大院裡傳秤銀子時天平指針對準刻度的叮噹作響,就忍不住心生嫉妒。他暗自下了決定,有朝一日我成了大富翁,絕不小氣存錢,一定要讓世上每一家妓院知道甚麼叫做豪氣揮霍的大爺!」其後他繼承家業,君子一言,快馬一鞭,大力揮霍,「他在京都擲灑千金:修建神社、寺院與佛塔,奉獻長明燈,買房子給歌舞伎演員和男娼,幫相熟的妓女贖身並讓她們離開等等。」不單主角,其他閒角亦然。譬如平民如裁縫師十藏亦是一往無前。他甚至與財主打賭,只要名妓小紫太夫肯與他交歡,財主就要送他別墅。但假如小紫太夫閉門不納,財主就可以割掉他的陽具。這班男人,真可謂用性命來嫖妓。

至於女性角色亦是各有個性,對於行樂歡愉毫不保留。女子之中又以世之介前半生的女子更為引人入勝。畢竟他後半生家財萬貫,自是風調雨順,手到拿來。但他前半生有很長時間窮得身無分文,靠的是樣貌長相、甜言蜜語、琴棋書畫,拼的是情場硬工夫。世之介的魅力就是連寡婦也無法抗拒。有天他到寺廟參拜,與一尊貴的寡婦擦身而過,寡婦言:「您腰間的刀柄方才勾破了我的薄絹,劃出了一大道口子,這太嚴重了,請立即將衣服綴補回原貌!」其實寡婦是對世之介一見傾心,才故意撕爛袖口,留住世之介。二人多次幽會,寡婦更懷上了骨肉。二人惟有將嬰兒遺棄於京都六角堂。緣起緣滅,都在寺廟。女子對情愛的用心,可謂幗不讓鬚眉。是年世之介年有十五,英雄出少年。學者林水福在序文說角色無骨無肉,面目模糊,真是萬萬不能苟同。

更難得的是,井原西鶴行文雅俗並舉,既能渲染官能情色,亦能婉轉隱晦以言。描寫身體色欲並非一味浮誇。譬如針對身體描寫多用比喻表達:「世之介對白晳嫰腿之間的茂黑密林的每一枚葉片,充滿濃烈的眷戀。」婉轉隱晦之處則一筆帶過:「世之介在這裡逗留了七天左右,和這家妓館裡的每個姑娘都好上了」。全書着力營造世之介與男女倡妓和其他嫖客的關係。交歡之前的進退往還才是作者着力之處。有時更巧妙運用性暗示。世之介二十一歲遇一素未謀面的侍女,侍女拜託他代報殺父之仇。風流成性的世之介自然捨命為搏紅顏笑,「將環鎖鎧和頭巾穿戴妥當,再檢查了固定刀身與刀柄的竹楔皆牢牢栓緊」,氣氛凝重,嚴陣以待,免不了一番殊死厮殺。豈知臨行之際,侍女竟然「不慌不忙,好整以暇」地取出一副假陽具說:「如公子所見,每當我用這物件的時候,簡直欲仙欲死,這不就與我有不共戴天之仇的敵人嗎?望請公子幫我報此冤仇。」一味實寫,不過蠢物。這章巧用伏線、結構、氣氛、意象的暗示俱為上乘,除了拍案叫絕,就只能再拍叫絕了。

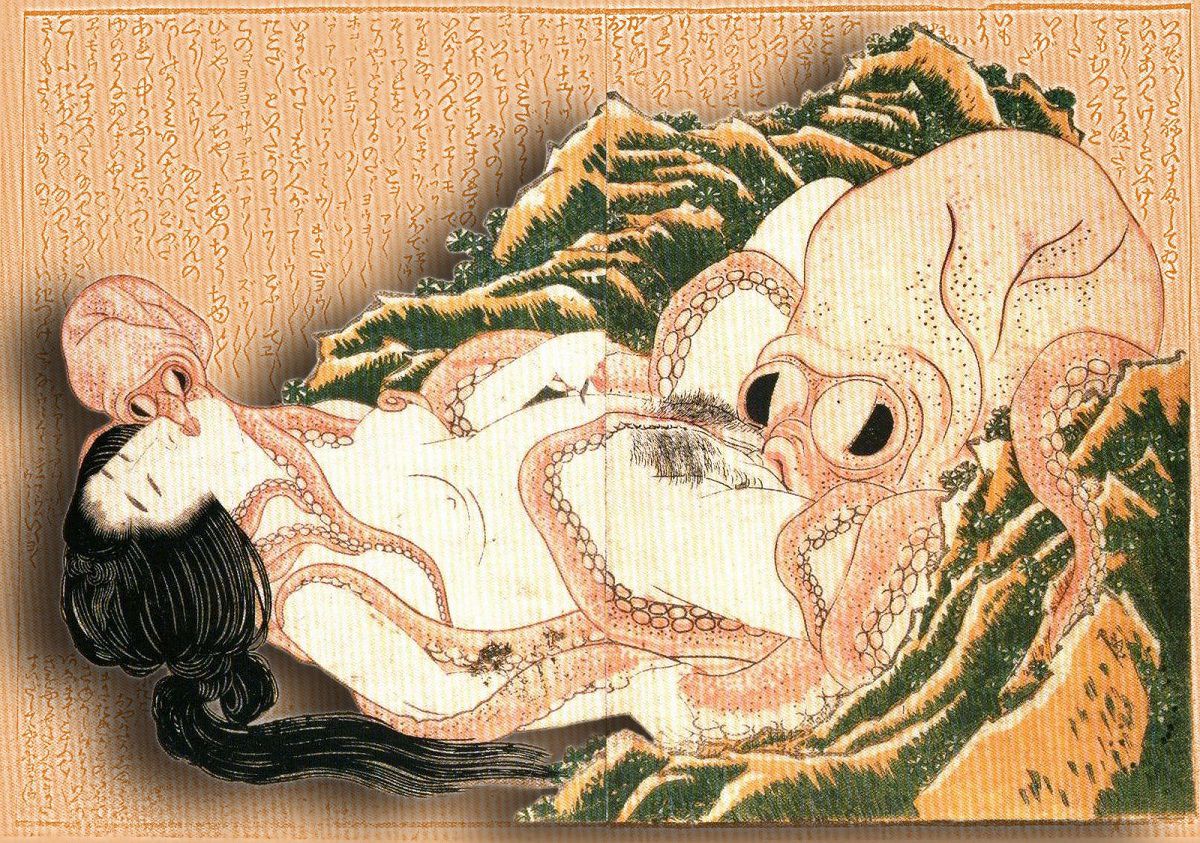

由這種種嗜色如命的個性,然後概說日本民族好色成風,未免武斷。「食色性也」,先秦管仲已言。明清時期,探討色慾的作品更是多不勝數。話本小說《杜麗娘慕色還魂記》發展成《牡丹亭》。又有《西廂記》、《品花寶鑑》、《海上花列傳》、隱晦的有《紅樓夢》,明目張膽的更有《金瓶梅》。好色又豈獨日本?可能較為準確的說法是,江戶時代好慾嗜性的民風不單體現在《好色一代男》,更在不同藝術形式蓬勃發展,於江戶時代大放異彩的浮世繪便是此中例子。浮世繪不但畫美人圖、藝妓、歌舞伎、名妓,更有春圖一類,恰如春宮圖。男女、女女、多人交歡。閨房、海濱、野地。性虐、綑縛、假陽具。五花八門,層出不窮。春圖沉溺愛慾之深,其想像力之狂放,世之介也要甘拜下風。葛飾北齋:「喜能會之故真通為畫作」,畫一海女與兩頭章魚交歡。如此特殊的題材亦能入畫,已非驚世駭俗所能形容。

這種對色慾的狂熱追求,在江戶時期的風俗亦能見端倪。《好色一代男》便指出當時有「雜寢」此一風俗,意即大年夜或其他節日晚上,男男女女聚集於神社一起睡覺。

儘管四下一片漆黑,但定睛一看仍可以看見稚氣未脫的少女到處竄逃,也有女子已被抓住了手依舊抵死不從,還有女子調戲挑逗男子,以及情話綿綿的雙人儷影,甚至有兩個男子互爭一個女子的可笑場面。有的男子扯着七旬老嫗的衣袖不放,有的男子居然騎在年長婦人的身上,居然還有僕役步步逼近女主人的惡行。到最後,所有人簡直放浪形駭,哭喊、笑聲、歡呼全都交雜在一起,比傳聞中的更有意思。

由此可見,色慾情愛已經深深和日本文化結合,狂放粗野之中又帶着奇怪的秩序。

日本文學中的狎妓偷情

日本古典文學其實不乏狎妓偷情之事。像《源氏物語》便曾寫到光源氏趁着借宿之便,勾引紀伊守的年輕繼母。光源氏趁着夜裡對夫人鬼話。「源氏温柔地說,那麼優雅多情的態度,即使鬼神都包涵他。這時候總不能不識相地驚呼:『來人哪!』夫人心中雖然大些惱怒,卻又有些無可如何的銷魂,只能勉強輕輕嬌喘着:『您認錯人了吧。』」光源氏的優雅,竟令夫人連強硬拒絕也是虧欠了天地鬼神,筋骨酥軟,其風度也真是空前絕後了。又如光源氏用計擄走年幼的若紫,待其亭亭玉立再行迎娶。凡此種種,皆可見其日本文學在這方面的語言和想像力可謂超群。

成書晚於《源氏物語》的《好色一代男》對此道當然多有發揮。論偷情包養,世之介未必及光源氏般優雅,但耍計用巧也是層層推進,叫人嘆服了。井原西鶴除了讓世之介在不同章節躬行其道,亦常常透過不同角色分享心得體會,迂迴以言。書中「某個男人」每逢某戶有家一之主下葬,他就「穿上傳統禮服,故做哀戚地前弔唁,對遺孀佯稱自己是她亡夫的拜把兄弟。之後時不時關心她的兒女,近鄰失火了頭一個搶先到場,讓她覺得事事都得仗仰我,等她有了好感,再以上好的杉原紙寫封情書捎去。」既有觀察又巧妙利用社會關係和心理暗示,為了勾搭良家婦實在落足心思。

偷情狎妓之道,男女亦然。書中乃有借老鴇分享偷情妙計一段。貴婦人挖地道偷情、找侍女假扮自己安寢,偷龍轉鳳,目不睱給。最叫人拍案叫絕的是「交合隔板」。「那是在小包廂的角落鋪上一塊上漆的皮子,板面挖了一個可容陽具通過的孔穴,板子下面則預留一尺左右的空隙,當女人騎在板子上時,即可與仰躺於下方的男人……」如此善用地勢之便,光天化日之下又能掩人耳目,偷情至此,亦是超凡入聖。雖小道,必有可觀者焉。信矣。

除了日本的古典文學,現代文學亦承此風流,不同作家各自以其小說發展出不同的變體。樋口一葉〈青梅竹馬〉寫生長於風月場所的基層。泉鏡花〈高野聖〉寫和尚動了凡心,以魔幻詭異之筆,寫色慾神聖的天人交戰。更不得不提的是谷崎潤一郎,將各種各樣的性癖和盤托出。〈富美子之足〉將蓄妓結合戀足癖、性虐待,極盡扭曲誇張。富人臨死前也要在富美子的腳踩着之下死去。

可是這樣的堅持,不意是給予病人無上的慈悲。由於富美小姐這樣的舉動,老人得以在無限的歡喜中斷氣。死去的隱居先生把臉上美麗的富美小姐的腳看作是隨天而降的,為迎接自的靈魂的紫色雲彩。

彌留之際仍要戀足,在性虐待中得到「無限歡喜」,由狎妓而衍生出的情慾變體,谷崎潤一郎可謂發揮極致,好色一代男大抵也要自愧弗如了。再如川端康成〈睡美人〉寫一間專接侍性無能老人的妓院,當中姑娘悉為處女。她們接待客人前會先服用大劑量安眠藥,讓性無能的老人能與之放心共寢。性、死亡、處女,細緻幽微的身體和心理描寫,將狎妓帶進對生死存在的思考。洋洋大觀,備矣。