猶記得,沙特在自傳《詞語》中講述自己兒時的閱讀經歷,說得繪形繪色,他在家中圖書館裡讀到的每一個故事,場景也栩栩如生地呈現眼前,從歷險故事到愛情小說,書頁上的字詞都一一活了過來,透過他的想像力在室內飛舞。許多討論閱讀的書籍也會提到相似的經驗,是否每個人閱讀時也有同樣鮮明的想像?更應該問的是,在閱讀的過程中,我們到底看見了甚麼?

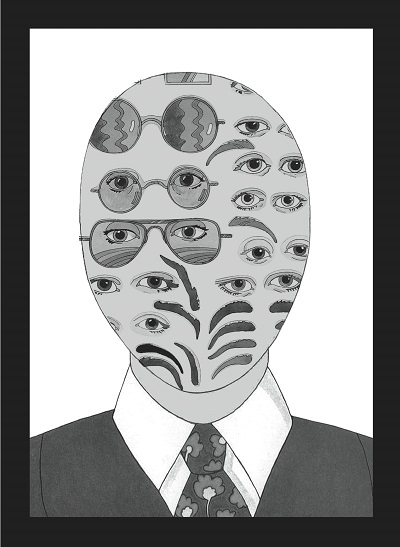

What We See When We Read: A Phenomenology這一本書,探討的正是此一問題。作者Peter Mendelsund在Knopf出版社任助理藝術總監,專職封面設計,擅於從書本中抽出視覺符號,創作一幅幅獨特的封面圖,從文字到畫面的轉移於他自不陌生。然而,他卻會這樣說:「我是書籍設計師,我的生計不僅仗賴於對視覺有一定的敏感度,更在於我要有能力認出文本裡的視覺提示和線索。不過,說到想像書中的角色、水仙花、燈塔或霧氣,我可與他人同樣盲目。」既是以視覺設計為職業的人,想像力難道並非與別不同?何以他會聲稱想像書中的場景有困難,形同盲目?

文學作品呈現的,是另一個世界的風景。讀者走得深入,作品裡的世界、角色模樣、氛圍等等,有時彷彿躍然紙上,一些自己鍾愛的作品尤甚。我們會覺得自己熟悉此一平行世界,知道世界如何構成,而每一個角色的長相、姿態也如在目前,無所循形。然而,Mendelsund卻問:我們真的知道這些角色的樣子嗎?小說裡描繪的河流,與我們想像出來的河流真的如一麼?

Mendelsund與讀者對談時,發現讀者常以為自己可以精確地想像出角色的長相,然而深入到面相的各種細節,諸如鼻子、眉毛的形狀,卻又顯得模糊不清。試着重新細讀小說,你會發現,作者描寫角色的筆觸其實並不全面,多半只勾勒出概略的輪廓,提出一些特點。從作者的角度,描寫外觀的細節無非只為反照出角色的特徵,加強幻想的空間,引導讀者的想像和理解。然而,讀者卻常會把作者提供的線索自行補完,為角色補上血肉,使場景充塞細節,自以為自己的印象是完整的,卻不曾發現自己的想像毫無根據。如是,到底我們的想像從何而來?

Mendelsund提到,閱讀總是作者與讀者的共同創作。透過文本的中介,作者以字詞提供了想像的空間,而讀者則負責詮釋,自行填充。正如人在夢境裡看見的一切事物,都是清醒時見過的生活風景,讀者所想像的,其實也同樣源自記憶。Mendelsund自己的經驗是,讀狄更斯的作品Our Mutual Friend時,書裡面的工業碼頭,他幾乎是歷歷在目,細加思索後,他才想起兒時曾一家到河邊旅遊,原來當時河邊的碼頭,竟成了幻想書本內容的原料,而好些書本的角色,也只是把一些相識的人的面相互相嫁接而成。這才發現,想像與個人記憶密不可分,讀者於文本上見著的每一個字詞,統統潛藏著意義,只等讀者自行打開,駁上記憶的情境,執導一齣私人戲劇。

What We See When We Read全書共十九個章節,從不同的面向反覆探索讀者閱讀時的細緻體驗,折射出對閱讀過程的深入思考。如果要歸結書內一再重複的母題,大抵就是探究一種跨越邊界的動作。細察閱讀的過程,我們自會發現,閱讀總是一種不確定的中間狀態,從眼見的事物到想像的故事,橫著一道道必須跨越的裂縫。讀者既安坐於現實世界,也同時處身於文字指向的世界,既眼看面前的墨痕字體,卻又通往了字詞背後的意涵。這樣的雙層結構,就有若坐巴士的經驗一樣了:隔着車窗看風景,有時你會聚焦於街外變幻的景色,有時又會走神,只在意車窗上的刮痕與油漬,然而人終究無法同時看清這兩層景致。之如閱讀的體驗,當我們越發深入沉浸於敘事的世界裡頭,越會忘記肉眼所見的事物,字詞便顯得透明,有如直接看見影像,反之亦然。而我們越是在意故事的發展,也越是難以抽離自身,反思閱讀當下的體驗(Mendelsund告訴我們,心理學家William James認為這種觀照自身的動作,就似盡速打開油燈,試圖看清黑暗的面貌一樣徒勞)。從觀看到理解,從字詞到字義,從此在到彼世,讀者正是遊移於多重狀態、一再地跨越層層邊界的冒險者,而此一跨越的動作,正是造就不同讀者眼見之物差異的所在。

然而,我們卻常會覺得,閱讀的過程是平順的,無甚窒礙,書裡的內容化作連續的影像在腦內上映,根本不曾察覺自己經常切換關注的對象。這樣的閱讀記憶無疑是有誤的,Mendelsund認為,那是因為當我們談論閱讀過程中的主體感覺,我們無非是在訴說事後重構出來的記憶,由是閱讀時那些千迴百轉的思緒、眼睛在書頁上滑移的軌跡、不斷修正理解的過程,都早已理順,繼而磨平了。若要重回閱讀當下的體驗,我們又該何如?這樣的探索又會發現甚麼?

閱讀與視覺藝術不同,視覺藝術仗賴觀者一眼看清空間之間的相互關係,然而觀乎閱讀,文字的編排固然有一定的規律,要求我們線性地如上至下左至右地讀下去,然而閱讀時讀者的眼球從未凝滯,時而逐字細看,時而快速掠過,時而又在書頁上前後跳讀,同一時間讀者既讀眼前的一句句子,也讀之後的好些句子,不僅記著先前的內容,也想像往後將發生的事情。對讀者而言,時間並不能單純地分割成不同的時態,過去、現在、未來三者在每一個時刻也交相混雜,既保有往時的記憶,直接經歷意識的當下,也前瞻往後即將發生的事情。如此複雜的過程,往往在閱讀之後便抛諸腦後,彷彿不曾出現。

記得,有位朋友總是在書上的紙沿記下一些筆記,做一點眉批,都不外是「男主角真係好廢啊!!!」、「咁樣你講晒啦⋯⋯」、「啊啊啊⋯⋯原來我一路怪錯咗佢!」之類的糊塗話,每次向她借書也讀得不敢訕笑。然而,這些過剩的話語至少是對文字的即時反應,是閱讀過程裡一些殘存的碎片,最微小的丈量單位,見證了當刻的情感宣泄,記錄了閱讀當下的狀態,即使驟看幼稚,積累起來也畢竟是一個人與一本書之間最親密的對話,也正是這些絮語的層層交織,才使我們對作品有最終的總體感受。普林斯頓大學近日收入了法國哲學家德希達的私人圖書館,當中萬多本藏書大都佈滿他的眉批與閱讀筆記,時而插入註解,時而引述別書。他自己也表示,許多書本也留有他的筆跡、感嘆號、箭頭和下劃線。或許,正是因為他這種積極的閱讀策略,才使他可以捕捉轉瞬即逝的想法,走進文本裡,把各種各樣的書本嫁接在一起,對照成獨特的閱讀方式,掀起新一場思潮轉變。這樣的閱讀方法,也許可算作一種對抗遺忘的手段?

What We See When We Read的副題A Phenomenology,指認出全書的主要導向。所謂現象學,正是要回歸本源,重構當下的經驗,當我們跟從Mendelsund的思路逐步探問,剖析自己的閱讀習慣,把習而為常的假設層層解開,正是要放下既有的成見,重新回到閱讀當下的種種考量裡面。這一種傾向,同樣反映於本書的知識網絡裡,Mendelsund除了借文學作品加以申述,同時也援引了哲學概念和文學理論來細加分析,深化討論之餘卻不顯艱澀,想是他不預設讀者的知識水平,寧願精細地反覆推論,而且抗拒可以輕易整合、提取的結論,這種視提問重於答案的想法,正如書裡提倡的閱讀方式,正是著眼於過程而不重結果。有趣的是,全書只有一處參考了科學知識,整個計劃無疑更為靠近人文學科,拒絕借用科學的話語,改而回歸每個讀者共有的主體經驗,側重的不是要告知我們對閱讀的偏見和理解從何而來,解釋成因,而是希望讀者參與討論,一再詰問,共同走進更深層的閱讀體會。

坊間談論閱讀的書為數不少,卻多著眼於如何更有效地閱讀,或宣稱怎樣才是正確的閱讀方法。在此風氣下,What We See When We Read強調閱讀時複雜迂迴的過程,探察當中環環相扣的多重思緒,更輔以插圖結合文字和圖像各自的長處,推進思考的同時也能一圖蔽之,如此便顯得尤有價值。或許,要讓閱讀在這年代留有一席之地,與其側重抬高閱讀之量之效,倒不如拾起一本書,騰空一段午後的時間,放慢速度,細細品味過程,於作者已然言說的與未曾言說的話語之間一再遊移,抗拒磨平閱讀的特異之處,重拾當中的愉悅與樂趣吧。