以前國高中的時候,常常遇到很多不喜歡歷史的同學。雖然這些人很多,不過他們討厭歷史這個科目的原因,多半卻都一樣。第一,在接觸歷史時,他們經常浮現這樣一種感覺:為甚麼要唸這種跟我沒有關係的東西?第二,他們…

以前國高中的時候,常常遇到很多不喜歡歷史的同學。雖然這些人很多,不過他們討厭歷史這個科目的原因,多半卻都一樣。第一,在接觸歷史時,他們經常浮現這樣一種感覺:為甚麼要唸這種跟我沒有關係的東西?第二,他們…

我們總認為人是透過語言來認識這個世界,語言幫助我們命名周遭的事物,讓我們能夠熟悉和談論他們,進一步產生分析和理解,最終生產了各種賴以為生的知識,並透過文字延續了前人對事物的認識,使後人能夠繼續研究事物…

影子,在我們的日常生活裡好像是一種微不足道的東西。雖然它遍佈各地,而且無時無刻無不存在於我們身邊。但它本身不具實體,只是我們以及各種物體的存在因為光所產生的效應,一種存在的副產品、附屬物,一種在世界上…

《放逐與王國》是卡繆1957年發表的作品集,這一年也是他獲得諾貝爾文學獎的年份,之後過了三年,他便發生了車禍意外過世了,使得這部作品成了他生前最後出版的著作。不像他最著名的《異鄉人》或是《鼠疫》,《放…

馬賽爾.普魯斯特(Marcel Proust),無疑是法國當今以來影響最巨大的小說家,儘管他筆下七冊的《追憶似水年華》很少有人真的全部看完,但《追憶似水年華》那種綿密、緊緊纏繞內心的文字仍然成了一種深…

法國哲學家洪席耶(Jacques Rancière,陸譯:朗西埃)的書,儘管每本都具有洞見,不過老實說,真的都不太好讀(當然,也有可能是翻譯的問題)。若不是當初看了紀蔚然的《別預期爆炸:洪席耶論美學》,或…

《金閣寺》是三島由紀夫寫於1956年的小說。算是他最為人熟知的作品。說起這本小說,人人都認為這是三島展現自身美學的作品。其中充斥着各種對「美」的概念思辨。或許三島的確想在《金閣寺》之中探討美吧,不過當初深…

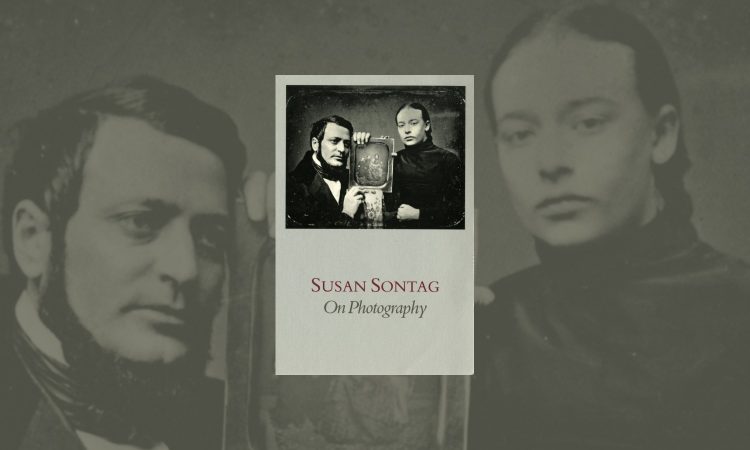

《論攝影》是桑塔格寫於1977年的著作。是一本探討攝影、影像的哲學專著。儘管到了2020年關於攝影的討論和現象已有許多變化,但這本書至今仍是攝影領域的重要經典。不過,或許這本書之所以在攝影領域都還具有屹立…