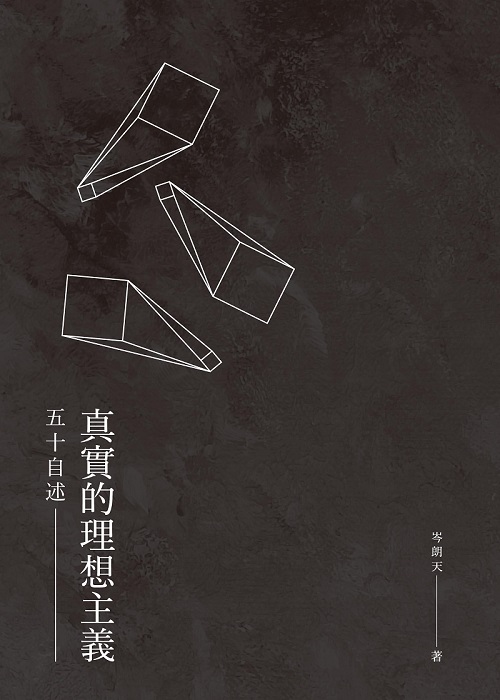

攝影/李卓風

江:江祈穎

朗:朗天

江:聽你說你在《五十自述:真實的理想主義》中遺漏了處理「遺憾」這個主題,彷彿這成了你新作的一道遺憾……其實你覺得甚麼是遺憾?

朗:就是張愛玲《半生緣》結尾沈世鈞和顧曼禎重逢,後者說的那一句:「我們回不去了」那個「回不去」吧。也是《東邪西毒》片末,歐陽大嫂和黃藥師進行最後的對話,自言自語的那一句:「如果可以回到以前,你說多好呢?」我們人生來到某一刻,想像有一個讓時光倒流,一切重來的button,想按下去。當然我們也知這button是不存在的,但如果有,我們就會按下去。你不會說「算吧,都是這樣的了,由它去吧。」這樣的話,就不是遺憾了。

江:即是想有另一個choice。

朗:嗯,通常就是想回到令你遺憾的那個moment,作出不同的選擇,但無奈時間是不可逆轉的啊。

江:你在《五十自述》中整理出你的一條思想脈絡,由潛行者到追懺者到反覆,構成一個頗完整的三部曲。如果你現在要加入遺憾的主題,你會加在哪裡?在反覆之後,抑或是追懺之後,把反覆扔掉──讓遺憾緊隨在潛行和追悔之後?

朗:所謂「三部曲」只是回溯的結果,通常看似完整和有系統的論述都只是事過境遷,回頭去看的整理結果。你仍在潛行的時候,根本不曉得將來會怎樣的吧。究竟是三還是四,得看你如何回溯。遺憾的發現,以至遺憾本身,正好在這種回溯過程中出現。你問我該在哪一個位置,我會答「不在這裡」啊。潛行、追懺、反覆屬於「身份書寫」。當你身處一些狀況,在這些狀況中你不得不如此時,唯有發明一些概念和說法,令你可以在這些狀況中繼續、自處。當然,這樣發明和論述有一個很危險的可能;千萬別誤會,以為那是一個甚麼重要的人物、一個偉人,很值得大家注視的生命,所有事都對應這個生命的某個階段,諸如此類。你的遺憾,為甚麼大家要關心呢?所以不是具體的內容,尤其是所對應的實際人生際遇值得一談,只是這個自述者呼應時代,不得不如此的一次交代。《五十自述》整本書都不斷強調,自述者不是甚麼必須被注視的對象,其轉出的思想和讀者不發生關係的話,價值隨時是零,而根據對面的徹底虛無說法,其實所有都最後歸零的──不需要一個終極價值保障,而正因為自述者並不太偉大,但也不太緲小,即書中所謂「米粒之珠」的光輝,在這個時代洪流之下,其思想歷程對一般人來說也許有一些參考意義,大家可借本書的出版,思考和討論裡面提到的課題。

偽真小人自我開脫

江:這些課題當然包括你指出的,今天反懺悔的社會……

朗:對,拒絕懺悔,這是第一。第二是沒觀念,第三是沒反省的反覆,當一個人沒有反省,他的反覆便真的成了反覆無常的小人。現在大家對反覆無常好像是沒所謂的吧,甚至那樣會被許為真小人。香港一直都是寧取真小人,不要偽君子的。但今天反覆無常的小人是更進一步的,他們是扮真小人的人,他們是偽「真小人」,好令自己有一個開脫的方式。所以是「小人」和「偽」兩者兼取。Double negative,但不會負負得正。本來偽君子和真小人是對立的,但現在不用了,兩大衰格統於一身,所以他們毋須懺悔啦。曾偉雄那一句:「你地冇做錯到!」展示了一切。

江:這就是說謊的極致。

朗:對,這種反覆小人,隨時可推翻自己。反覆必須有反省這反覆才有意義,才是存在,如果沒有反省,那不是真正的反覆或重複,如書中所說,只是不斷重刺一點,紙會被戳穿,只有破壞,沒有建設,沒有前進。我們正可以在這處講遺憾。今天連大賊葉繼歡去世大家都懷念一番,為甚麼呢?是不是大家想回到他活躍的年代去?大家是不是這樣想的:香港的命運,來到某一點便轉壞了,我們很希望回到那一點,重新來過?那一點在哪裡?對一些人來說,可能是一九八九年六月四日,如果香港能發動三罷,之後便不一樣了。如果我們真能像《玩謝麥高維治》那樣,像上麥高維治身那樣上司徒華身,我們會否就可發動那罷工、罷課、罷市,從而扭轉「香港的命運」?這種想法很誘人,按下一個鈕,回到過去,改變今天不想面對的事情……這種想法本身便是一種誘惑,誘惑你去把責任推卸給他人或過去的自己。如果司徒華以至鄧小平可以怎樣怎樣,中國有民主,香港就不會弄致如斯田地了;如果我沒有遇見那些衰人,我也不會發展出如此差勁的性格……如此這般,便可催生出種種埋怨,讓你不須真正面對當前的問題。遺憾難道不就是這樣嗎?你明明做錯了,卻覺得如果我可以重頭再來,便可以補過了,但當下你有沒有認錯呢?你是否準備承受做錯的後果呢?你愈想回到過去重來,不就是愈證明你不想承受錯誤的後果,付出代價嗎?香港弄致如斯田地,我們都有份的,既是如此,為何不願付出代價承受後果?

遺憾與罪疚有否必然關係

江:對我來說,你剛才說的兩種都不算真正的遺憾。第一種是他人的,例如說如果不搞民主回歸,香港便可能不是這樣了,這起碼不干我們這一代的事,第二種是另一個自己,好像很分裂,可能就是缺少了你所說的反覆吧,總之過去的我做的事和今天的我沒關係啊,我不覺得遺憾便是。

朗:那麼你覺得怎麼才是遺憾?

江:應該有一種罪責。昨天我有事情沒做好,是我的錯。

朗:認不認錯?

江:應該要認的,並且有罪疚感,像《罪與罰》那種。但現在正如你所說,是一個沒有罪疚的年代。大家好像沒有一種面對過去,要take duty的看法。

朗:但遺憾好像不一定要有罪疚感的,而且也未必不關乎他人。就以《半生緣》為例,沈顧兩人無法走在一起大抵是「奸人所害」,很多年後兩人重遇,確認「回不去」了。當然,我們都知道選擇其實就在他們面前,但他們卻想著如果能回到過去的話,回到過去某一點,就可能有一個平行世界的可能,有點像《Lala Land》片尾的設想,假使當初不是我們有太多的自持和任性,情況便不一樣了。那也是遺憾,但當事人沒有罪疚感或起碼沒有太強的罪疚。

江:那是價值選擇的問題。兩人選擇了追求自己夢想,夢想大於愛情。如果那是遺憾,那只是不能兩全其美。

朗:這樣說立即想起那個女性主義的處境:難道遺憾不是必然嗎?也就是說,人生總會遺憾的。那個處境今天我們耳熟能詳:兩個要好的朋友,當年一個為了追求理想沒有結婚,在外打拼出一番事業,另一個則選擇愛情,相夫教子。多年後久別重逢,大家都羡慕對方,悔恨自己沒有作出另一個選擇,彼此覺得對方活了自己的人生。因此,遺憾似乎是不可避免的,你總會覺得你沒選擇的那一項是較好的。

遺憾遮掩了真正的問題

江:人生長恨水長東?

朗:對,就是這個。《五十自述》新書會原本就以這個為題,後來因為梁振英宣布不連任而打亂了部署。人生長恨水長東。因為中國獨特的地理,西北高而東南低,河水總是東流的。這是用自然事理去比喻遺憾,意味人生總得有遺憾,自然不過,就像水向東流,我們不能去避,也不必去避。面對遺憾,我們餘下的問題是如何去克服它,如何與之相處,甚至轉過來,有遺憾反而可能是好事──有遺憾,證明你對生命還有感覺,對自己有要求,因為你對上一個遺憾下一次會做好一點,諸如此類。於是這裡便有兩個問題:第一,是否真的這樣呢?是否人生總會遺憾呢?第二,我們都曉得,說水長東是有條件的,水不一定東流,只不過是中國地理如此。水可以向西、向南、向北流的,拿走了那個條件,事情便不一樣了。所以我們要問:人生長恨是不是隱藏了的一個條件句?是否有甚麼條件,才令人生總得遺憾?而這樣說時是否遮掩了一些更重要的問題?我們是否沒有反省這個條件,因而以這麼一句話填塞了事?

江:我自己不停出現的遺憾是和自己的性品有關的,就是江山易改,品性難移。遺憾出現的條件,是我的性格令我長期作出某些選擇使然。我意識到這一點,不斷想改變自己的行為,卻不斷失敗,始終會回到自己慣常作出的選擇上。

朗:那你是否同意遺憾可能是一個假問題呢?或者說,那只是一個感性的問題,理性是沒有這個問題的。因為固然如你所說,性格決定命運,即使你無限重複,每一次你都只會做出同樣的事,你不需要遺憾的。另一方面,如前所說,無論事情結果如何,你付出代價便成了。你實踐理性,承擔一切,也無所謂遺憾。恨也沒有用,徒只悲秋傷春而已。人生走不出悔疚的陰霾,或者有遺憾,只不過不夠理性,你感性,你軟弱而已,是否這樣呢?

強者不需要遺憾?

江:但遺憾有好處的啊,它其實可以令你理性地醒覺自己有問題。只是我看到的是不少人不斷重複自己的錯誤,然後將之合理化,覺得「我就是這樣生活」,開始封閉自己。

朗:我和你說的好像是兩回事?我是說強者不需要遺憾或沒有遺憾,而強者是理性的,甚至純理的,而你則說,理性的人更需要遺憾,因為遺憾會令理性的人改善自己?

江:理性會將遺憾視為改變的契機。

朗:但你如何回應我剛才的提問呢?你說到的合理化也不是強者,相反,他們也是弱者。強者連遺憾也不需要的意思是,他承受了一切,他不需要遺憾的感覺,通過不斷理性反省和更新便可改善自己。

江:那可能只是階段的問題。如果他一出生或年紀很小時便已是強者便沒遺憾吧。但這是不切實際的,強者都是弱者變成的,在未完全變成強者之前,遺憾也是理性之路所必經的。醒覺過程需要遺憾,成為強者之後才了無遺憾。

朗:就是尼采所說的超人了。

江:對,尼采。

朗:即理想的人格該沒遺憾的,是不是這樣說?

江:去到最理想的地步,就是這樣吧。

是甚麼令我我們都回不去

朗:那你想不想成為這樣一個強者呢?

江:成為強者只是面對遺憾的其中一種方式吧,還有佛家,或者道家……

朗:我比較認同道家的方式。以中國哲學來說,儒家和佛家都是要克服遺憾的。儒家從正面說,佛家從反面說。佛家的放下,也視遺憾為苦,為煩惱,要去掉,人生才解脫。相反,道家則採取一種養生的態度;面對遺憾,不是要除掉它,而是情願「養」住它,與它共存。遺憾涉及人生陰暗面,但這些陰暗面也是你的一部分,你養住它,它才不致破壞你的人生,當然這裡面要有修養、工夫。那就是「無為」。道家有時甚至享受遺憾,從中提取創作的能量。養生還包含一種觀賞,有時你甚至要懂得欣賞遺憾。所以說到人性,道家比較有人性,也比較符合我的性情。

江:所以從道家的角度,遺憾也是不得不如此了?

朗:也許來到我這個年紀會有這個體會:某意義上,人生其實是有機會重來的。你不要埋怨上帝,埋怨命運,你總是有機會的,不用按那button的。那個時光倒流的button不存在,但人生總有機會重現類似的情況,到時你又會否汲取教訓,做好一點?舉例說,有個女孩子為你自殺了,你很悔恨,如果當時不是說了一些難聽的話,如果可以及時救她之類。然後,又來一個女孩,她也要為你自殺,你會否因為上一次的遺憾,能不讓這另一個女孩踏上輕生之路?噢,到頭來仍是一樣。這時你便知道,那原來不是遺憾,你其實是個孬種而已,此時你能否面對自己?回到《半生緣》的處境,沈顧兩人相視而憐,確認「回不去了」,但其實我們都很清楚,他們的真正問題只不過是:要再走在一起,代價畢竟太大了。他們只是懦弱,於是就陷入遺憾之中,不能自拔。遺憾遮掩的問題正好是:你能否面對自己的陰暗面?你能否保持開放?我這樣說可能會有很多人不同意,但容我大膽一點說,很多人的生命都已枯乾了,他們自己拿掉了自己生命的可能性,他們的生命變得牢不可破,沉悶無比。然而,只要你打開一點可能,你便會發現,人生總會有類似的情況復歸。尼采也是突然之間在瑞士的高峰領悟到這個道理,就是永恆回歸:過去發生的事總會重來,今天發生的事,以前一定發生過無數次。這是不難領悟的。總之,如果有永恆回歸的話,遺憾是可以處理的。明明可以是自由的人,但就像沈世鈞和顧曼禎,他們放棄了自由。當然,今天我們說他們軟弱,換了我們在類似情況,也可能跟他們一樣。所以,強者沒有遺憾,但遺憾照見了我們的不堪,我們總是充斥遺憾。來到這裡,我們討論到了,之前我也不曉得的。原來人生總是遺憾,人無法避免遺憾的條件句是甚麼呢?就是:你不是(理性的)強者,你總是不自由,而且情願不自由,不想自由,以致不得不遺憾啊。當然,做理性的人,做強者是否一件好事,都是可爭議的,而道家的教訓正好是,我們有時要懂得擁抱遺憾,而不陷於自憐。