說到「花墟」的俗稱,活在二十一世紀的香港人多半想起界限街、花墟道、園藝街、園圃街與太子道西之間的那個街區。四周全是拔起的石屎大廈,公路橫錯,街道卻詭異地擠滿各式綻放的瓣葉枝條──錯覺以為是自古流傳下來的舊俗,但仔細想來,九龍區內冒現的花墟,身世如謎:為何專門擺賣花卉的墟市,百多年前會於界限處扎根?

二十世紀開始前,若現如影

一切須由「墟」說起。昔日的香港村落,自給自足以外,亦會相互交易漁農產品,人口較密集的地方因而形成了一個個周期性墟市。據康熙十七年(1678)《廣東新語》定義:「粵謂野市曰虛。市之所在,有人則滿,無人則虛。滿時少,虛時多,故曰虛也。」[1] 熱鬧景象只在特定時份出現,更多時候無有實體,流動如水。那種虛相。如同最早期的花墟,沒有舖位,不過是緊挨着九龍界限線的一處地攤。入夜擺賣,天光即散。

供應源自需求。香港原是華南邊陲、面積僅三百六十五平方英里的海島,人煙稀少,居民亦多為漁農,對花卉需求有限。十九世紀初略具規模的花市,盡其量不過是農曆前夕販售應節年花的各墟農攤。[2] 花墟的雛形,還待香港開埠之時。

有說,這城花業萌現是因英人喜愛花。自1842年清廷簽訂《南京條約》把香港島割予英國後,維多利亞城內,雅俗之地確實皆散滿花朵。如同雲咸街與倫核士街,便成為了花市恆常駐留的「賣花街」與「擺花街」;石梯上延綿聚疊帶挈花檔,擺賣切花與花圈,招徠着那些前赴「香港會」社交的外籍洋人,或到附近西洋妓寨尋芳的嫖客(見圖1)。

而與維多利亞城一海之隔,九龍半島花墟的出現,同亦緊扣十九世紀中後期的殖民進程。決意開拓香港島對岸作軍事屏障,1860年10月,戰後英國再次與清廷簽訂《北京條約》,割讓界限線以南的九龍半島。現實裡,為處理稅務與走私問題,那虛線被築成了一條高約二百五十厘米的竹籬笆,從東至西,接連起由盎船洲橫踄九龍寨炮台的邊關。推想,緊隨南半英界急速的城市開發,澳門、廣州等地遷港人口連年躍升,華洋居民對花卉的需求有增無減;開放民眾往來的界限關口,也因而成為了鄰近華界農民在城區批售花卉的交易點。

這個最早期的九龍花墟,約莫位於九龍塘西南、界限線旁的山邊空地(見圖2)。為甚麼是那位置?答案或只能從消逝的古村落嘗試尋探。據嘉慶二十四年(1819)重修的《新安縣志》,十九世紀初,九龍散居着由廣東南遷的客籍村落;依沿土地肥沃的塘邊,且貼近畢架山下流的天然河坑,這些農村皆開墾出大片耕地,務農為生。[3] 因應十九世紀末殖民地對花卉的需量,九龍塘、長沙灣、九龍城等地農村漸在耕地以外開闢花圃,種花為業(見圖2)。吳昊在《回到舊香港》一書便追溯,為免鮮花在烈日暴曬下殘謝,其時花農通常在日落後七時過英界開市,以趕及晚上九時閉關前收檔回家。[4]

儘管1898年《展拓香港界址專條》把九龍半島界限線以北納入租借地,再無兩國地界之分,但就地種花賣花,那處聚集了愈來愈多本地花農、進口花販與過海採購的買家。那時候的花墟,實際景貌如何?入夜墟又是何時變成天光墟?無從得知。二十世紀開始前,界限處花墟在這座城市的記憶裡,僅若現如影。

光景變遷,由地攤轉換至地舖

人潮聚散,二十世紀初的花墟愈見規模。貿易源自交通:1902年,貫通深水埗至大埔的大埔公路落成;1910年,九廣鐵路英段通車,由九龍總站出發,沿線途經紅磡站、油蔴地站(今旺角東站)、沙田站、大埔站、大埔墟旗站、粉嶺站、羅湖站;1925年,座落九龍城的啟德國際機場啟用;1934年,鋪以瀝青,界限線變換為橫貫車道與行人路的界限街──交會其中,花墟繼續以地攤的方式在街頭批發花卉。

每天凌晨三時至四時,界限街以東的偏僻地段漸泛起一陣陣賣花聲。貼靠油蔴地站旁的火車橋,黑暗中,百計的花販紛紛抵達,他們一邊在地上攤擺各色的奼紫嫣紅,一邊招呼駕車前來選購的花店業者與遊逛的閒客,數小時後,又亂而有序地收拾離開。黏附於城鄉之界,三十年代的花墟已是九龍半島一道日常景色。

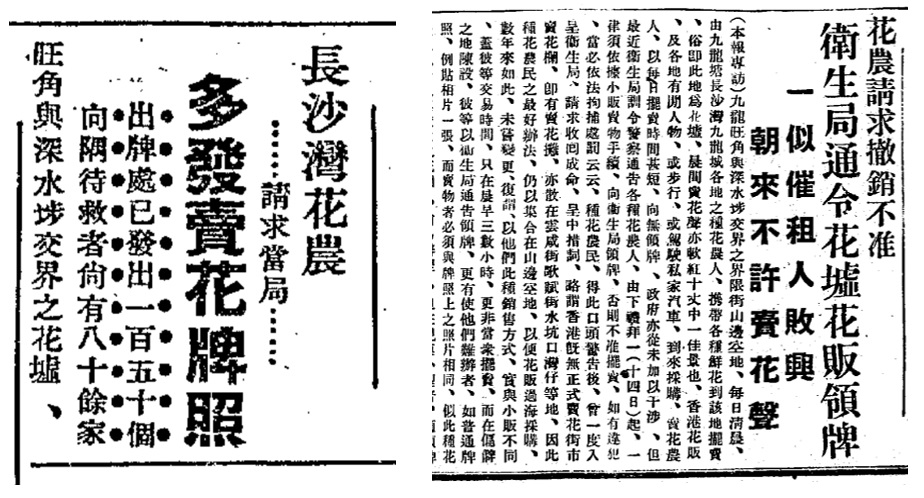

那年代,花墟主要由九龍各花農組成,雜以從外國進口花卉的花販。多年來,花農與花販一直無牌經營,當局也默許非繁忙時段佔據馬路批售的做法。然而,承接旺角與深水埗地段城市化,交通狀況愈加繁雜,花墟就地產花賣花的空間始被壓縮。正如1938年,衛生局勒令街頭擺賣的花檔須領取小販牌照,又限定該地僅一百五十個牌照數目,若違規即以無牌經營入罪拘捕,皆使花墟經營日益困難。

這種走避執法者的情況,一直拖延至四十年代末才稍有改善。二戰後期,香港各行各業皆流行創辦工會,以便在世界亂局中進一步發展貿易。而在1947年,由花農散戶組成的港九花卉工商會與港府多番磋商,終獲界限街山邊約六千平方英尺空地作正式批發市場(今花墟公園位置)。四周圍上鐵絲網,由工會全權負責花檔的地租、差餉及管理,至此,具固定空間的合法花墟總算成形。

但這般狹小的空地,根本無力容納數量急進的本地花農及進口花販。隨着香港戰後經濟轉型,民眾消費力快速復甦,城內花蹤愈發浮現。不論是開業賀禮、殯儀帛事,還是華洋節日,在花墟,品種各異的花卉一年四季必不可少,常見的花種便有劍蘭、薑花、菊花、百合、玫瑰、秋海棠、紫蘿蘭等;臨近歲晚,花農更是爭相展現全年的豐收成果,吊鐘、桃花、劍蘭、水仙等年花擠滿街道。《香港年鑑(1948)》所列的九龍區名勝簡介,便如此描述花墟:「花墟是界限街靠東的一截,西邊從彌敦道起,東邊到基堤道止,約佔全街三分之一⋯⋯從前一到天亮就有人擺賣,萬紫千紅,形成墟市」,足見花墟之盛態。[5] 這個專門批發花卉的天光墟,亦漸根植於地方的記憶裡:墟市依鄰的山丘與佔地約千餘間木屋的寮屋區,便因聚滿花圃與花場而流通着「花墟山」與「花墟村」的俗名;村內的兩條中軸街道,亦擁有「花墟直街」與「花墟中街」的名稱。[6] 似水流動,花團枝葉長年溢滿晨間的界限街。然而,即便蓬勃發展,花墟卻仍不脫流離命運。

無有固態形質,瞬時存有,瞬時虛無。或許,這種墟的本相,某種意義上應驗着花墟日後的定局。政府內部對花墟的態度一直呈分歧狀貌,一方面視它為旅遊景點,另一方面卻又把它看成阻礙發展的頑石,多番打壓、迫徙。就如1948年4月,工務司簡禮孚將附近新建的街道冠上「花墟道」和「園藝街」之名;同年六月,農林局卻即稱須收回公地興建遊樂場所,下令花農遷移界限街一帶植滿花木果樹的花圃。1957年,市政局更決定拆遷連年火災的花墟村,將該地興建為九龍區公園,旁邊的花卉批發市場被迫徙移至原址鐵絲網外的街道。[7] 佔地四十三萬平方英尺,劃有足球場、模型船船池與兒童圖書館的「花墟公園」在1962年正式開放予公眾;內裡,卻再無屬於花墟的完整批發地。

這個再次移回街頭的批發市場,以大坑東路口至火車橋為界,佔地六千四百五十平方英尺。每朝清晨,散花、盆栽、種籽排滿磚地,用報紙裹起的切花一束束倚着鐵絲網或馬路旁的欄杆,不席布,不照明,在微弱的街燈下,各區街市花檔的熟客自行提着手電筒挑選花卉,討價還價⋯⋯它的痕跡,現僅遺落於相片裡在公園外豎立的兩塊書法鐵招牌:「花卉工會花市部」與「僑港鮮花行總會花市場」(見圖3)。

如同招牌方位所暗示,依循政治立場,港九花卉工商會拆分成1949年的左派「港九花卉職工總會」與1952年的右派「僑港鮮花行總會」。不受市政處或街市事務組管轄,當時的花墟由兩個工會管理;屬下會員有違規情況,只能口頭勸喻,而會員與非會員間的衝突更是難以協調。空間狹窄加上管理不善,六、七十年代花墟的阻街問題愈為嚴峻。如同1977年6月,部分花檔為搶佔先機,自行將花墟開市時間由凌晨三時提早至黃昏六、七時;眼見獲利豐厚,其餘花檔也紛紛效法,上落花卉的貨車嚴重阻塞馬路與街道。即使開市時間後來被調回凌晨五時,但這場擾攘了大半個月的衝突,已充分映現花墟內部愈為複雜的角力:本地花農配合耕種的作息時間,從新界的農田直接出墟天光販售,而進口花販遷就飛機與火車的抵港時刻,不論何時,都須趁鮮花凋零前盡早叫賣。

花墟的主體到底何以構成──是盪晃晃順沿公路出墟販賣收成的花農?從遠方挑選各式奇珍花卉與盆景進口的花販?售賣扎花牌、花籃與花束的花藝店?還是聚滿各種農用與園藝物資的集散場?「午夜後的花墟,才是真正賣花的墟市」,西西曾如此評價。[8] 但想來,墟,從來是流動不一的混沌物。

光景變遷,花墟亦轉換了自身形態。1979年,政府曾提出撥款三億在長沙灣興建三層高的副農品綜合市場,統營蔬菜、鮮魚及花卉批發,以處理花墟阻街問題,但因位置不理想,終未能與花農和花販們達成共識。1984年,兩個工會考慮到安全緣故,自行將花墟由界限街南遷至花墟道一帶,卻被警方當成無牌小販一樣大力打擊,屢遭拘禁,泊滿花卉的貨車亦常因限時禁區的劃分被充公,損失慘重。與此同時,八十年代末內地改革開放,廣東、福建等省份的花卉產業極盛發展,大批廉價鮮花外銷湧港。據《中國花卉產業發展問題研究》一書,1985年,國內花卉出口總值達六百萬美元,當中,香港的額量已佔超過八成。[9] 這批價格低廉且品種多樣的內地貨源,在九十年代初吸引了一眾進口批發花商以店舖形式駐留花墟道。界限街地攤花墟的盛況,自此慢慢淡出了人們的認知。

踏入二十一世紀,格局轉變

日至夜,鐵閘捲起又拉落。走進內舖,整日擺放着的桶桶鮮花,以碩大字號標示質素保證的產源:荷蘭、澳洲、日本,或是廣東、福建、雲南、昆明⋯⋯據有固定實體,這個地方仍能被稱作墟嗎?踏入二十一世紀,花墟已成為地舖之間的角力場域。

八十年代初,花墟道一帶只有七、八間花業相關的店舖,但內地貨源的穩定供應,促長了各式花卉出入口批發的貿易公司與以進口鮮花為主打的零售商進駐街道,花墟漸發展成以五十多間地舖為核心的商業區。坐擁全日開放的舖位,不少批發商皆兼攬街客的零售生意,造成花業內部激烈的競爭。例如,「香港鮮花零售協會」1990年成立時,自行替會員引進外國貨源,便是由於不滿花墟批發商將廉價花卉直接賣予市民,剝奪了外圍零售花店的利益。[10] 夾雜其中,無有舖位的本地花農轉以每年一度的年宵花市為批售重地。

年花一直佔據花農全年最重要的收入來源,花種如桃花、劍蘭、芍藥、盆桔等本地銷量在九十年代初仍然不俗。據《香港年鑑(1994)》統計,其年外國進口花卉總值為一億九千五百萬港元,在港生產花卉總值則為二億零六百萬港元,兩者仍呈分庭抗禮的情況。[11] 然而,隨着城市化步調愈發急速,農田愈多被徵作擴闊公路,部分花農甚至改往內地如東莞、深圳等地耕種,本地花卉生產遂漸衰微,花農難與進口花商競逐年宵攤位,平日亦只能流離於花墟道一帶的街巷擺賣。1984年,市政局始在花墟公園舉辦年宵,公開競投攤位。而自2002年起,逢年廿五至年三十晚,港九花卉職工總會都須向政府租用旺角大球場停車場作臨時批售地,以維護本地花農在花墟的批售空間。花墟的主導權,不知不覺間經已由擺放地攤的花農,轉移至握有實舖的花商。

長久以來,花農一直努力爭取永久的花卉批發市場。但八十年代末,各式花業店舖進駐直道橫街,花墟格局經已大幅變盪。相比起集中管理的批發場所,租買舖位的花店更為渴求的,或是容讓他們在街道生存的政策配套。正如應對花店舖前貨品阻街的情況,城規會曾在2016年提議將花墟過百商戶集體遷至洗衣街的政府設施,遭受強烈反對。[12]

終究,應如何建構一個屬於香港的花墟?開埠至今整整過了百多年,記憶早被抹拭得一乾二淨,只能憑現存的線索,假想、推敲。如果說,一朵花投映着的是人類對生命之美的幻想,那麼,一座花墟披露的或是居民對生活之美好的嚮往。解讀花墟的前世今生,對我們的意義在於:重新想像。從英殖統治到九七回歸,以界限為源起,不斷遷移,花墟的形態持續改變。流變的歷史中,花卉始終如一地盛放,但,這個地方的精神面貌終經歷了一場怎樣的改造?被石屎填平的田地,邊緣化的本地花農,消失的街販地攤⋯⋯失落的價值,仍有重掇的可能性。而如何栽植花墟的記憶,正是我們必須繼續思考的問題。

坊間響起重建的警號,為花墟命脈添上未知之數。祈願此誌能在讀者心中播下種子,縱使他朝花墟被連根拔起,我們仍有一書憑證,栽植即將遺失的社區記憶。

註釋

[1] 【清】《廣東新語・地語》,卷二。

[2] 廣東嶺南氣侯溫暖,花業蓬勃。早於明清年代,廣州已興起年宵花市,香港亦有類同習俗。

[3] 【清】《新安縣志》。

[4] 吳昊:《回到舊香港》(香港:一本堂,1999),76。

[5] 華僑日報:《香港年鑑(1948)》(1948),78。

[6] 五十年代初,花墟村共劃有九條街道,包括:花墟直街、花墟中街、堤邊路、渠邊街、井邊街、林園街、井後街、單邊街、半山街。

[7] 綜合報章所載,花墟村分別於1951年、1955年及1956年發生過三場大火。

[8] 西西在〈花墟〉一文回憶七、八十年代的午夜花墟,認為那才是真正賣花的地方:「花墟的花,不是華麗花店的花,到這裡來選花的人要選擇的是花,不是包裝,這裡沒有禮盒,沒有銀光燦燦的絲帶蝴蝶結,也沒有沙沙作響的透明玻璃紙。」西西:〈花墟〉,《素葉文學》,1984年8月,6。

[9] 書中提及,1984至2003年間,內地花卉生產的農田面積由一萬四千萬公頃躍升至四十三萬公頃,總產值亦由六億元升至三百五十五億元。王紅姝:《中國花卉產業發展問題研究》(哈爾濱:東北林業大學出版社,2006),2–3。

[10] 「香港鮮花零售協會」會長黃小燕曾指批發商同時以批發價將鮮花售予花店經營者與一般市民,讓人誤以為花店牟取暴利,違反不成文的行規。〈鮮花批發商破壞行規 零售業團結還以顏色〉,《華僑日報》,1990年12月23日。

[11] 華僑日報:《香港年鑑(1994)》(1994),133。

[12] 花墟一帶商舖可酌情使用舖前約三呎的空間,但它們多數皆超出酌情範圍。

Thank you very much. A very good story.