上個世紀六〇年代,香港曾出版一系列流行小說,這些書,薄薄一冊,約四萬字,四、五十來頁,十六開,由於售價廉宜,均以港幣四角出售,故統稱為「四毫子小說」(粵語四角即四毫)。當中又以「環球文庫」最為流行,其次則是與《明報》關係密切的「星期小說文庫」。這些小說,當年閱畢則棄,直至近年才因裡頭蘊含大量香港名家著作,為學者留意,其中就包括西西的《東城故事》,慕容羽軍的《餘情》,蔡浩泉的《天邊一朵雲》、《咖啡或茶》,蔡炎培的《日落的玫瑰》、《萊茵夜喚》,倪匡的《玫瑰紅》等。

《玫瑰紅》一直以來被視作倪匡唯一一本四毫子小說,然而這是否正確呢?翻看《倪學──衛斯理五十周年紀念集》,由倪匡口述、龍俊榮撰文〈倪匡創作五十年〉,提及他曾「用過一個叫『倪裳』的筆名,寫過一些『三毫子小說』和『四毫子小說』,不過並不多,記得的書名包括《歷劫花》、《玻璃屋》、《玫瑰紅》等」,可見《玫瑰紅》絕非倪匡唯一一部四毫子小說。如果我們將倪匡和《歷劫花》、《玻璃屋》做連接,放入網絡搜索,所得唯上述口述資料,甚至在「倪學網」上,亦將它們歸類為「市面難尋的小說」,估計見過這兩部書的讀者並不多,故一直未見針對兩書的討論。

透過搜尋,還是找到一些線索,臉書「Nga Ying Wong Luk」先生,藏有由「周君」所撰《歷劫花》一書,他以上述訪問為基準,並依倪匡自述《歷劫花》是他第一部改編成電影的小說為據,將電影與小說進行比較,發現無論是男女主角名字,抑或故事內容都大致相同,由此推斷周君即倪匡的另一筆名。詳情見「Nga Ying Wong Luk」臉書貼文。先不論這項假說是否正確,首映於1963年的《歷劫花》並不是倪匡第一部改編成電影的小說,早在1961年即上映倪匡小說同名電影《仙笛神龍》。再者,《歷劫花》電影廣告,編劇一欄為「朱克.何愉」,未標註倪匡的名字,不禁引人質疑周君的《歷劫花》,會否是另一作者所撰的同名小說。實際上,這樣的例子並不少見,如卜少夫和江之南都同樣撰有《人在江湖》一書,甚至三毫子小說系列──「環球小說叢」創刊號,即鄭慧所撰《歷劫奇花》,與周君《歷劫花》也只有一字之差。

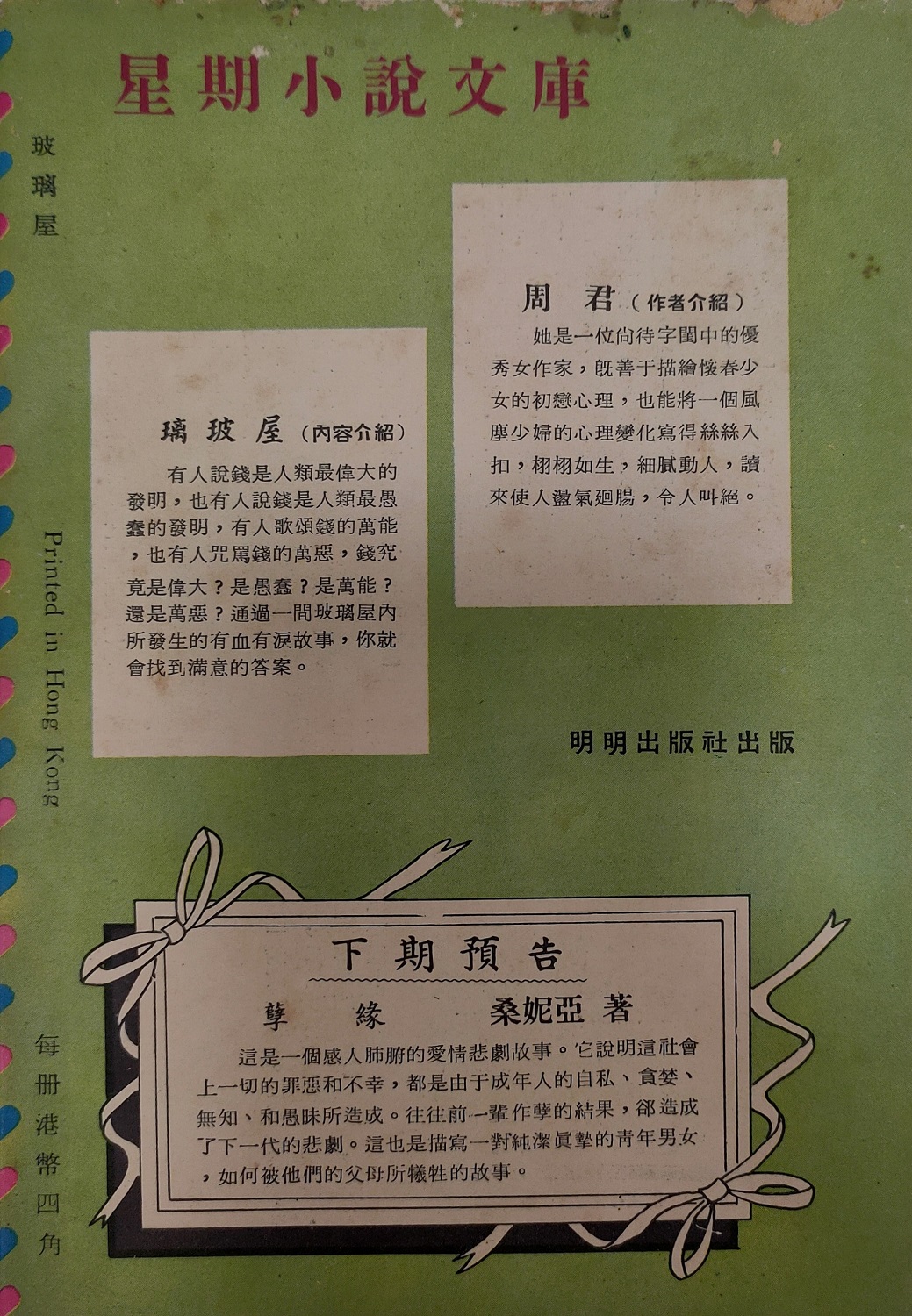

既然《歷劫花》有同書名的可能,那麼書中又是怎樣介紹周君的呢?據《歷劫花》與《玻璃屋》後封「作者介紹」,述及「她是一位尚待字閨中的優秀女作家,既善于描繪懷春少女的初戀心理,也能將一個風塵少婦的心理變化寫得絲絲入扣,栩栩如生,細膩動人,讀來使人蕩氣迴腸,令人叫絕」。雖然作者簡介中,提及周君是一名女作家,但也不能盡信,要知道出版社編造作者來歷,以男化女,製造神秘感的情況,在六十年代並不少見,尤其女性自帶溫柔細膩、體貼、感情豐富的刻板印象,讓他們在撰寫愛情小說,回應來函時,更能取信讀者。

因此,不難理解為何陳文統(即梁羽生)要以「李夫人」自稱,在《新晚報》副刊「下午茶座」主持「李夫人信箱」了。就連文壇前輩慕容羽軍,在他與夫人雲碧琳組稿出版的《現代文庫》中,也曾「故意採用一个女性化的笔名」,化作「夏敏芙」撰寫《情潮》一書。該書後封「作者簡介」寫道:「夏敏芙小姐,戰後留居巴黎,專攻美學,是中國青年女子研究此項學問少數人之一……書中流露深摯感人的情韻,她以美學態度,檢視現實問題,是今日文藝作品不可多得之偉構」。有趣的是,書中除作者簡介外,還附上夏敏芙之畫像,藉此取信讀者,可見出版社自身說明也不一定可信。

那麼周君究竟是否倪匡的筆名呢?這就有必要重讀他在訪談中所說的話了。上述〈倪匡創作五十年〉訪談中,提及他曾以「倪裳」的筆名撰寫《玫瑰紅》、《玻璃屋》、《歷劫花》三部四毫子小說,筆者手上正好有這三部書,其中《玫瑰紅》確實署名「倪裳」,但另兩本與口述相同書名的《歷劫花》和《玻璃屋》則署名「周君」。如果說一本書的書名相同,那確實有不同著者相同書名的可能,但要兩本書名均與倪匡回憶一致,又剛好由同一作家──「周君」所撰,出版年份亦與《玫瑰紅》相近,性質還要同為四毫子小說,不禁讓人相信,「周君」即是倪匡另一筆名。

至於為何會出現《歷劫花》與《玻璃屋》書名相同,署名卻是「周君」而非「倪裳」的情況,實際與記憶的盲點相關。倪匡曾表明他「用過很多筆名,最出名的便是『倪匡』。取這筆名,倪是我的本姓,至於『匡』字,是我隨手翻開《辭海》,第一個看到甚麼字便用甚麼字了,沒有特別意思的……這些筆名,全都是隨意地想出來的,又多又雜,有一些現在你拿回來問我,我都未必記得了」。倪匡的筆名大多是隨想取用,沒有特殊義涵,正如他所說「又多又雜」,有些甚至都忘了,故才會在半個世紀後的口述回憶里,將原本筆名為「周君」的《歷劫花》和《玻璃屋》,誤記為最早撰寫四毫子小說時所用的「倪裳」,正如他記錯《歷劫花》為他第一部改編成電影的小說一樣,資訊大半正確,但細節卻因時間因素,記不清而有所出入。

翻閱三冊出版資料,可知倪匡(倪裳)的《玫瑰紅》出版於1962年5月30日,由環球圖書雜誌出版社出版,為環球文庫61號,而周君的《歷劫花》和《玻璃屋》則由與《明報》關係密切的明明出版社,出版於1962年9月、10月,為星期小說文庫28、33號。三冊出版時間與性質(同為四毫子小說)相近,怪不得倪匡會把「倪裳」,誤記成《歷劫花》和《玻璃屋》的筆名了。

綜上所述,大致可以確定「周君」即是倪匡的另一筆名,由於《歷劫花》和《玻璃屋》距今也一甲子,自然罕見,讀者多未見過,故將故事簡述說如下。

《玻璃屋》講述林錦明與燕棠的愛情故事,文中先以男主同事,時常竊竊私語「玻璃屋」,卻從不告知他,哪究竟是甚麼地方,勾起讀者的好奇,再慢慢帶入女主燕棠的出現。燕棠是林錦明對屋鄰居,早在半年前搬入,林錦明即對她一見傾心,在一次工作時,看見燕棠從車上走出,男主鼓起勇氣,想約她看電影,一路跟隨,進入一處場所,侍應帶他進入房間,只見「房間不大,冷氣習習,一張床,一張沙發……令小林感到奇怪的,則是這一間房間的四壁,全都裝着極大的鏡子」。原來,所謂的「玻璃屋」就是妓院,而燕棠的工作即是應召女郎。

然而,這並未讓林錦明放棄追求,反而陷入一種癡迷,不願燕棠再被其他男人所擁有。燕棠也在一次次接觸中,逐漸對男主產生好感,其中一段描寫她心理變化,頗值得一讀,她「望着篏在墻上的鏡子。鏡子的相互反射中,出現了無數的身影,她感到自己也變成了無數個,相互糾纏,又一個一個地合併,但最後,卻剩下了兩個,這兩個,是再也沒有法子合而為一的了。一個,是現實中的她。一個,是幻夢中的她」。正當讀者以為燕棠會洗盡鉛華,在現實和愛情的掙扎裡,與錦明共結連理時,故事卻往另一方向前進。燕棠為了不影響錦明前程(錦明之前為去玻璃屋已挪用公款,被辭退),無聲無息搬離住所,兩人就此失聯,直到半年後的舞會,才發現燕棠已成富家公子梁明燊的未婚妻,即將遠嫁南洋,錦明原想把玻璃屋的事情,告知梁明燊,讓燕棠得以留在香港,但為了她的幸福,最終選擇放棄。或許燕棠「那一對大眼睛中……異乎尋常的憂鬱」永遠都不會消失,但總比留在香港好,「別了,愛人。林錦明喃喃地唸着」。

雖說《玻璃屋》是一部悲傷的愛情故事,但故事核心無處不透露着金錢與低下階層的苦楚,正如文中所說「人類常嘲笑蠶兒的作繭自縛,但是,自稱為『萬物之靈』的人,又何嘗不是被自己所發明的金錢緊緊地束縛住,而且束縛得那樣地緊?試問,世界上有那一個人能夠逃脫金錢的束縛?」,就連後封故事簡介也這樣寫道「有人歌頌錢的萬能,也有人咒罵錢的萬惡,錢究竟是偉大?是愚蠢?是萬能?還是萬惡?通過一間玻璃屋內所發生的有血有淚故事,你就會找到滿意的答案」。

相對《玻璃屋》故事的曲折,《歷劫花》反倒較為簡易俗套,書中唐大鈞與小萍是青梅竹馬的同鄉親屬,在日軍入侵時,逃難至香港,而後失去聯繫,直至遇見同鄉徐伯才得知她的消息。原來,小萍當年被黑道勢力虎二爺擄走,今已成交際花,往後故事發展則圍繞在兩人相認,並與虎二爺鬥智鬥勇上,正如后封故事介紹所說,「一對青梅竹馬的少年男女經過十餘年的別離又重逢了……終於,她年輕時的情人,勇敢地拯救她,經過一場生死的大決鬥,雙雙掙脫這黑社會的枷鎖」。

事實上,倪匡這兩部小說,除了偶有佳句外,無論是故事內容或寫作手法,均不算高明,但兩書不約而同,以低下階層為對象,或與倪匡自身經歷相關。他從大陸逃難至港,路上的艱辛可想而知,來港後,又因「一無學歷,二不懂廣東話,三不懂英文,完全沒工作,唯有去幹最基本的雜工粗活了」,想必曾見過不少貧苦民眾的心酸,加上自身的經歷,則不難明白為何這兩部小說都會以窮苦人物為主角了。

另小說中也多次強調金錢的作用,如《玻璃屋》,就提到「誰統治着世界……錢!」。至於《歷劫花》,小萍與大鈞相認後,在回去以往住處的木屋區時,發現該處已成高級住宅區,「他們望着又一村的高貴住宅區發怔……再向馬路另一邊望去,徙置區的貧民住宅,顯得極為凌亂和嘈雜。他們感到在這個社會裏,似乎有着一堵無形的高墻,將有錢的人和貧民之間劃分得清清楚楚」。雖然《歷劫花》與《玻璃屋》並不是甚麼高深的文學作品,只是當時流行的娛人愛情小說,但在愛情的框架下,卻處處透露着倪匡對當時社會的觀感與想法,值得細細品讀。

筆者翻查所藏「環球文庫」與「星期小說文庫」,發現署名倪裳或周君者,唯以上三部小說,至於文庫裡是否還藏有其他倪匡化名的著作,只能待他日探求了。

謹以此文獻給倪匡先生,感謝他豐富了我的中學生涯,讓我愛上閱讀。

good

這些小說,不一能閱畢則棄,閱畢則棄或即棄,是現今個別人士的說法而已。應是輾轉傳看的情況較多,至殘殘舊舊才棄。