圖文/黃峪

2021年5月21日,香港藝術館及法國龐比度中心聯合籌辦的法國超現實主義作品展在香港藝術博物館開幕。今日雖然酷熱天氣警告,豔陽之下從中間道走到藝術館,地表熱氣已經蒸騰。10點入場,卻已經有十多人在前面排隊等候。可見港人對藝術之熱愛。

位處於香港藝術博物館二樓的展覽,中文標題為《超現實之外:巴黎龐比度中心藏品展》,英文標題為Mythologies: Surrealism and Beyond-Masterpieces from Centre Pompidou。值得玩味的是,中文標題裡面卻把點題的「神話」二字輕輕帶過了。

在討論神話(Mythologies)的現實與哲學意義之前,首先讓我們來看看甚麼是「超現實主義」。1924年,法國詩人安德列.布勒東(André Breton)發表《超現實主義宣言》(Surrealist Manifesto),作此定義:「超現實主義:純粹心靈的無意識行為,透過話語、文字或其他任何方式,表達真正的思想運作,掙脫理性的桎梏,免除美學或道德顧忌。」巴黎成為超現實主義藝術的發源地,也催生了現代工業社會中的新神話。布勒東組織的兩次展覽《超現實主義的最初文本》、《超現實主義1947》先後於第二次世界大戰期間及戰後舉行。而希臘羅馬神話正是以布勒東為首的超現實主義藝術家創作的主要靈感來源。比如馬克斯.恩斯特(Max Ernst)以希臘神話中的怪物奇美拉(Chimera)為主題作畫,此怪物是大地女神蓋婭(Gia)的後裔,有獅子的頭,山羊的身體,蛇的尾巴,與大自然緊密相關,既代表了一切生命的起源,也代表着非理性的力量。

而希臘神話中極為重要的牛頭怪「米諾托」(Minotaur),更成為超現實主義的象徵。牛頭怪是米諾斯國王妻子帕西菲在海神波塞冬的詛咒之下,愛上一頭純白公牛並與之交合而誕下的產物,被禁錮在地下迷宮(Labyrinth)中,後來被希臘英雄底修斯(Theseus)殺死。1933年在瑞士出版的超現實主義雜誌正以《牛頭怪》為刊名,首期刊物還得到畢卡索設計封面。安德列.馬松(André Masson)在1938年創作的油畫《迷宮》(The Labyrinth)也以此神話故事作為藍本。

公牛在希臘神話乃至西方文明中有非常特別的地位。眾神領袖宙斯在人間的化身之一,就是公牛。這頭公牛曾經把亞洲的腓尼基公主歐羅巴(Europa)誘騙到克裡特島,還和她在那裡生下三個兒子,後來克裡特島所屬的大陸就以歐羅巴為名,歐洲(Europe)也由此得名。另外一個神話故事中,一頭公牛色魯斯(Cerus)性情狂野而力大無比,摧毀了村莊裡的一切,無人可擋。直到有一天,色魯斯在村莊附近的草地上採摘鮮花,遇到了春天女神珀耳塞福涅。溫柔的女神用愛情將其馴服,還騎着它跑過村莊,令萬物回春,植物開花。春天女神在秋季會返回哈迪斯,公牛色魯斯回到天空,成為金牛座。在星座象徵之外,公牛也具有重要考古學意義。今年三月,希臘南部下大雨,考古學家發現了一座古時的銅制公牛像,文化部門表明這座銅像應該是三千年前古奧林匹亞人用來供奉宙斯的。

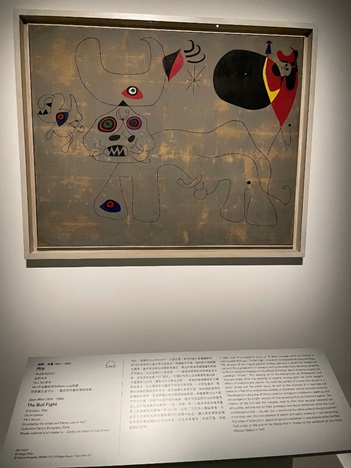

這場超現實主義作品展的宣傳海報選用了胡安∙米羅(Joan Miró)的《鬥牛》(The Bull Fight),佔據畫布中心大部分面積的,是簡單線條二維構圖的公牛,眼睛通紅巨大,牙齒尖利漆黑,嘴邊長着虎須,牛角巨大無比,而鬥牛士卻被拱到了畫面的右上角,嘴唇緊閉,雙眼看天,似乎不再努力抗爭,甚至還可能已經死去。人牛之間的力量完全失衡,而牛所代表的令人臣服傾倒的非理性與無意識,則在牛眼中向觀眾展示無遺。

展覽中還有一幅法蘭西斯.畢卡比亞(Francis Picabia)的作品《金牛犢的崇拜》(Worship of the Golden Calf),牛頭人身彪悍直立,裹着一條藍色大圍巾,遮住右肩。畫面下方有七隻手臂,手指或彎曲用力,或徑直朝天,作呼告祈求手勢,也許是暗示着人類的七宗罪——傲慢、貪婪、色欲、嫉妒、暴食、憤怒以及怠惰。在希伯來聖經和古蘭經中,都有記載“金牛犢的罪”的故事,先知摩西上西奈山領受十誡時,摩西的弟弟亞倫為了取悅以色列人而製造了金牛犢。現在美國華爾街的標誌雕塑銅制公牛,更加是股票牛市的象徵。

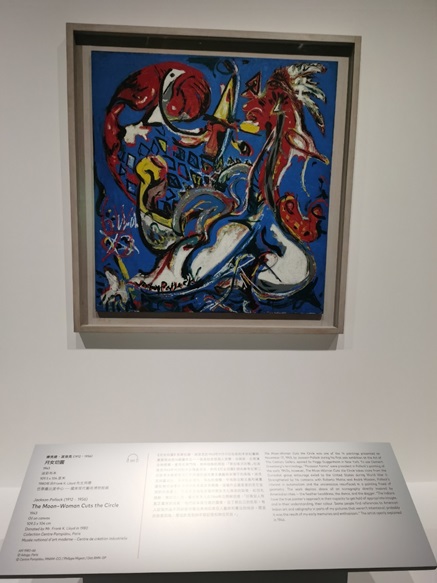

兩次世界大戰之間,不少超現實主義藝術者流亡美國,借鑒並開拓新的神話。其中代表人物為傑克遜.波洛克(Jackson Pollock)。他取材印第安神話,創作了油畫《月女切圓》(The Moon-Woman Cuts the Circle),筆觸粗放,取色大膽,構圖動感,畫面中的月女頭戴印第安羽冠,手揮利刃,把圓形切砍得七零八落。

1942年,布勒東策劃主辦《超現實主義最初文本》,在展覽圖錄中寫道:

超現實主義嘗試重返人類最久遠的傳統,於原始人而言,藝術總是超越所謂的「真實」──一個傳統的,人們隨意定義的概念。超現實主義者特別欣賞原住民創作的「物件」,尤其是來自西北太平洋、普韋布洛、新幾內亞、新愛爾蘭、馬克薩斯群島等地的原住民。

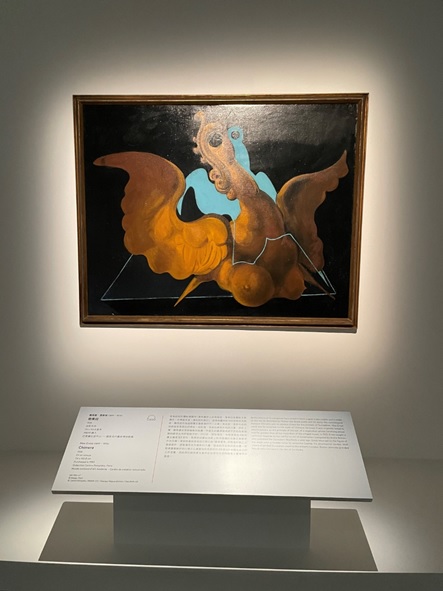

1947年,布勒東舉辦的《超現實主義1947》,宣告超現實主義運動回歸歐洲,其中首次展出傑克.埃勞(Jacques Hérold)的雕塑作品《大透明者》(The Grand Transparent),其中混雜了法國作家維克多.雨果(Victor Hugo)對詩人、藝術家和外星生物的想像構建而成,可見此時的超現實主義已經汲取了科幻元素。而神話母題,仍然突出。在維克多.布羅納(Victor Brauner)的油畫作品《神話之母》(The Mother of Myths)中,外框是一頭橙棕色的動物,乍看去有點像卡通人物佩佩豬(Peppa Pig),而畫框裡面的不同動物圖形疊加,其上是頭部藍紫,形如滿月,裸體豐腴,四肢舒展的女性形象。這張油畫似乎有奇美拉的影子,但筆觸卻稚嫩猶如洞穴壁畫,讓觀眾不免聯想到最為本初的藝術形態。

距1924年超現實主義在巴黎誕生至今,已近百年。今日我們再看這些藝術作品,立場語境都已和當年的歐洲完全不同,但每個現代人的生存危機感,仍未遠離。五六十年代以來,大眾媒體技術無遠弗屆,影響深遠。羅蘭巴特(Roland Barthes)在1957年出版《神話學》(Mythologies)一書,收入他為文學月刊寫的「本月神話」專欄文章五十三篇,討論第二次世界大戰後的十年間大眾文化的大爆炸──雜誌、電影、廣播、電視等媒體普及。在那之後,尚.波德里亞(Jean Baudrillard)理論中描畫的擬像(Simulacra)已經成為我們生活中的超級現實(hyperreality)。我們生活在景觀社會之中,也無法避免成為別人的景觀。在這擬像和媒介權力橫行的殘酷現實中,任何人都沒法逃離「困獸」般的處境。韓秉哲在《倦怠社會》(Müdigkeitsgesellschaft)一書的前言中,也借用希臘神話中的普羅米修士,展示了當代社會中每個人自我剝削狀態中的麻木與倦怠:「肝臟自身並無痛覺,而由此導致的疼痛感即是倦怠感(Müdigkeit)。普羅米修士作為自我剝削式主體被一種永無止境的倦怠感攫住。」 神話,與其說是我們逃離現實的方式,還不如說是我們理解接受現實的說辭。本次策展人戴迪亞.歐登傑(Didier Ottinger)如是說:「對我而言,希臘神話中薛西弗斯的故事是當今處境的最佳寫照──無知與傲慢使歷史不斷重演。然而,我們應當謹記:進步是一個源源不斷的發展,而個中的道路比目標自身更為重要。」

在這樣一個需求「內卷」而渴望「躺平」的時代,我們是否還能找到自己內心如同金牛犢一般最為鮮活的欲望?而色魯斯公牛一樣的狂野情緒,是否會席捲每個人的內心,但我們是否又總是被自己壓制而不動聲色繼續前行?如果說生活是未來的歷史,藝術是時間的戰績。那麼,原初的神話,是否又可以讓我們超越庸常瑣碎的現實?