當我在「活化廳」推動「藝術家駐場計劃」或一些海外交流時,很多時會遇上以下幾種批評:

批評一:社區裡本身已有很多有意思的事情,街坊也缺乏資源和平台去展示他們的創作,為甚麼還在外面邀請藝術家來展示他們的藝術,而不是街坊本身的藝術?

批評二:香港社會本身的問題已夠多,為甚麼不集中處理本地的事情,而去找外面的問題帶進來討論?

批評三: 「社區藝術」需要的是持續建立,藝術家駐場只是短時間投入的空降計劃,若藝術家與社區之間沒有累積的脈絡關係就說來實驗些甚麼,然後又跑去別的社區試驗另些事情,是否另一種新自由主義式的文化殖民?

首先說,這些批評,我其實很大程度些都認同。我認為當中觀點都準確點出藝術家在社區進行短暫的、實驗性的計劃時所需要面對的倫理問題。因此,其實「藝術家駐場」不是「活化廳」所關注的重點,這些計劃從來是旁枝。「深耕社區,落地生根」從來才應是「社區藝術」的重點。

不過,那又不是指「藝術家駐場」不值得做,只是不應是重點。與此同時,這計劃今天出版成書,還出版到第二冊,又有其獨特原因。首先,「社區藝術」,就我所理解,如批評一所指,很對,是應以在裡頭生活的街坊為先。但「活化廳」的實踐有點與一般的「社區藝術」不同,「活化廳」這事情,本來就有點空降,「活化廳」的藝術家本身不是生活在社區裡,而是帶著一些正在思考的問題,自發的弄了這空間,而且這是「藝發局」的官方資源,遇上我們這些已建立一定名聲,並被給予某種特權的藝術家,把這社區美學實驗帶進來。因此,藝術家的新嘗試,到社區碰撞出甚麼故事、甚麼點子與靈感?其實是此平台本身的一個特性。(但要注意的是「活化廳」同時也將很強烈的批判意識帶到日常的實踐,主線裡,街坊的權利仍是至關重要的。我們也將社區的問題帶到政治性的對立矛盾面,這才不致讓我們的存在,在社區裡變得太危險。這也就是以我理解許煜說我們「反藝術」[1]的原因。)

一般的「社區藝術」,受眾的權利是重要的,無論作為藝術的對象,又或過程裡的參與者。但藝術家的自我,一定程度是被需要放低的,因此美學的獨特性如何在這框架內發揮?這是很難處理的問題。是應放下自我,還是隱藏在過程中?有沒有介乎兩者之間?就如和街坊在社區裡畫壁畫,建制政黨或無政府主義者都可運用這方法,但所建立的意識就要不一樣。街坊作為主體,抑或是讓藝術家完成其自我?還是藝術家與街坊都有平等對話、分享的可能?(活化廳所思考的所謂互為活化的關係)平等對話,而又尊重彼此,讓社區裡有藝術,藝術裡有社區,這其實是我們都很需要學習的事。

批評二,所指的是我們應否集中精力,先去處理本地的問題?這點我亦十分認同。香港的社會問題的確已夠多,若論先後,無疑我認為確應本土優先,但又是否要完全將自己社區以外,又或香港以外的問題都不納入我們的視野?我覺得保持開放去接受新事物,這種認知的態度仍是重要的。這也可能是其中一種讓運動有辦法持續、保持活力的方法。就像若行動者只聚焦在香港的社會問題,我們很快就會因這城的種種困境而患上「抗爭近視」,偶爾向外參照,一方面是經驗對照,思考別的的可能性,另也可建立對外連結。有時突破一時一地的問題,就靠外來延伸的一些影響,如八九民運有影響到東歐,太陽花學運又影響到雨傘運動,都在互相呼應吧。再者,放大一點看,本土問題很多時並不太本土,香港是國際金融中心,非完全封閉極權,卻又不全然開放民主,貧富極為不均為世界數一數二,而政府卻幾乎面對零壓力去干預制衡,簡單說就是新自由主義的天堂,全球資本帝國的最前端。所以,今天我們的遭遇,既是本土的,也是全球的,既是當下的,也是歷史的。這地的抵抗不止是香港人的故事,也為其他可能面對相近處境的地方樹立參照。此視野其實也是一種回饋,說到底香港有四千億的海外投資,不斷地參與到剥削其他地區的底層民眾,而我們都是共犯呢。

批評三,指向的是「社區藝術」的最關鍵問題──「持續的累積」。持續,不但是「社區藝術」的意義討論,也是對應著今天新自由主義的藝術生產邏輯下,必要問自己的一個倫理問題。

若沒有持續,為甚麼仍做?好心,善心其實並不足夠呢。近年,香港的「社區藝術」與社區運動正發展得熱烘烘,一方面是城市發展的急速且劇烈,及至接連發生的社區保育運動,雨傘運動後又說要「傘落社區創新天」[2]。但與此同時,愈來愈多的地產商,企業在這藝術產業化的年代投放更大規模的資本,很多的基金贊助,很多的展出平台,人流如鯽的觀眾,連帶提升了周邊地產與產業的價值種種。因此,我們需在這些「機會」前思考一下,面對這些藝術資本的來臨,我們可如何從這些文化生產的體制中定位到自主的可能?還是借這些平台,提供某些資源,去促發另些更持續的事情發生?或我們應持更激進的態度,杯葛這類收編治理?

當中的倫理需要我們認真討論。當藝術家走進社區時,可以建立到的會是甚麼?應持一怎樣的態度才能確保我們做的「社區藝術」,最終不是白做一場,或更差勁地是還被吸納到成為我們本來要抵抗的敵人?拿人家資源時,持守的底線是甚麼?

「社區藝術」,一個含糊模糊的字眼

就有關「社區藝術」,首先,我還是不得不提,這詞差不多是個空洞的能指。若不連繫到地方的脈絡背景,這字眼指涉的範圍實在很大。若就香港的脈絡背景,首先我們應如何理解「社區」?

「社區」的英譯「Community」的詞源是拉丁文的 Communis,意即伴侶或共同關係和感情[3],跟溝通 (Communicate) 和共同(Common)同源。Community 也可譯作,社群或共同體,所以,Community art 裡,「共同」和「溝通」的對象是誰? 是藝術家?還是社區裡的街坊?還是藝術家與街坊也可能面對的共同處境?「共同」的基礎是甚麼?能彼此「溝通」對話的又是甚麼?

廣東話裡的街坊,就正近於由英語的Community與Neighborhood兩者結合的一個在地的概念。街是街道,坊是人們生活和工作的場所,街坊就是人與生活空間裡組成的網絡,彼此有互相依存、信賴、在街頭巷尾守望相助的可能。但街坊的關係亦是自主、自發形成的(比如我們類比香港早期的「街坊福利會」是一種殖民時期,由民眾自發組織起來,提供低下層社會福利的組織),所以我們理解,街坊的生活是人情味、人性化、滿有溫情的,而這都往往是香港的「社區藝術」實踐所關注和展現出來的一面。

不過,「社區網絡不是溫暖牌」[4],因為每位街坊實際上都來自不同的背景,才性與價值觀都可以十分迴異。但若然遵循主流社會那層級分明,由金錢建立起共同發奮目標的體制,正正是我們今天面對的問題所在,那街坊們可如何放低差異,生活在一起?社區工作裡,很多時遇上的不是溫馨浪漫,而是人與人的沖突、矛盾和意見紛陳,但把大家綑「在一起」的會是甚麼?那就是究竟「社區藝術」能經營甚麼?建立甚麼?意識到壓迫的源頭,其實就是找出對立面的意義。

那麼,大家是否童話地相親相愛從無齟齬呢?或生活中沒有了對方就會呼天搶地?絕對不是。然而,這種空間所蘊釀的生活模式又代表著一種安全感與熟悉感,一種雖然面對變化但又能自我掌握的感覺,而這種感覺會讓人較容易釋出善意(或較不傾向釋出惡意),因而令整個社區生活的普遍氣氛都較為輕鬆。……你以為這當中真的沒有發生過空間衝突嗎?然而,當大家都要生存,就自然會慢慢觀察其他人的需求而調節過來,共同使用空間。這才是社區網絡最有趣而積極的一面。[5]

藝術/非藝術

另一點很難處理的問題是「藝術」。是不是藝術?又或怎樣衡量,如何去評論,夠不夠好的藝術?

首先這詞的複雜,又是再一步指向另一無底深淵,難以落地的論爭。為甚麼?於我而言,今天「藝術」這字眼已不是說其本身有何實質定義,而是甚麼人把握了資本與話語權就能為之在社會上普遍下定義。我所指的「藝術」,不一定是你所理解的「藝術」,這又變了一個空洞的能指。但這是否表示,我們又要放棄「藝術」?不然,我們如何把握「藝術」對自己的意義?這仍是重要的。簡單來說,創作者自身如何理解,我覺得比單單去討論某事物是否「藝術」來得實在,這比虛無主義、唯名論的觀點,具更積極意義吧。確實,「藝術」有時負擔的意義太重,我有時乾脆理解為──「每個人的基本表達權利」,即把自己的故事、感受、言說給大眾的權利。特別是在如香港這文化資源都給精英所壟斷的城市時,創造每把獨特和差異的聲音,怎非一件政治性的事情?

當然,這也聯繫到,「藝術」在當中創造了甚麼的討論。若談論到這問題,我們或可嘗試將問題這連繫到「創造感知」[6]。美學,在原初的定義,無關美,它其實是指感知的科學。創造感知的場域也是美學的場域,而美學也是人與人之間的連結,指向政治的場域。因此,無論這實踐是藝術還是社會行動,或常被定義為社會服務?過程產生了甚麼對話,甚麼感受?與當中如何解放個體的自由相關。

概括而言,我會將社區、藝術與抗爭歸進三種向度。第一點是「對話性」,是創造人與人之間的感知對話。其二是「衝撞性」,從現實的框架生產突破壓抑的想像。第三種是「能動性」,這一層次上的實踐,不是一種姿態性的展示,而更像是「讓生活成為形式」,是藝術家的生命故事,在生活實踐裡展示生命的韌性本身。[7] 以上三點我都相信是相對於客觀的理性分析,美學所能建構的一些可能性。補充說,在運動裡,我們常主張「快樂抗爭」,這本不關乎於快樂/不快樂,有趣/不有趣,而是想將抗爭指向內在感受的創造與表達,而這事情的價值,又會聯繫到抗爭本身。「快樂抗爭」本身並無具體的他者對象,像修行,是先對內建立,再向外影響別人。

……更重要的是,這種審美型的快樂抗爭,可說補足或凸顯出舊式政治的不足。所謂『不足』,是指大多數政治爭議,無法單靠理性數據和道德堅持解決,前者通常陷於正反兩方專家各自提出資料數據而相爭不下的窘境,後者則面對價值多元論的衝擊而捉襟見肘。在上述背景下,快樂抗爭的審美轉向有效擴充爭戰的範圍,讓人以審美方式填充、切入和衝擊那一理性與道德俱相爭不下的裂縫和空白。即在理性和道德之外,為那一尚未實現、正在爭議的訴求式願景,引發和創造為豐魅、立體多重、美好與深刻的想像和感受。[8]

行動主義

社區營造的本質是社區培力和維權。[9]

在一個階級/階層分化的社區,社區成員名義上是平等的,人人享有當家做主的政治權利,但由於經濟地位不平等,政治平等和民主參與只能是一句空話。……遺憾的是,中國國內學習台灣社區營造,抽離了其社會運動的內核,刻意迴避階級問題,不去試圖改變政治經濟體制和權力結構,而是採取文化建構的路徑,試圖通過一些文化娛樂活動消弭社區成員之間的隔閡。這種取巧的做法,也是掩耳盜鈴的做法,注定不能帶來根本的改變。[10]

如前述,假如藝術是感知的場域;社區是人與生活、在空間維度上的場域;那行動主義觸及的就是政治行動的場域。這裡指的「政治」,是施密特(Carl Schmitt)所討論的「政治」,指向那具對立、敵我意識的「政治」[11],而行動亦應對應這意識。

正如,社區與藝術,處理的是不同層面、不同場域的問題,但最終必觸及到權益的問題。比如說,一些社區保育運動,爭取的若不是只要求保留那建築的外殼與否,又或爭取合理賠償的問題,(雖然我們多年來連這基本人權也需花盡氣力的爭取)但最終要面對的,還是居民權利的賦予及維權層面的問題。因此,行動主義與社區、藝術兩者最後定必關鍵地結合起來,談社區,並以藝術的方法,最終還是以結合直接行動的抗爭,因為三者其實都指向權力體制對個體的壓迫及其反饋。

但若談到這裡,我希望多延伸兩點關注:其一,行動抵抗的對象?我們能夠清晰定位嗎?其二,有沒有一種能持續在生活中抵抗的方式,若不只是媒體動員與姿態表述?

有關對象,我們需思考到,今天的社會結構已將我們設計成共犯,剥削工人的不止是資本家,也關連到消費者,因為消費者購買產品,資本家的投資才構成營利。因此,像柄谷行人(Kojin Karatani)的主張就是將社會運動定位成兩種,「內在的」和「超越的」。前者是在既有體制內進行制衡,如組織工會以抵抗資本家,後者是創立脫離資本主義或國家體制的共同體運動,由民眾組成相互協作、平等參與的自發組織,如合作社、社區貨幣等實踐。[12]

而階級的理解對比傳統馬克思主義者對無產階級的定義亦有所擴闊,像哈特和內格里在他們出版的《帝國》中描述的「諸眾」,正正期望指出一種新自由主義下,對抗全球資本帝國的霸權的新型態階級、新的抗爭主體,並預言這將如幽靈般出現,發動社會變革[13]。全球資本、官商勾結的結構下,帝國下的群眾,無分小商戶或工人、業主或是底層的無家者、家庭主婦還是麻甩佬,都是帝國下的「諸眾」,要抵抗的不一定是中共或香港政府,敵人也不是制度裡的某個人,無論是梁振英或李嘉誠,重要的是「諸眾」所抵抗的,最終應構成對立意識的行動,過程與手段也同樣重要。[14]

因為推動行動者起來的,往往是某種共同的感受、共同的意識,以及由參與而喚發出來一種共同體的感覺。在共同體之中,「我們」共同分享著那不公正、寃屈、羞辱,也分享著同一種道德觀念。[15]

第二點,甚麼是抵抗行動?我們能否想像另一種經濟,或改變我們的生活方式和態度,身體力行,以作為抵抗行動?書中的個案,不是單單表態、動員、發聲,這或都只是景觀性,如何將理念落實到生活?將那具政治的意識,結合到抵抗的生活和經濟型態?自主經濟不單指有往有來的交易,更是想像獨立於市場外,持之以恆的民主實踐。不是消費性,不是姿態性,交換的不一定是貨物與金錢,也可以是文化意義、情感價值上的交流,以及基於抵抗那壓迫人們的對象,從而建立群體的共識和信念,自我組織起來的實踐。如「禮物經濟」[16]的概念,創造那維繫互助、互惠、「共同」的平台。

(隨之而)出現的是一個被稱作「共(common)」的廣大的心領域:共用的知識和新的交流與合作的形式。非物質生產的產品不是物體而是新的社會或者說個人間的關係;非物質生產是生命政治的,(對)社會生活的生產。[17]

個案

盧樂謙在這計劃提出「社區運動會」的方案。他在計劃裡嘗試以他在「香港故事館」實踐--「由下而上」的民主參與,運用到策劃這社區運動會。從觀察社區,到一步步組織街坊的參與和討論,由社區的視角得出不同運動項目的提案,再在區內不同空間實踐,展示到自發運用社區空間的可能性。謙在分享裡提到,「藝術能否解決問題?」這問題又指向藝術若非如社會福利般具功能性,它能解決的是甚麼層面的事情?

梁志剛從permaculture的主張出發,思考如何以可持續的方法解決問題,我們也不妨理解這是一種藝術上的創造吧。他在這計劃中開展了油麻地區的「社區種植計劃」。Michael本身是油麻地街坊,雖然他不算是土生土長,但能夠從與街坊的日常交往中,加入到他們的參與。而書中一定篇幅,考察一位在天橋底種植的無家者--「芒果王」,他的實踐又正正呼應permaculture的永續理念,「社區種植計劃」從知識生產,考察性的定位,到聚焦於「芒果王」的田野考察,比對自主生活的實踐,與「社區藝術」的姿態性,與及是否能轉化落實的空洞;藝術與政治、知識生產之間,身體力行地落實到生活似乎是最有力的抵抗方式。

何穎雅與Fotini LAZARIDOU-HATZIGOGA 也是從田野考察的角度出發。從08年京奧後在北京的胡同裡營辦「家作坊」HomShop的實踐,對照中國大陸裡藝術行動主義的不可能性,同樣面對著相近的極權體制、再殖民壓迫的香港,這裡的每個人,無論是藝術家或街坊,又或是不斷反省的行動者,相聚在油麻地旺角--這世界上城市密度數一數二、資訊與人的交匯都嚴重過盛的時空時,四個組織裡的成員,分別如何去思考,結合藝術、社區與抗爭,由最底層街坊一點一點的積累起抵抗?到最後又會否如雲霧般轉化成雨水,落到地面上,觸發質性上的改變?

吉隆坡的「茨廠街社區藝術計劃」,面對同樣是新自由主義下,官商合謀的發展主義。茨廠街社區,受到興建地鐵網絡的威脅,不單社區內標誌著吉隆坡城市化起點的歷史建築將一步步被拆毀,更進一步是區內的基層生活形態--攤販、小食檔、底層勞工等,將面對進一步被邊緣化的危險。同樣面對後殖民下、民主制度不甚健全的處境,「社區藝術」如何在計劃裡變成一種拉動「諸眾」的力量,建立以社區保育為主幹的城市運動?

台灣藝術家高俊宏的計劃「尋找那位女士」,是他的東亞藝術行動與空間抗爭的田野考察研究的一部份。走出油麻地,他的計劃追訪觀塘的士紳化與因建築雙年展而啟動的民間杯葛戰。重演參展人被驅趕離場一幕,與追訪整個事件的前後因後果,不單映照香港這地面臨的困境,也是東亞地區各地的空間抗爭運動的一面鏡。另俊宏在書中亦貢獻了一篇文章〈在地是一面鏡子〉,提出使用「本土」與「在地」兩種概念的分野。正如香港的社區運動,抵抗的其實是全球化資本造成的單一化,「在地」作為行動的態度,是具階級型態的手段,也是目的。

小結:突破示威區?

最後,我還是希望指出,「社區藝術」需要「在地深耕」的必要性,否則行動主義都似乎傾向徒然。「活化廳」最終面臨的問題也是持續性,終究的問題是,藝發局對上海街這空間的理解就是一個「示威區」。

很多人問,藝發局的決定是否出於政治原因?我在此可替藝發局辯解,據我所知,在討論「活化廳」的續約決定時,並無聯繫到我們的計劃是否涉及敏感政治議題。「活化廳」不獲續約的真正原因──是藝發局覺得我們在油麻地4年是太長,應讓其他團體試試看[18]。這從表面看是行政決定,但若「社區藝術」都不能做到落地生根,那代表甚麼?為甚麼不讓民間藝團有此權利?所謂言論,創作自由只是虛假的表象,審查的不是制度,而是更上層的政策和權力壓制本身。上海街這空間其實是官方設計的特例,一個裡面做甚麼都可以的「示威區」,反正它們仍舊把握著99%資源,而他們樂意提供你餘下的1%,在「示威區」裡提出激進與批評的聲音,前提是資源不會持續,就不可能落地生根,也就是沒有進一步建立群眾主體的可能。

今天很多機構都推出「社區藝術」的資助,這將引領下一浪民間自主的發展?還是更大規模的整治收編?這情況下,「活化廳」所做的事,透過甚麼方法,能繼續找到累積、承傳?。我理解就是如何突破這示威區的方法。若一直在資助框架內,沒有對被同質化的質疑,生產的知識與美學,沒有管道流傳,或由別處再建立起,最終也不會使人更自主、自由,文化的根也不會承傳,只是很多很多的活動,配合不斷的勞勞碌碌,而最終都沒有將來吧。

抵抗,包括很多方面,但無論是動員、發聲、生產創造知識與手法,最終是否指向「政治的行動」?那還是重要的。像本書我特別邀請老B放在這書的文章〈藝術家可以在社區做什麼?〉正亦回應這些問題。藝術家的良好企圖,在這表相和諧,內裡充斥著極權與暴力的體制系統裡,沒考慮到階級意識形態,很容易就不自覺成了幫兇。我們將要問自己,首先是「可以做甚麼?」更還要具體地多行一步,去問我們的實踐,最終「能夠建立甚麼?抵抗甚麼?行動後反省了甚麼?」是否讓我們都一起走向那更平等、自由、互信、抵抗暴力與壓迫的理想?藝術若沒有指向這些價值,那似乎都只有永續地虛無的可能。

注釋:

[1]「活化廳是我所知的唯一能夠真正與社區展開互動的藝術組織,也是唯一一個在仕紳化猖獗的城市裡有意識地反美學的團體。」參見:許煜〈為甚麽我(們)要支持活化廳〉,香港獨立媒體, http://www.inmediahk.net/node/1019808 ,2013-12-17

[2] 「過去建築著現在與未來,所以問題是,如何去蕪存菁?發揚甚麼去除甚麼?新建的又是甚麼?以甚麼價值準則,去建立新的東西?目標不同,找的人會不同,做的事不同,須時也不同,僅此共勉。」 詳細請參考:李維怡,〈傘落社區創新天〉,《中大學生報》,2015年3月號

[3] 參見:國家教育研究院〈雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網〉, http://terms.naer.edu.tw/detail/1306740/

[4] 參見:李維怡,〈社區網絡不是溫暖牌〉, http://www.inmediahk.net/社區網絡:不是「溫暖牌」

[5] 同上。

[6] 這裡我參考了洪席耶(Jacques Rancière)對美學、藝術作為「感知的分佈」的觀點。另關於感知與解放的關係,可參看:「工人自我解放不是透過知識,因為這些工人完全了解自身的處境,但他們認為自己未必有能力去過另一種,不是被支配 的生活模式。自那刻開始,解放的目標,就是給予一種存在方式,一種感知方式,和一種認為自己完全是人類公民的思想方式。」〈Jacques Rancière 訪問: 解放是每一個人的事〉https://quasi-quasi.com/2012/03/06/

[7] 就以上三個面向,我曾於《活化廳駐場計劃2011-12》的序文中作闡釋。

[8] 詳見:陳景輝(2013)〈快樂抗爭,或政治生活的審美轉向〉,《草木皆兵》,紅出版(圓桌文化),p. 49

[9] 引自台灣學者夏鑄九教授,張慧鵬〈面對階級分化,「社區營造」還能走多遠?〉,破土工作室,http://groundbreaking.tw/wordpress/archives/506 (2015-7-23)

[10] 同上

[11] 「卡爾.施密特認為人類思想和活動的許多領域都被一種不可簡約的二元性結構化,道德關心善惡問題,美學關心美醜問題,經濟學關心贏利與否問題。而對於政治領域來說,『所有政治活動和政治動機所能歸結成的具體政治性劃分便是朋友和敵人的劃分』,換言之,敵友劃分即是政治領域具有標誌性的二元對立,這是使政治能夠區別於道德、美學與經濟的關鍵所在。……劃分敵友僅僅是出於政治的需要,確立出一個敵人的目的並不在於將其從肉體上徹底消滅,而在於抵抗敵人,權衡其力量,並且贏得一個共同的界限。」參見:Marktony,〈兩種敵人──讀施密特《政治的概念》〉,https://www.douban.com/group/topic/2274891/

[12] 「我認為運動可以分成兩種型態,一種是『內在的』,是在資本制的社會裡去抵抗,比如說勞工運動、政治運動,一般人認為的實踐是指這種體制內的運動,我認為這是必要的,但不會是最終目的;另一種是『超越的』,是脫離資本主義或國家的運動,例如消費生產合作社,一種非資本主義式的經濟活動,如果可以形成很多這樣的合作社,合作社之間創造地方的替代貨幣,便可脫離平常的資本主義經濟。如果只在『內在的』運動裡努力,資本和國家是不會被消滅的。這並不是說我們不要做內在的抗爭,只做超越的抗爭,兩邊都必須要同時進行才行,沒有好壞之分。」 參見:《破報》第678期,〈重新翻轉世界社會的結構──專訪東亞思想家柄谷行人〉

[13] Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude, New York: Penguin, 2004

[14] 就諸眾與階級的關係,可參看:「諸眾與階級的關係,應該從歷史的角度。是生產方式來決定階級向諸眾的改變。馬克思時候的工人階級還沒到後福特主義,今天馬克思所謂的階級已經變成了我們的諸眾,敵友關係沒有變化,敵人還是資本,但是資本發生了變化。今天資本主義生產目標不僅僅是商品還是知識, 以前是標準化的工人、商品和工廠,今天是非標準化的時代,很自然會產生新的主體,不是一個整體性的主體,而是諸眾。本來的組織結構已經過時了,多樣性、非標準化,我們應創造新的組織形式,鼓勵人與人交往、知識交換,而不能是政黨或傳統的公會。」〈潘毅對話奈格里:對「作為後工業化工廠的大都市」講座的幾點思考〉,破土工作室,2015-05-31

[15] 羅永生 (2014)《在運動與革命之間讀書》,進一步多媒體有限公司

[16]「『禮物經濟』是自古以來的自由價值經濟學模式。交換過程中,給與者沒有任何得到價值回報的要求和預期。與之相反,以物易物或者市場經濟是用社會契約和明確協議,來保證給與者得到或期望得到報酬的規範價值經濟學模式。禮物經濟融入政治、親情、或宗教等領域,是共識主動性文化體系。」資料來源:http://zh.wikipedia.org/wiki/禮物經濟

[17] 參見:齊澤克 Slavoj Žižek,〈工薪資產階級的反叛〉,破土工作室,2016-01-19, http://groundbreaking.tw/wordpress/archives/1422

[18] 根據我們與藝發局主席王英偉、視藝組主席陳錦成與相關行政人員等,於2014年8月22日在藝發局會面時由局方透露所知。

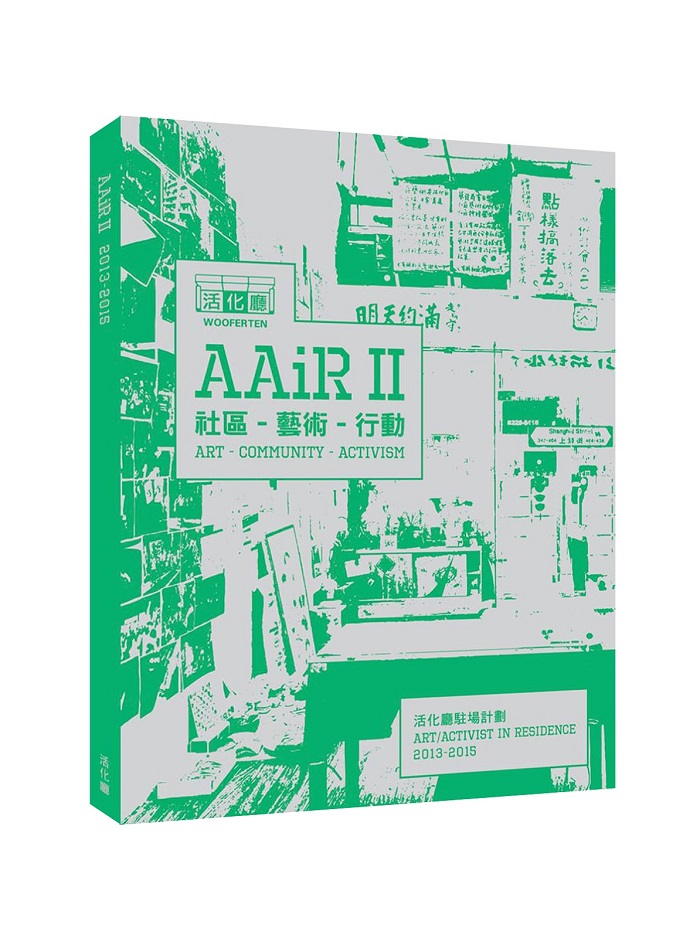

* 封面相片:「活化廳繼續工作組」的成員與街坊於上海街視藝空間的最後一個展覽,「社區藝術・限日沽清──真係執笠文獻展」 ,2015年11月(The last exhibition of Woofertening Group + Kaifong Meeting, “When Everything Must Go –Closing Down for Real Archival Exhibition”, 2015 Nov)(攝影:柏齊;Photography: Pak Chai)

1 comment